Schon bevor ich das Buch gelesen habe, war ich in intensive Diskussionen darüber verwickelt: Der Bildungsjournalist Christian Füller warf mir und dem Medienpädagogen Beat Doebeli vor, »verbohrt« zu sein und »Aufklärung und Diskurs« zu »blockieren«. Entsprechend nahm ich mir vor, das Buch wohlwollend zu lesen.

Das habe ich nun getan und werde meine Rezension in zwei Teile gliedern: Zuerst in einen kritischen Teil, der sich auf die Methodik, Rhetorik und Argumentation von Spitzer bezieht, dann in einen eher zusammenfassenden, in dem ich die wesentlichen Thesen Spitzers festhalte und diskutiere. Wer sich also nicht für meine etwas ausführlich geratene Methodenkritik interessiert, soll einfach runterscrollen.

(1) Zur Methodik Spitzers – oder »digitale Demenz« googlen

Allem Wohlwollen zum Trotz hat mich das Buch verärgert. Und zwar ziemlich schnell. Spitzer inszeniert sich auf eine Art und Weise, die mir unseriös erscheint. Er tritt nicht als Experte, Psychiater und Lernforscher auf, sondern als Wissender, der den Unwissenden seine Botschaft verkündet. Schon auf der ersten Seite des Buches hält er fest, es gehe um »die Wahrheit« (7), in der Einführung stellt er sich vor, dass ihm seine Kinder später vorhalten könnte, er habe »das alles« gewusst und nichts getan (12). Das hängt mit seinem Wissenschaftsverständnis zusammen, wie gegen Schluss des Buches ersichtlich wird (288ff.): Wissenschaft ist für Spitzer nicht die Überprüfung von Thesen oder die Erfassung komplexer Zusammenhänge, sondern die Vereinfachung im Dienste der »Aufklärung« (ebd.), der gegenüber alles andere »Verharmlosung« ist – z.B. die Aussage, es gäbe keine widerspruchsfreie Theorie der Sucht, weil sie in komplexen Lebensbedingungen entstehe.

Die Opposition von »Aufklärung« und »Verharmlosung« nimmt die Züge einer Verschwörungstheorie an. So zitiert Spitzer immer wieder fiktionale Kritiker seines Buches und macht sogar eine Vorhersage, dass die Regierung mit unseriösen Experten und unseriösen Quellen sein Buch angreifen wird (283f.). Grund dafür, so Spitzer selbst, sei keine Verschwörungstheorie (25), sondern der Glaube daran, eine Industrie wolle »mit digitalen Produkten sehr viel Geld verdienen« (25) – was natürlich absolut richtig ist, aber als Einsicht nicht dazu geeignet ist, sämtliche Kritiker Spitzers zu desavouieren.

Die Pflicht, Aufklärung betreiben zu müssen, kann wohl auch andere Schwächen von Spitzers Methodik erklären: Der wirre Aufbau, bei dem nie deutlich wird, welche Thesen er vertritt oder welche Fragestellungen er genau untersucht. So kann er die Auswirkungen des One Laptop per Child Projekts in Nigeria beschreiben und dann direkt übergehen zur Behauptung, Menschen würden im Internet mehr lügen als in der realen Welt (74f.). Der Mangel an Klarheit betrifft auch die Begriffsverwendung von zentralen Begriffen, Spitzer klärt nie, was er mit »Sucht« meint, was er unter »Medien« oder »digitalen Medien« versteht, skizziert sein Verständnis von »digitaler Demenz« nur ansatzweise oder macht dazu »educated guesses« – also Mutmassungen (302). Um die Relevanz des Begriffs zu zitieren, git er an, Google finde dazu 8000 Einträge (16) – eine Methode, die nicht nur unwissenschaftlich ist, sondern auch dem Geist des ganzen Buches widerspricht.

Hinzu kommen untaugliche und populistische Vergleiche – wie z.B. der, dass Lernen mit Bergsteigen gleichzusetzen sei: Es nütze deshalb nichts, die Wegweiser lesen zu können oder Experten zum Thema Bergsteigen zu befragen, man müsse einfach auf einen Berg steigen (17f.).

Und letztlich störe ich mich an einem selektiven Umgang mit Studien: Studien, die Spitzers Aussagen belegen, werden aus dem Zusammenhang gerissen, vereinfacht dargestellt, mit zusätzlichen Annahmen versehen und mit anderen Aussagen verbunden; Studien, die den Nutzen von digitalen Medien belegen – die kaum erwähnt werden – hingegen methodisch kritisiert und umgedeutet.

Das alles macht Spitzers Aussagen nicht falsch. Aber es gibt mir als Leser – und ich bin, was Neuropsychologie betrifft, ein Laie – den Anschein, als schrecke der Autor davor zurück, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit anderen Ansichten Ernst zu nehmen und die Möglichkeit zuzulassen, dass einige seiner Thesen falsch sein könnten. Ein sehr perfides Beispiel ist seine Abrechnung mit einer Kritik durch Dirk Frank, bei der er Steven Johnson despektierlich »einen amerikanischen Journalisten« nennt (283), ohne ihn namentlich zu erwähnen. (Vgl. auch Beat Doebelis Kritik an Spitzers Umgang mit Zahlen und Zitaten.)

(2) Spitzers Argumente

- Es gibt keinen Beleg dafür, dass digitale Medien fürs Lernen förderlich sind.

Diese Einsicht finde ich wirklich verblüffend. Trotz enormen Investitionen lässt sich nicht belegen, dass diese Investitionen das Lernen erleichtert haben. Es gibt drei mögliche Einwände gegen diese Erkenntnis, die ich allerdings für relativ schwach halte:

(a) Es fehlen umfassende (langfristige) Studien in klar definierten Lernsituationen (z.B. an Gymnasien im deutschsprachigen Raum etc.).

(b) Lernen mit digitalen Medien ist nicht mehr dasselbe, wie ohne. Man misst also Lernerfolge mit alten Methoden.

(c) Die Investitionen wurden noch nicht nachhaltig und umfassend genug getätigt: Erst wenn Lehrende und Lernende mit digitalen Mitteln vertraut sind, wird sich ihr Effekt zeigen.

- Was wir nachschlagen können, speichern wir weniger gut ab.

Das scheint einleuchtend zu sein – es wäre ja auch ineffizient, Inhalte abzuspeichern, die wir abrufen können. Und wozu müssen wir uns Fakten merken, die wir nachschlagen können? Diesen Einwand entkräftet Spitzer: Wir brauchen für viele Gehirnaktivitäten die Gehirnareale, die nur dann ausbildet werden, wenn wir diese Speichervorgänge auch wirklich durchführen.

- Um digitale Medien nutzen zu können, braucht es schon »Expertenwissen«, das mit digitalen Medien nicht aufgebaut werden kann.

Genau das hat auch mit ii. zu tun: Wir brauchen ein Orientierungswissen, das uns dabei hilft, Quellen zu bewerten und zu wissen, wonach wir überhaupt suchen, welche Antworten für uns relevant sind. Hier schient mir Spitzer zu stark nur schwarz oder weiß zu sehen: Es gibt nicht nur den umfassenden Einsatz digitaler Medien, sondern es gibt auch die Möglichkeit eines dosierten Einsatzes (viii.) – der andere Lern- und Lehrmethoden unterstützt und ergänzt, nicht ersetzt.

- Digitale Medien verhindern den Aufbau einer Problemlösekompetenz.

Die damit verbundenen neurologischen Einsichten stammen hauptsächlich aus Tierversuchen und zeigen die Verknüpfung des Hippocampus mit der Gehirnrinde. Hier ist das Buch am stärksten mit neurologischer Forschung unterfüttert – geht aber wiederum von der Annahme aus, digitale Medienhinhalte seien oberflächlich und ersetzten alle anderen Lernformen.

- Digitale Medien verunmöglichen eine hinreichend große Verarbeitungstiefe.

Mit Verarbeitungstiefe meint Spitzer, dass verschiedene Aktivitäten und Perspektiven auf einen Lerninhalt dabei helfen, ihn besser zu erfassen. Digitale Technik dient oft der Abkürzung und Vereinfachung: Wo früher Texte abgeschrieben wurden, wird heute kopiert. Dadurch wird die Verarbeitungstiefe reduziert, der Lerneffekt reduziert und die Ausbildung der Gehirnstruktur verunmöglicht.

Diese Einsicht ließe sich aber auch produktiv nutzen: Geeignete digitale Lerninhalte müssen eine hinreichende Verarbeitungstiefe gewährleisten – das ist ja nicht undenkbar.

- Digitale Medien vergrößern die digitale Kluft.

Das überrascht mich nicht – zeigt aber, dass die digitale Kluft ein schwer zu lösendes Problem ist. Damit ist gemeint, dass sozial schwächere Schichten oder Regionen durch die digitale Technologie noch schwächer werden. In sozial schwächeren Haushalten werden technische Geräte oft medienpädagogisch falsch genutzt, was wiederum negative Auswirkungen auf die Lernfähigkeit von Kindern hat.

- Medienkompetenz kann nicht durch den Einsatz von Hardware erworben werden.

Die Erfahrung zeigt: Wenn Geräte angeschafft werden, hat das selten keinen Effekt, meist einen negativen. Zuerst muss klar sein, wofür die Geräte sinnvoll verwendet werden können – und es muss sicher sein, dass die dafür nötigen Kompetenzen vorhanden sind. Medienkompetenz muss vor dem Anschaffen von Geräten vorhanden sein, nicht nachher.

- Computern verbessern schulische und kognitive Leistungen – aber nur, wenn sie dosiert eingesetzt werden.

Spitzer unterschlägt diese Aussage etwas, obwohl man sie an mehreren Stellen in seinem Buch belegen kann (85, 229, 250). Die Untersuchungen zeigen den negativen Einfluss von unterschiedlichem Medienkonsum oder -nutzung – der aber dann positiv ist, wenn er dosiert erfolgt.

- Der Gebrauch von digitalen Medien beeinflusst die Entwicklung des Gehirns.

Spitzers Argument ist immer etwas dasselbe: Es gibt keine Tätigkeiten, die das Gehirn nicht beeinflussen. Die Frage ist nun: Ist dieser Einfluss negativ, positiv oder neutral? Meiner Meinung nach gibt es für gewisse, oberflächliche Medienaktivitäten klare Belege, dass sie negative Auswirkungen haben – auch auf die Entwicklung des Gehirns. Aber für weiter reichende Aussagen fehlen Studien und Belege. Es kann durchaus sein, dass sich unsere Gehirn an neue Medien anpasst – und wir das weder schlecht noch gut finden müssen, weil es einfach die Aufgabe unseres Gehirns ist. Die Aussage Spitzers, das Gehirn sei nicht für die moderne Lebensweise entstanden (15), sondern für das Leben von Jägern und Sammlern, würde bedeuten, dass wir auch auf das Lesen, das Schreiben und eine Reihe sozialer Strukturen verzichten müssten, weil sie unser Gehirn beeinflussen. Gerade hier wird ein Kulturpessimismus deutlich, der ein ungutes Gefühl hinterlässt: Auch Notizen führen dazu, dass unser Gehirn weniger speichern muss etc.

- Soziale Netzwerke schaden dem Aufbau von Sozialkompetenz.

Spitzer unterscheidet hier Erwachsene, die soziale Netzwerke als Ergänzungen zu realen Freundschaften und Beziehungen nutzen, von Kindern und Jugendlichen, die nur virtuelle Freundschaften pflegen. Dabei wird stark verallgemeinert: Auch Jugendliche führen reale Freundschaften neben virtuellen. Zudem gibt es pathologische Fälle, aber es gibt auch Jugendliche, die stark an ihrem sozialen Umfeld leiden und sich in einer virtuellen Gemeinschaft aufgehoben fühlen – zu denken ist beispielsweise an Marina Weisband, die das kürzlich in einem Zeit-Interview beschrieben hat.

- Der Gebrauch von digitalen Medien macht Menschen krank: Körperlich und psychisch.

Das ist letztlich die reißerische These des Titels. Die Begriffe »Demenz«, »Sucht«, aber auch Aussagen zur Lebensdauer, Fettleibigkeit etc. sind nicht hinreichend präzise, dass sie zu einer so generellen Aussagen verdichtet werden könnten. Die Befürchtungen Spitzers sollten aber im Auge behalten werden. Aber es sind Befürchtungen, nicht Einsichten.

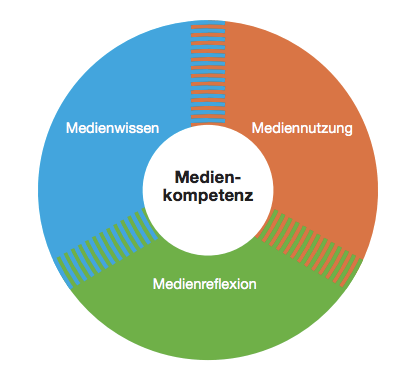

Zusammenfassend kann man folgende Grafik aus Spitzers Buch anschauen:

Die Grafik zeigt Spitzers Medienskepsis sehr gut – und seine Verallgemeinerungen. Digitale Medien – so meine Position – stehen einer gesunden Entwicklung nicht entgegen, weil sie keine Alternative dazu sind und sein sollen, sondern eine Ergänzung. Niemand soll auf das Begreifen der Welt verzichten, auf Sport, Musik oder Theater. Aber es ist möglich, zusätzlich am Computer zu spielen – nicht täglich und nicht stundenlang, aber dosiert, und das Smartphone als Lerninstrument zu nutzen – nicht immer und in einem sinnvollen Kontext.

Und noch ein paar Links:

- Videobeitrag von Spitzer (NDR, 2. August 2012).

- Interview mit Spitzer (seine Thesen verdichtet, Pressetext)

- Kritische Rezension von Christian Jakubetz (Cicero)

- Eine sehr wichtige Aussage macht André Spang in der taz: Spitzer versteht nicht, wie das Internet und das Lernen im Netz funktionieren.

- Kritik von Martin Lindner (Carta), hier sein Fazit:

Das Buch ist nicht ernst zu nehmen. Aber es hat keinen Sinn, sich über Spitzers Talkshow-Triumphzug lustig zu machen. Alle, die dazu lustig twittern, sollten sich an die eigene Nase fassen: Wir sind nämlich selber schuld.

Warum haben wir, die Web 2.0-Fraktion, diese Leerstelle gelassen, in die er sich jetzt so begeistert wirft? Warum kann ein ernsthaft besorgter Mensch sich kein Buch kaufen, in dem wir uns vernünftige Gedanken über all das machen: Werden Jugendliche, die (auch digitale) Schriftkultur nicht können, jetzt vollends abgehängt? Was machen faschistoide Ich-ballere-alles-ab-Stirb-langsam-Spiele und Überall-Porno in den Köpfen? Auch die Frage, was mit dem Selberschreiben wird, ist nicht von vornherein lächerlich.

Der Punkt ist nur: Das alles gibt es sowieso. Die Jugendlichen sind bereits im Netz und vor den Geräten, und gerade die potenziell Gefährdeten werden wir am wenigsten dran hindern können. Daran ist ganz sicher nicht die Schule schuld, oder wohlmeinende Eltern, weil sie ihre Kinder mit zum Lernen gedachten digitalen Geräten “anfixen”.

Nicht weniger Medien sind das Gegenmittel sind, sondern mehr, und anders: als Werkzeug der Selbstermächtigung, in einer Welt, die sich rasend schnell verändert. Da hilft nicht Nostalgie, kein Verbot, auch nicht medienpädagogisches Darüberreden, da hilft nur: vormachen.

Im Mittelpunkt steht der Score. Er weist jedem Nutzer einen Wert zwischen 1 und 100 zu. Dieser Wert wird mit einer geheimen Formel berechnet, die über 400 verschiedene »Signale« (bzw. Variablen) einbezieht. Dazu gehören die Anzahl der Facebook-Freunde ebenso wie die Häufigkeit, mit der ein Tweet von anderen Usern weiterverbreitet wird. Klout verwendet eine Art dynamischen Berechnungsprozess, bei dem berücksichtigt wird, mit wie vielen verschiedenen Leuten man in Kontakt steht, wie intensiv man mit ihnen kommuniziert und wie themenspezifisch diese Kommunikation ist. Es ist praktisch unmöglich, den Klout-Score mit einfachen Methoden zu beeinflussen oder zu erhöhen.

Im Mittelpunkt steht der Score. Er weist jedem Nutzer einen Wert zwischen 1 und 100 zu. Dieser Wert wird mit einer geheimen Formel berechnet, die über 400 verschiedene »Signale« (bzw. Variablen) einbezieht. Dazu gehören die Anzahl der Facebook-Freunde ebenso wie die Häufigkeit, mit der ein Tweet von anderen Usern weiterverbreitet wird. Klout verwendet eine Art dynamischen Berechnungsprozess, bei dem berücksichtigt wird, mit wie vielen verschiedenen Leuten man in Kontakt steht, wie intensiv man mit ihnen kommuniziert und wie themenspezifisch diese Kommunikation ist. Es ist praktisch unmöglich, den Klout-Score mit einfachen Methoden zu beeinflussen oder zu erhöhen.