Der große amerikanische Autor David Foster Wallace sprach 2005 zu den Absolventinnen und Absolventen des Kenyon Colleges. Er sagte unter anderem (Video gibts hier, Übersetzung im unteren Teil):

It is extremely difficult to stay alert and attentive, instead of getting hypnotized by the constant monologue inside your own head (may be happening right now). Twenty years after my own graduation, I have come gradually to understand that the liberal arts cliché about teaching you how to think is actually shorthand for a much deeper, more serious idea: learning how to think really means learning how to exercise some control over how and what you think. It means being conscious and aware enough to choose what you pay attention to and to choose how you construct meaning from experience. Because if you cannot exercise this kind of choice in adult life, you will be totally hosed. Think of the old cliché about “the mind being an excellent servant but a terrible master.”

[Übersetzung phw: ] Es ist enorm schwierig, wach und aufmerksam zu bleiben, während in unserem Kopf ein ständiger Monolog uns zu hypnotisieren versucht (wie das jetzt vielleicht gerade passiert). Zwanzig Jahre nach meinem eigenen Abschluss habe ich langsam verstanden, dass das Klischee der Geisteswissenschaft, dass sie vermitteln, wie man denkt, für eine viel größere und ernsthaftere Vorstellung steht: Zu lernen, wie man denkt, bedeutet eigentlich zu lernen, wie man kontrollieren kann, wie und was man denkt. Es bedeutet, bewusst und aufmerksam genug zu sein, um wählen zu können, worauf man sich konzentrieren will und wie man aus Erfahrungen bedeutsame Erkenntnisse gewinnt. Wer als Erwachsener eine solche Wahl nicht treffen kann, wird völlig im Regen stehen. Man denke an das alte Klischee, dass der Geist ein ausgezeichneter Sklave, aber ein schlechter Herr sei.

Wallace führt weiter aus, dass sich Selbstmörder nicht selten in den Kopf schössen, wohl um das Denken auszuschalten – was er selbst später auch getan hat.

Hier soll es aber nicht um Wallace gehen, sondern um die Frage, wie man sich heute konzentrieren kann. In unseren Köpfen ist ständig mehr, als wir verarbeiten können. Eine naheliegende These ist es, dass die schnelle, mehrschichtige Kommunikationskultur der Social Media die Gefahr, abgelenkt zu sein, verstärken.

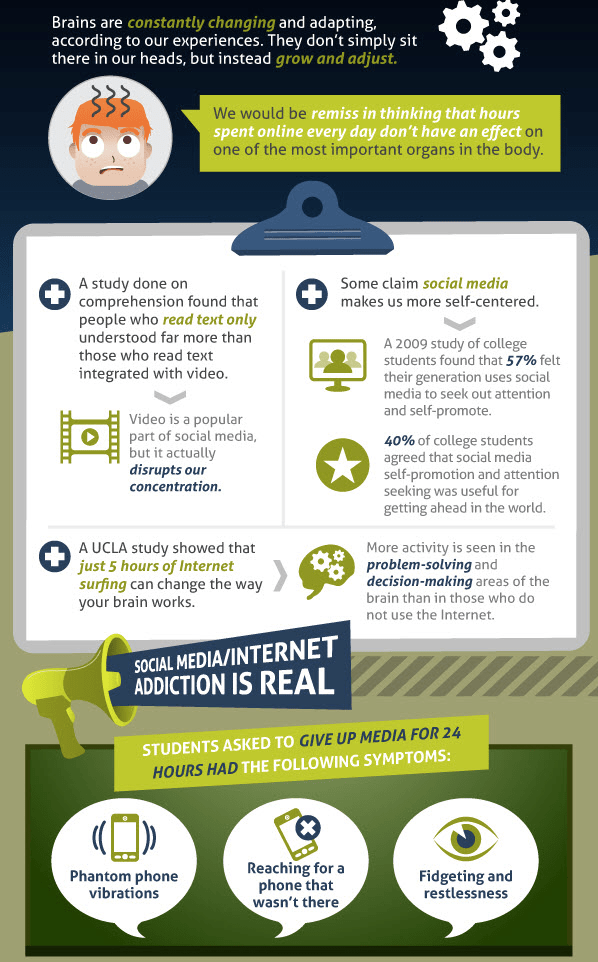

Diese These soll anhand einer Infographik zunächst vorgestellt und dann geprüft werden. Die Infographik stammt von AssistedLivingToday, sie trägt den reisserischen Titel »Social Media is Ruining our Minds«. Ich kommentiere im Folgenden Auszüge daraus:

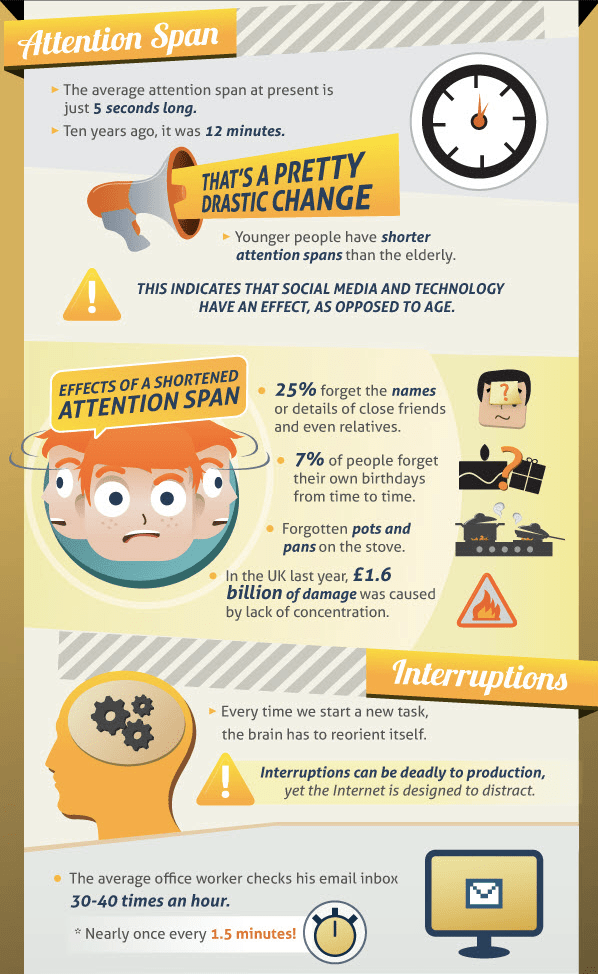

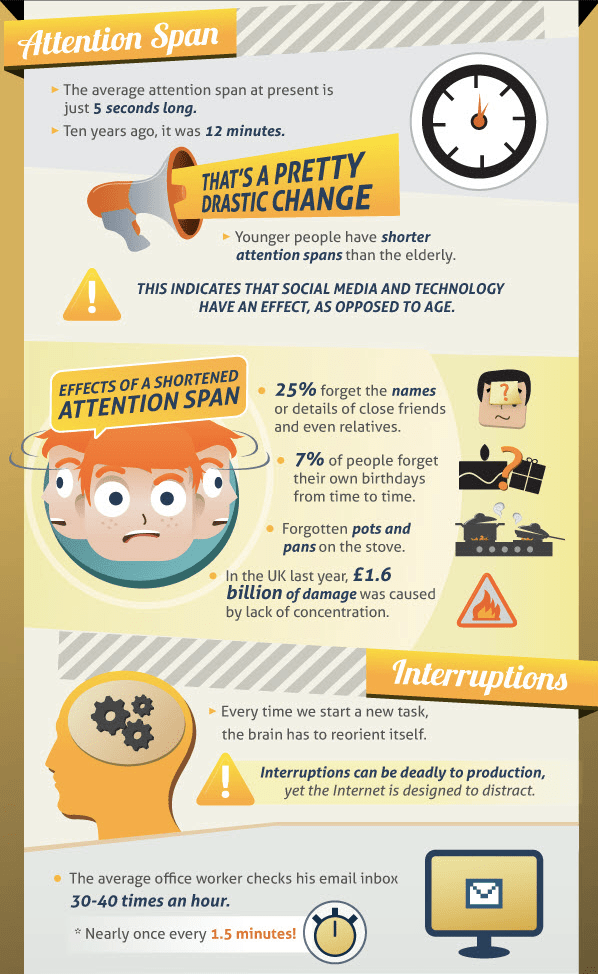

(1) Schlechteres Konzentrationsvermögen

Die Grafik behauptet, man habe sich vor 10 Jahren 12 Minuten auf etwas konzentrieren können, heute noch 5 Sekunden. Diese Behauptung ist zunächst einmal falsch, die Quelle der Grafik, ein Zeitungsartikel, spricht von einer Reduktion von 12 Minuten auf 5 Minuten, nicht Sekunden.

Tatsächlich zeigt eine Umfrage des PewResearchCenters (pdf, Feburar 2012), dass führende Experten und Analysten davon ausgehen, dass die Aufmerksamkeitsspanne sinken wird und es für Menschen schwierig wird, komplexe Probleme mit dauerhafter Konzentration zu bearbeiten. Zudem ist offensichtlich, dass die Ablenkungen durch Social Media für soziale Zusammenleben eine Herausforderung darstellen (vgl. diesen Kommentar aus Forbes). Gleichzeitig sind gewisse Konzentrationsleistungen auch nicht mehr nötig, weil Computer als Hilfsmittel viele Aufgaben für uns erledigen (z.B. das Addieren von langen Zahlenreihen, Rechtschreibprüfung, das Auswendiglernen von langen Listen etc.)

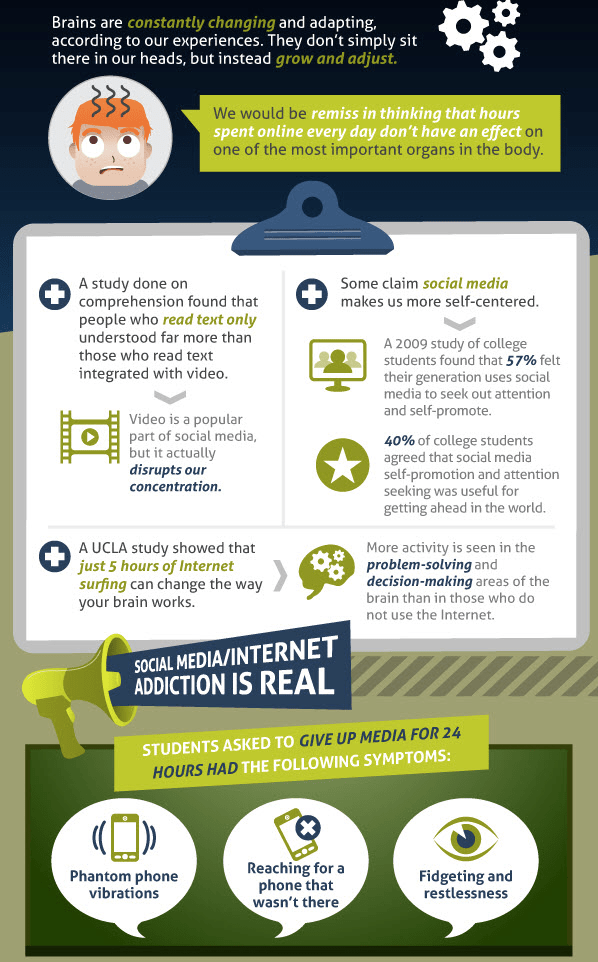

(2) Verändert sich das Hirn?

Der nächste Teil der Grafik scheint zu zeigen, dass sich unser Hirn negativ verändert. Das ist eine Aussage, die vor allem in England von Susan Greenfield regelmässig wiederholt wird (z.B. hier im Guardian). Die Baronin ist zwar Neurowissenschaftlerin, kann ihre Behauptungen aber nicht wissenschaftlich belegen.

Die Aussage, dass der Umgang mit Technologie einen Einfluss auf die Entwicklung unsere Hirns hat, ist sicherlich nicht falsch – muss aber genauer und seriöser untersucht werden. Heute kann man dazu kaum genaue Aussagen machen. Martin Robbins schreibt im Guardian etwas bösartig:

In short – as far as I can understand it – Greenfield’s hypothesis is that an unquantified level of exposure to an unspecified subset of modern technologies may be affecting an indeterminate number of people’s brains in an undefined way, with a number of results.

[Übersetzung phw:] Kurz gesagt: So weit ich es verstehe, behauptet Greenfield, dass eine unbestimmte Art von Umgang mit einem unbestimmten Teil moderner Technologie eine unbestimmte Anzahl menschlicher Hirne auf eine unbestimmte Art beeinflussen kann, so dass unbestimmte Effekte eintreten.

(3) Und die Hormone

Hierzu muss nicht viel gesagt werden: Dass Menschen Hormonlevel habe, die sich bei Aktivitäten (auch auf Social Media) verändern, ist selbstverständlich. Auf Twitter und auf FB finden stressige und soziale Interaktionen statt – unerwartet wäre, dass Menschen sich hormonell dadurch nicht beeinflussen lassen.

(4) Fazit

So verlockend sich die Grafik präsentiert, so manipulativ ist sie: Unser Hirn verändert sich vielleicht, wenn wir Social Media benutzen. Genaueres wissen wir darüber nicht – uns bleibt die Erkenntnis, dass wir einen bewussten Umgang mit Social Media wählen müssen und uns nicht treiben lassen dürfen. Aber das wussten wir wohl schon.