Suchmaschinen wie Google zu verwenden scheint eine so selbstverständliche Kulturtechnik zu sein, wie das Schuhebinden. Man würde naiverweise denken, dass Schülerinnen und Schüler das nicht in der Schule lernen müssen, sondern es schon beherrschen. Das denkt man so lange, bis man ihnen einmal beim Suchen im Internet zusieht.

Wie also lernt und lehrt man, besser zu »googlen«?

1. Spielerisch

Es gibt eine Reihe von Spielen mit Suchmaschinen, die man z.B. in einer Partnerarbeit spielen kann:

- Wer findet die Seite?

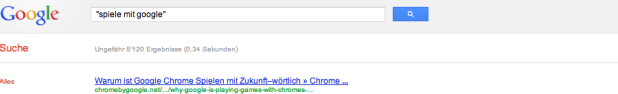

Schülerin A gibt eine Seite vor, z.B. diesen Blogeintrag. Schüler B muss eine Suchanfrage finden, die als erstes (oder einziges) Resultat diese Seite anzeigt. - Wer findet das bessere Suchwort? (Googlefight)

Schülerin A gibt einen Suchbegriff vor. Gemeinsam sieht man, wie viele Resultate Google findet:

Schüler B schlägt nun einen Suchbegriff vor, der mehr Resultate liefert. (Um das Spiel schwieriger zu machen: Mehr, aber nicht mehr als doppelt oder zehn Mal so viele…)

Schüler B schlägt nun einen Suchbegriff vor, der mehr Resultate liefert. (Um das Spiel schwieriger zu machen: Mehr, aber nicht mehr als doppelt oder zehn Mal so viele…)

Lustiger wird dieses Spiel mit einem Googlefight – dort kämpfen zwei Suchbegriffe gegeneinander. Kann auch verwendet werden, um z.B. die richtige orthographische Schreibweise eines Wortes zu klären (»klären« vs. »klähren«) oder die Beliebtheit von Fussballspielern. - Was hab ich gesucht? (What did I search for?)

Auf folgenden Seiten werden Suchresultate angezeigt, der Suchbegriff aber mit ????? codiert. Die Frage ist nun, was der Suchbegriff war. Die Seite gibt es meines Wissens leider nur auf Englisch, ist aber wohl auch ein sinnvolles Spiel für den Fremdsprachenunterricht…

(a) gamesforthebrain.com/game/whatsearch/

(b) gwigle.varten.net/

- Das Bildersuchequiz.

Auch für die Bildersuche gibt es ein (englisches) Quiz, wo man den Suchbegriff erraten muss. Das kann man gut aber auch selbst in Partnerarbeit spielen – einfach so runterscrollen, dass der Suchbegriff nicht mehr sichtbar ist. Hier ein einfaches Beispiel:

2. Suche wie ein Mathematikproblem angehen: Resultate schätzen

Tasha Bergson-Michelsen schlägt vor, Schülerinnen und Schüler die drei folgenden Fragen zu stellen, bevor sie etwas suchen. Die Idee ist, dass sie das Resultat zuerst abschätzen müssen, um einschätzen zu können, ob es hilfreich und sinnvoll ist – analog zu einer Mathematikaufgabe, wo es didaktisch sinnvoll ist, zuerst eine Schätzung abzugeben, bevor man die Aufgabe löst.

- Was für Ergebnisse liefert die Suche?

Z.B. für »Bayern«, »Bayern München«, »die Bayern«. [Bergson-Michelsens Beispiel ist etwas schöner: »who«, »the who«, und »a who«.] - Wie sieht mein perfektes Suchergebnis aus?

Was steht auf der Seite, die ich suche? Welches Vokabular verwendet sie? Wann kann ich annehmen, dass sie von einer Expertin oder einem Experten verfasst worden ist? - Was erwarte ich, wenn ich auf ein Suchresultat klicke?

Sobald ich gesucht habe, sehe ich eine Liste von Resultaten. Auf welches soll ich zuerst klicken – und warum?

Diese Überlegungen können geübt werden. Werden diese Übungen richtig gemacht, erkennen und erfahren Schülerinnen und Schüler, dass sich ihre Sucheffizienz und die Qualität ihrer Ergebnisse automatisch verbessern – und setzen neue Techniken ein.

3. Tipps für Suchtechniken

Diese Tipps kann man Schülerinnen und Schülern einfach einmal mitteilen, indem man sie an geeigneten Beispielen vorführt – sie könnten auch auf einem Poster im Computerraum stehen etc.

- Das Suchwort »wiki« hinzufügen, um direkt Wikipedia-Artikel angezeigt zu bekommen.

- Präzise Informationen durch das Zusammenstellen von vier bis sechs Suchbegriffen, die in einem gesuchten Dokument vorkommen müssen.

- Wissenschaftliche Texte findet man, indem man direkt nach pdfs sucht. Das geht so: »SUCHANFRAGE filetype:pdf«.

- Dasselbe geht auch für Präsentationen, Word-Dokumente oder Tabellen, dort gibt es aber nicht immer einheitliche Fileformate (hilfreich sind aber .ppt respektive .doc beziehungsweise .xls.

- Erweiterte Suchoptionen benutzen um Sprache, Datum und Region einzustellen, wenn das nötig sein sollte.

- Sehr oft suche ich Dokumente, die bestimmte Zitate enthalten.

Das Suchen mit Anführungszeichen hilft oft weiter: »”liberty and justice for all”«. - Nützlich ist auch das Suchen nur auf einer Seite: »SUCHANFRAGE site:nzz.ch«.

- Auch die Bildsuche kann feingesteuert werden, z.B. auch über die Farbauswahl!

Bergson-Michelsen kombiniert diese Techniken hier an einem schönen Beispiel.

4. Google Search Education

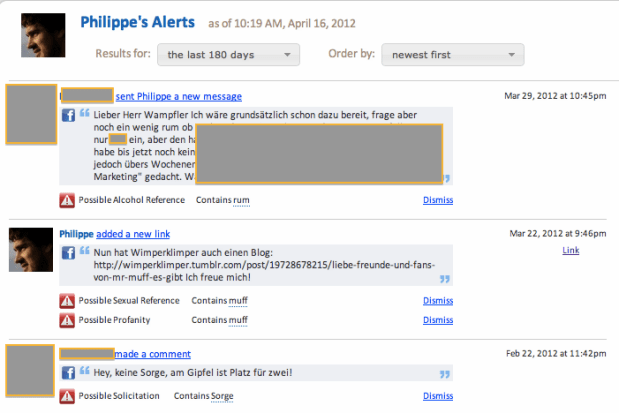

Google bietet selbst Tools an, um mit der Fülle von Möglichkeiten und Informationen umzugehen. Hier der Link zur Seite (englisch) und ein Einführungsvideo: