Die Schule hat die Aufgabe, Schülerinnen und Schüler auf das Berufsleben vorzubereiten. Dazu gehört auch die Präsentation bei Bewerbungen. Diese Präsentation hat eine Online-Dimension, die wesentlich durch Social Media geprägt ist. Im Folgenden einige Hinweise, wie Schülerinnen und Schüler in diesem Bereich gecoacht werden könnte.

Dieses Video zeigt zwei Dinge:

- eine klischeehafte Vorstellung, dass in Social Media hauptsächlich negative Seiten von Menschen abrufbar sind (»betrunken an einer Party«)

- die Forderung, man müsse sich damit vertraut machen, wie man im Internet erscheint und auftritt.

Diese Forderung soll am Anfang stehen: Watzlawicks Maxime »Man kann nicht nicht kommunizieren!« gilt selbstverständlich auch fürs Web 2.0: Wer im Internet nicht erscheint, gibt ebenso ein Bild ab wie die Person, die auf allen denkbaren Plattformen präsent ist.

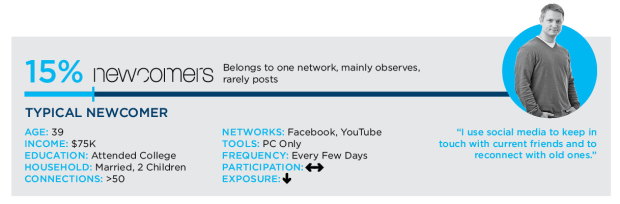

Nun gibt es folgende drei Ausgangssituationen für Schülerinnen und Schüler:

- Sie waren bisher sehr zurückhaltend und es erscheinen nur minimale Spuren von ihnen im Internet (z.B. von Sportveranstaltungen oder Vereinstätigkeiten). [Alternativ: Sie haben einen oft vorkommenden Namen und können nicht eindeutig identifiziert werden.]

- Sie waren bisher aktiv und finden Spuren im Netz, mit denen sie nicht mehr in Verbindung stehen möchten (z.B. alte Blogs, Kinderphotos, Schreibprojekte etc.)

- Sie waren aktiv auf Social Media und präsentieren sich als kompetent und für potentielle Arbeitgeber attraktiv.

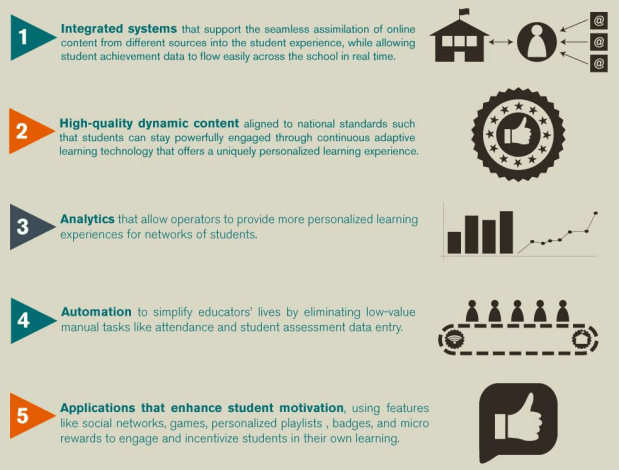

Als Coach kann eine Lehrperson bei diesen Situationen drei mögliche Hilfestellungen geben:

- Wie kann ich ii. präventiv verhindern?

- Wie kann ich mein Profil gezielt verbessern bzw. negative/unliebsame Spuren löschen?

- Wie kann ich Social Media nutzen, um einen guten Eindruck von mir abzugeben?

(1) Prävention

Gemeint ist nicht allgemeine Prävention in Bezug auf negative Auswirkungen von Social Media, sondern in spezifischer Hinsicht auf die Pflege von Profilen. Hier ist der Grundsatz bedeutsam, der auch jede schulische Arbeit mit Social Media prägen sollte:

Alle im Internet hinterlassenen Daten (Texte, Bilder, Videos) sollten so behandelt werden, als könnten sie alle einsehen und als könnten sie nie gelöscht werden.

Selbstverständlich kann von diesem Grundsatz unter speziellen Bedingungen abgewichen werden. Eines meiner ersten Blogprojekte hat dazu geführt, dass eine Abschlussklasse einen Abschlussblog verfasst hat. Bei mehr als der Hälfte der Schülerinnen und Schüler ist ihr humorvolle Eintrag der erste Google-Treffer, wenn man ihren Namen eingibt.

Zudem geht es ganz allgemein um die Frage, wie man sich in der Öffentlichkeit präsentiert – eine Frage, die in einem viel allgemeineren Rahmen diskutiert werden kann.

Und zuletzt sollte auf das Paradox aufmerksam gemacht werden, dass wir uns auf Social Media oft offener verhalten als gegenüber Menschen, die wir kennen. Darüber sollte man nachdenken – auch über die Konsequenzen. Auch die Freude über einen erfolgreichen Schulabschluss kann eine negative Wirkung hinterlassen, wie dieses Beispiel zeigt:

(2) Negative Spuren beseitigen

Webseiten können gelöscht werden, ebenso Facebookeinträge und Tweets. All diese Inhalte werden aber im Web archiviert, kopiert und auch an anderen Orten gespeichert, wo eine Löschung unmöglich ist. Der oben abgebildete Facebook-Status befindet sich als Bild auf meiner Harddisk.

Wie also beseitigt man negative Spuren? Grundsätzlich gibt es zwei Ansätze:

- Inhalte löschen und die Sucheinträge bei Google löschen, damit sie nicht mehr gefunden werden können. Allenfalls fremde Autoren bitten, Inhalte zu löschen (im Notfall rechtliche Schritte in Erwägung ziehen).

- Selber positive Inhalte generieren und so die negativen in den Hintergrund drängen.

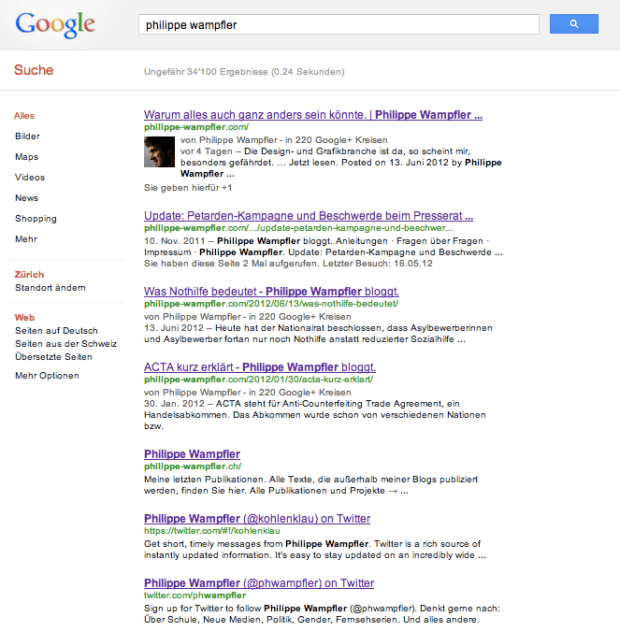

Ich bin beispielsweise so aktiv im sozialen Netz, dass nur von mir selbst erstellte Beiträge in den ersten Suchresultaten bei Google auftreten:

Wer also negative Ereignisse ausblenden will, sollte eine eigene Webseite kreieren, einen Blog eröffnen oder Konten bei sozialen Netzwerken erstellen, die kontrolliert werden können.

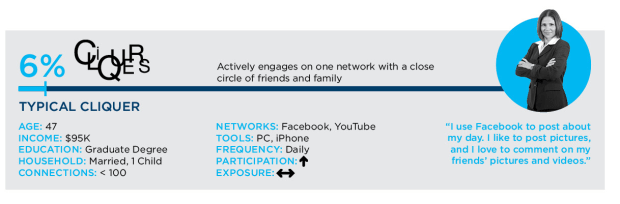

(3) Wie kann ich auf Social Media einen guten Eindruck abgeben?

Es geht häufig vergessen, dass Vorgesetzte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suchen, die im Netz kompetent sind. Diese Kompetenz kann man auch auf Social Media-Profilen zeigen. Manche Leute gehen so weit, dass sie ihre Facebook-Präsenz als kreativen Lebenslauf aufbereiten. Generell reicht es wohl auch, sich als sympathisch, anständig und kompetent zu präsentieren. Kompetenz strahlt man auch aus, indem man interesse Inhalte auf seinen Seiten präsentiert und weiterverbreitet.

Zu private Ereignisse und Bilder sollten zudem immer mit Privatsphäreneinstellungen geschützt werden.

* * *

Zum Schluss noch einmal zurück zum Video: Ich habe die Vorstellung, auf Social Media würden vor allem negative Seiten von Menschen sichtbar, ein Klischee genannt. Es ist bekannt, dass Jugendliche sich vergnügen, dass sie Alkohol trinken und Parties besuchen. Ein Arbeitgeber, der vernünftig über Menschen nachdenkt, lässt sich dadurch nicht schockieren. Vielmehr geht es gerade darum, Medienkompetenz zu zeigen. Das Problem sind weder die Party noch der Alkohol, sondern das fehlende Bewusstsein, welche Inhalte wo abrufbar sind. Dieses Bewusstsein zu vermitteln ist Aufgabe der Schule.