Julia Schramm ist Mitglied des Bundesvorstands der Piratenpartei Deutschlands. Sie hat diese Woche ein Buch mit dem Titel »Klick mich. Bekenntnisse eine Internetexhibitionistin« publiziert, das hohe Wellen geworfen hat. Zuerst zu den Wellen, dann zum Buch.

Das Buch wurde kurz nach seinem Erscheinen im Internet gratis zur Verfügung gestellt – man klickte auf einen Link und konnte das Buch lesen (das ist auch jetzt noch möglich). Der Knaus-Verlag verlangte im Namen der Autorin die Löschung dieser Datei – wozu er berechtigt ist. Allerdings widerspricht diese Praxis dem Credo von Julia Schramm, wonach »geistiges Eigentum« problematisch sei und sie selbst sich folgende Aufgabe gegeben habe:

Aber ich kann zumindest für die Freiheit und Anonymität des Netzes eintreten.

Zudem hat Schramm als Vertreterin der Piratenpartei die »Content-Mafia«, also Verlage wie den ihren, wiederholt kritisiert – und unterwirft sich nun den Bedingungen dieser Verlage scheinbar gerne und freiwillig.

Diese Brüche sind es aber wohl nicht, die eine gehässige, unfaire und sexistische Kritik an der Autorin ausgelöst haben, die wiederum auf einem eigenen Blog dokumentiert werden. Dort kann man nachlesen, dass das Honorar und die Tatsache, dass die Autorin weiblich ist, blanken Hass auslösen.

Erstaunlich daran ist eigentlich nur, dass das offenbar weder die Autorin noch der Verlag kommen sahen. Es wäre zumindest möglich gewesen, ein innovatives Vertriebsmodell auszuprobieren oder eine Rechtfertigung anzubieten, warum der Text nach traditionellen Mustern vertrieben wird.

Man sieht aber an dieser Reaktion auf die Publikation wesentliche Elemente des Text selbst: Julia Schramm exponiert sich im Internet – in verschiedenen Varianten ihrer Persönlichkeit. Es ist, als schäle sie sich aus abgelegten Häuten immer wieder neu heraus, erfinde sich neu oder eher: Erprobe sich neu. Das kann man im Buch nachlesen, dort werden verschiedene Identitätsschichten präsentiert, in ihrer Brüchigkeit und Widersprüchlichkeit. Darauf erfährt die Autorin verschiedene Reaktionen, auch unerträgliche. Schramm schreibt:

Die unadressierte Demütigung kann jederzeit zuschlagen, den Tag aus den Angeln heben und den Selbstwert vollständig entleeren.

Diese Demütigung hat auch mit der Tatsache zu tun, dass die Autorin eine Frau ist. Schramm beschreibt in Klick mich, dass sie als Verwenderin von männlichen Pseudonymen auch Kritik und Gehässigkeit erfahren habe – aber viel stärker auf die Sache bezogen als auf die Person.

Das Buch ist kein Lesevergnügen: Es verwendet eine zu bewusst lockere, jargonhafte Sprache und unterlegt sie mit Verweisen auf ein Glossar, in dem selbst selbstverständliche und abwegige Begriffe erläutert werden. Narrative Elemente können nicht kaschieren, dass sie nur der Auflockerung dienen, man fragt sich, warum nicht konsequent ein autobiographischer Zugang gewählt worden ist.

Auch inhaltlich gibt es fragwürdige Passagen, zu nennen sind lange Chatprotokolle, die so weder relevant noch exemplarisch für den Umgang von Jugendlichen mit dem Internet sind, eine Sexszene, unhaltbare Aussagen über Pornographie, wirre, unsaubere Gedankengänge. Aber gerade diese Fragwürdigkeit ist Teil des Internets – es bietet sich an für solche Aussagen und Gedankengänge, wer sich intensiv mit dem Netz auseinandersetzt, stösst automatisch auf sie.

Dennoch gilt für das Buch das, was Pixar für seine Helden als Regel für gutes Storytelling vorschlägt:

Man muss eine Figur für ihre Versuche, etwas zu erreichen, mehr bewundern können, als für ihre erreichten Erfolge.

Man kann Schramm bewundern: Sie setzt sich dem Internet aus, versucht, Haltungen zu entwickeln, in einer Zeit, in der man jede Haltung zerfetzen kann. Mit den Möglichkeiten digitaler Technologie und zu diesen Möglichkeiten. Vieles geht nicht auf, vieles scheitert. Das Buch richtet sich eigentlich an niemanden: Die Netzgemeinde kennt das alles schon viel besser, die analog lebenden Menschen begegnen Schramms Darstellungen wohl allenfalls mit Verwunderung oder dem Interesse an der (sexuellen) Entwicklung einer jungen, prominenten Frau, die »zuerst digital entjungfert« wurde. (Wer wie Schramm Sexismus kritisiert, darf sich auch nicht dem Sexismus des Verlags beugen, der eine Frauenfigur mit dem Untertitel »Exhibitionistin« ausstellt, um das Buch zu verkaufen, in dem zudem Sexszenen stehen, die einem Kioskroman entnommen sein könnten.)

Bleibt zum Schluss die Kritik, dass ein Buch über die Möglichkeiten des Internets ins Internet gehört: Als interaktiver Text, als Blog, als was Neues – aber nicht als klassisches Buch. Felix Neumann, der das Buch wohlwollend rezensiert, mein im Fazit seiner Besprechung:

Eigentlich ist es kein Buch für ein Buch – die ganzen offenen Enden, ungeglätteten Stellen, das atemlose Springen, die Fülle an Unverbundenem, der Wechsel der Textsorten und Ziele hätte viel besser in ein Blog oder ein Wiki gepaßt.

Tatsächlich hat Julia Schramm diese Idee auch aufgenommen und präsentiert Auszüge aus ihrem Buch auf ihrem Blog: Versehen mit Kommentaren eines digitalen Aktivisten und ihrer Mutter. Mutig, wie das Buch, auch das.

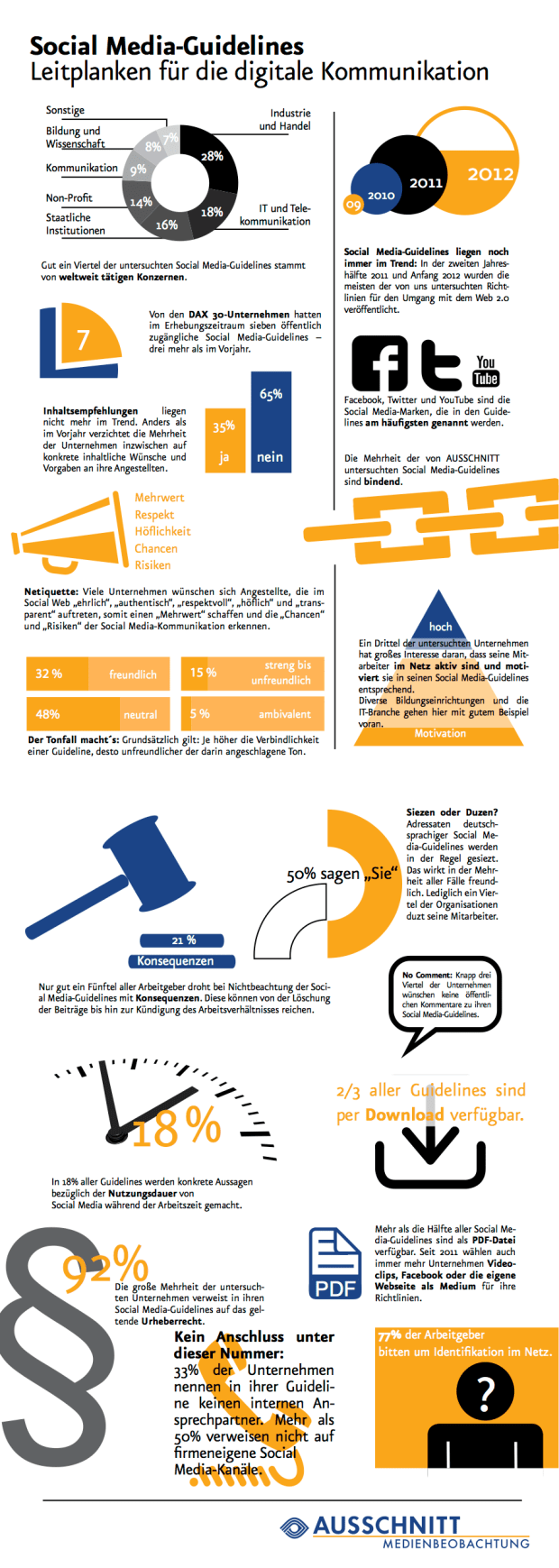

Ein gelungenes Beispiel einer Guideline ist meines Erachtens die des Kantons Aargau – sie gilt für alle Staatsangestellten, auch für Lehrpersonen.

Ein gelungenes Beispiel einer Guideline ist meines Erachtens die des Kantons Aargau – sie gilt für alle Staatsangestellten, auch für Lehrpersonen.