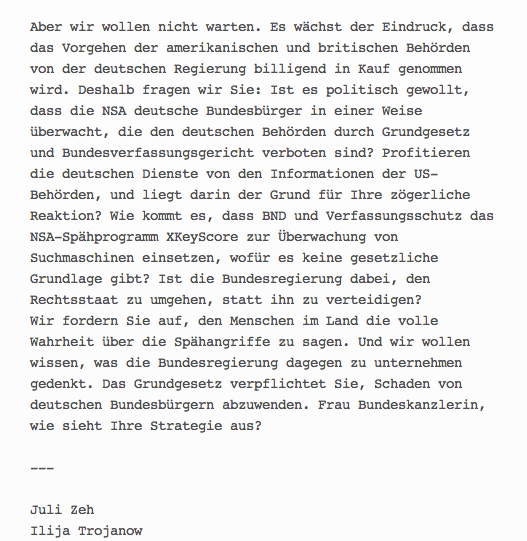

Der Schluss einer Petition der Schriftstellerin Juli Zeh ist ein Beispiel dafür, wie naiv selbst diskursbestimmende Intellektuelle über die totale Überwachung durch Geheimdienste denken. Daher hier ein paar Feststellungen gegen diese Naivität.

- Es gibt heute keine digitale Lösung, der Überwachung zu entgehen.

Weder Linux, noch ein alternativer Mailprovider noch Hardwarehersteller schützen uns vor Überwachung im Netz. Unsere Mails werden gesichert, unsere Verschlüsselungen decodiert. Ob Laien sich um Sicherheit bemühen oder nicht ist, ist irrelevant. - Niemand kann uns die Wahrheit über die Überwachung erzählen.

Überwachung ist ein so komplexes Geschäft, dass niemand den Überblick über alle Aspekte hat. Auch wenn der Wunsch von Juli Zeh, Frau Merkel könnte ihr und den Menschen in Deutschland »die volle Wahrheit« präsentieren, verständlich ist, so ist er doch auch unglaublich naiv. Angela Merkel weiß weniger als Juli Zeh. Es gibt unzählige Agenturen, Geheimdienste, Datenbanken. Daten werden gespeichert und abgerufen. Das ist alles. Menschen sitzen vor Computern und benutzen sowas wie Google: Nur sagt ihnen ihr Google mehr, als es uns sagt. Mehr ist Überwachung nicht; es gibt keine höhere Wahrheit, kein teuflischer Plan. - Die Überwachung ist politisch gewollt.

Natürlich nutzen die Geheimdienste Wege und Verfahren, die nicht durch die üblichen politischen Stellen legitimiert werden. Aber was sie tun, entspricht auch in demokratischen Staaten dem Willen der Gesetzgebenden und einer Mehrheit der Menschen.

Wer beispielsweise einen Bericht der Sonntagszeitung über Silk Road, ein Handelsplatz für Drogen im Netz liest, begegnet darin der Forderung nach totaler Überwachung: Alle Poststellen müssten mit Kameras ausgestattet werden, damit jede Paketsendung einer Person zugeordnet werden kann, die Post müsste durchsuchbar sein, der Datenverkehr von Bitcoins, einer digitalen Währung, überwacht werden; wie auch das Internet selbst. Wer Drogenhandel im Netz unterbinden will, braucht totale Kontrolle. - Die Überwachung kann nicht eingeschränkt werden.

Nur die totale Überwachung ist eine sinnvolle Überwachung. Wenn ein Mailanbieter, ein Land, ein Betriebssystem sich der Überwachung entziehen könnten, dann würde sie als ganze ihren Wert verlieren. - Gesetze sind kein taugliches Mittel gegen Überwachung.

Christof Moser ist Journalist bei der Schweiz am Sonntag. Auf seine Anfrage hin hat ihm der NDB (Nachrichtendienst des Bundes) folgendes »wording« zukommen lassen:

Das heißt wiederum: Es gibt einen Austausch von Daten, von dem die Verantwortlichen behaupten, er entspreche den Gesetzen. Ob das so ist, kann niemand wissen.

Das heißt wiederum: Es gibt einen Austausch von Daten, von dem die Verantwortlichen behaupten, er entspreche den Gesetzen. Ob das so ist, kann niemand wissen. - Es gibt kein Rezept gegen die Überwachungsdynamik.

Menschen nutzen Freiheiten, um anderen zu schaden. Deshalb werden sie überwacht, um den Schaden abzuwenden. Die negative Auswirkung dieser Überwachung erfordert neue Freiräume, die wiederum missbraucht werden. Dieser Kreislauf ist so alt wie die menschliche Kultur. Zu meinen, wir könnten heute diese Dynamik ändern, ist naiv. Bevor nicht deutlich wird, dass diese Überwachung gefährlich ist, ändert sich daran nichts. - Überwachung schadet denen am wenigsten, auf die sie abzielt.

Dazu Kusanowsky:Besser zurecht kommen vor allem diejenigen, die ihre Zeit nicht damit vertrödeln können, gegen diese Überwachung zu protestieren, sondern sofort anfangen, ihr gefährliches Geschäft auch unter der Bedingung der Überwachung fortzusetzen. Gemeint sind damit diese Terroristen. Sie werden nicht darauf warten bis die Welt, in der sie nur Angst und Schrecken verbreiten möchten, eine bessere geworden ist. Sie mögen sich zwar aufgrund dieser Überwachung zunächst irritieren, aber sie werden ihr Geschäft nicht aufgeben, sondern genau das tun, was Not tut, um ihr Geschäft des Mordens weiter zu betreiben: sie werden lernen, wie es geht.

So sind die Überwachungsmaßnahmen nicht nur nicht dazu geeignet, den Terror zu bekämpfen. Vielmehr sorgen sie dafür, dass ausgerechnet diese Terroristen von ihren Auswirkungen zuerst verschont bleiben können, weil sie intelligentere Wege suchen müssen, ihre Geheimnisse zu behalten.

Kusanowskys Fazit kann ich mich anschließen: Wir müssen lernen, wie wir Freiheiten zurückgewinnen können.

Denn wer lernen will noch bevor man durch die Umstände zum Lernen gezwungen wird, stellt fest, dass es keine Lehrer gibt, keine Erfahrungen, keine Methoden, keine Beziehungen, ja nicht einmal ist das zu Erlernende bekannt. Und weil das so schwer anzufangen ist, ist es allemal einfacher, Protest, dem keinerlei Widerstand entgegen gebracht wird, zu äußern.

Dieses Lernen wird eine Mischung aus Technik, Politik und sozialer Organisation sein. Ein Rückfall in analoge Kommunikation ist nicht denkbar, schon allein deshalb nicht, weil die ja ebenfalls digitalisiert und überwacht wird (in den USA werden von allen Briefen Metadaten automatisch eingescannt).

Und trotz dieser Einsicht möchte ich einen Kommentar bei Kusanowsky nicht unterschlagen, er stammt von @fritz:

Tatsächlich haben aber die Attentäter, die Anschläge aufs Netz verüben [gemeint: die NSA, PhW], wovor am meisten Angst? Vor harten Abwehrgesetzen, die ihre bislang selbst gemachten Gesetze außer Kraft setzen. Mit so ein bisschen Underground-Darknet-Frechheiten, TOR etc. würden sie dagegen zur Not sicherlich auch noch fertig werden … wenn die Gesetze das frei geben, ist der Rest ja nur noch ein technisches Problem.

Diese Feststellung mag für die USA zutreffend sein. Wenn man beispielsweise Philip Mudd bei Colbert anhört und ihm Glauben schenkt, dann scheint die Gesetzeslage auch für die amerikanischen Sicherheitsinstitutionen, die wenig Skrupel kennen, eine Bedeutung zu haben. Darauf hinzuarbeiten, dass Grundrechte geschützt werden, dürfte eine Art sein, wie man sich einer gewissen Sicherheit annähern kann – ohne zu wissen, ob nicht ähnliche Systeme von chinesischen, indischen, russischen oder privaten Nachrichtendiensten bereits betrieben werden…