Eigentlich wollte ich dieses Jahr bei einigen Tweets zur neuen Pro-Juventute-Kampagne belassen. Als mich Laurent Sedano am Montag aufforderte, meine Kritik doch auf dem Blog der Pro Juventute zu hinterlassen, fand ich das eine gute Idee. Kurz darauf erhielt ich eine Einladung der Kommunikationsabteilung, «die Gedanken und die Anliegen zum Thema aus Ihrer (=meiner) Perspektive in einem Beitrag auszuführen», der dann im Blog erscheinen könnte. Das tat ich am Montagabend. Heute erhielt ich die Antwort darauf: Gemeint wäre ein Beitrag zur «Thematik», nicht zur Kampagne gewesen. Da ich nicht den Anschein erwecken möchte, die Kampagne zu unterstützen, verzichte ich auf einen neuen Beitrag und publiziere den geschriebenen hier.

* * *

Pro Juventute lanciert die dritte digitale Kampagne, seit ich medienpädagogische Fragestellungen erforsche und Schulen dabei berate. Jede dieser Kampagnen habe ich mit gemischten Gefühlen begleitet: Cybermobbing, Sexting und der soziale Druck, der durch die erhöhte Sichtbarkeit in sozialen Netzwerken entstehen kann, sind Themen, über die Eltern und Jugendliche zu wenig wissen. Aber die Art, wie sie in den Kampagnen präsentiert wurden und werden, eignet sich nicht für Aufklärung. An dieser Stelle muss ich präziser werden: Pro Juventute bietet qualitativ hervorragende Merkblätter an, deren Informationen auf dem aktuellen Stand sind. Dasselbe gilt für die Hotline 147: Zwar sind nicht alle Beraterinnen und Berater medienpädagogisch gleich beschlagen, aber sie hören Jugendlichen mit Problemen zu und weisen sie auf Handlungsmöglichkeiten hin. Das ist ein enorm wichtiges Angebot.

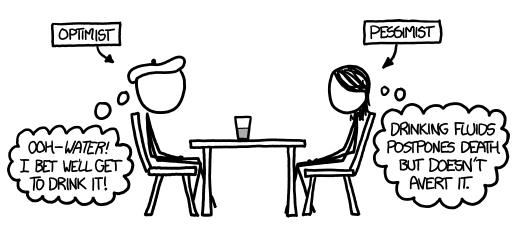

Gleichwohl vermitteln die Kampagnen, mit denen Pro Juventute in den Medien mit Werbung, Interviews und Presseinformationen auftritt, eine verzerrte Botschaft. Im aktuellen Beispiel zeigt das schon der Titel: «Echtes Leben». Beatrix Wagner, Pro-Juventute-Beraterin, schreibt in ihrem Blogbeitrag als Fazit: «Im realen Kontakt mit seinen Mitmenschen kann man der Scheinwelt am besten aus dem Weg gehen. Einige spüren es früher als andere, dass der Blick aufs Handy nicht nur gut tut.» Kommunikation mit dem Handy ist für Jugendliche real. Chatten ist das echte Leben, weil zum echten Leben auch virtuelle Gespräche gehören. Diese Einsicht hängt nicht davon ab, ob diese Gespräch per Telefon, Brief, SMS oder WhatsApp geführt werden.

Pro Juventute propagiert einen Digitalen Dualismus, der weit verbreitet ist: Er trennt das «echte Leben» von dem, was sich an Bildschirmen abspielt. So werden Vorurteile verstärkt, die verhindern, dass sich Erwachsene mit Jugendlichen über ihre Mediennutzung unterhalten. Sie verurteilen alles, was sich an diesen Smartphones abspielt, als wertlos – egal, ob darauf Bücher gelesen oder die Zeit vertrieben wird.

Entscheidend ist, dass Jugendliche im offenen Gespräch Wertschätzung für ihre Stärken und Beratung bei Schwierigkeiten erfahren. Sie dürfen mit ihren Geräten nicht alleine gelassen werden, weil sie zwar darauf schnell rumdrücken können, aber – wie Erwachsene auch – vieles nicht verstehen, weil die Welt der Neuen Medien enorm schnell und trügerisch ist.

Das ist ein Punkt, bei dem ich bezweifle, ob diese Kampagne wirklich aufklärerisch wirken kann. Der zweite besteht darin, dass die meisten Jugendliche ganz ähnlich sozialisiert werden, wie das bei der Generation ihrer Eltern und ihrer Grosseltern der Fall war. Selbstverständlich verändert Technologie Bedingungen des Heranwachsens. Bislang hat sie aber zu keinem Bruch geführt. Die Verfügbarkeit von Mobilität, die schwerere Zugänglichkeit unberührter Natur und gesellschaftliche Veränderungen (z.B. in der Arbeitswelt) sind ebenso gewichtige Faktoren wie die Mediennutzung. Jugendliche stehen unter Druck. Soziale Netzwerke können ihn verstärken, wie sich bei drastischen Fällen von selbstschädigendem Verhalten, einem gestörten Verhältnis zum eigenen Körper oder verschiedenen Arten von Abhängigkeiten immer wieder deutlich wird. Aber wir haben es nicht mit einer Generation zu tun, die durch ihre Mediennutzung massiv geschädigt wird – genau so wenig, wie frühere Generationen durch Bravo, Popmusik oder Privatfernsehen in ihrer Lebensqualität eingeschränkt wurde. Gefährdet sind Kinder und Jugendliche aus instabilen Verhältnissen und solche mit Problemen. Auch wenn fast alle in jeder freien Minute ihr Smartphone zücken, so ist das kein Anlass zur Beunruhigung. Sie leben ein echtes Leben. Sie haben Freunde – darum sind sie ständig am Handy. Sie verstehen Inszenierung als ein lustvolles Spiel, das sie selbst gern spielen und bei dem sie anderen zuschauen.

* * *

Eine Bemerkung zur Reaktion meiner Klasse auf die Pro-Juventute-Kampagne:

D. wurde heute nur noch «Fame» genannt. Er ist auf einem der Pro-Juventute-Plakate zu sehen. Weil sein Bild im Netz und in 20Minuten erschien, hat er sich diesen «Fame» so sehr verdient, dass er sich in ihn verwandelt hat: «Fame» wurde zu seinem Namen. Die Zuschreibung von «Fame» erfolgt mit einem bewundernd-ironischen Unterton. Es ist nicht immer cool, bekannt zu sein, weil es ein Zeichen dafür ist, dass man sich zu sehr um sein Image kümmert. Und doch wissen Jugendliche, wie schwierig es sein kann, sich einen Namen zu machen. Untersuchungen zeigen, dass sowohl sehr wenige wie auch sehr viele Kontakte (auf Instagram oder Facebook) zu Wertschätzung führen: Wenige bedeuten, dass man Informationen nur mit engen Freunden teilt, viele, dass man Bilder oder Inhalte erschafft, die Verbreitung finden. So sind Jugendliche in vielen Urteilen differenziert, sie akzeptieren den Schein nicht für Sein, aber kennen seinen Wert. D. verdient Respekt, weil er ein guter Schauspieler ist, auf den Bildern toll aussieht und eigenes Geld verdient hat. Und doch gab es auch kritische Stimmen, die nicht verstehen, wofür er denn hier genau den Kopf hinhält. «Ich dachte, es gehe um Facebook und so – dabei trinken die doch Alkohol. Was ist nun das wirkliche Problem?»

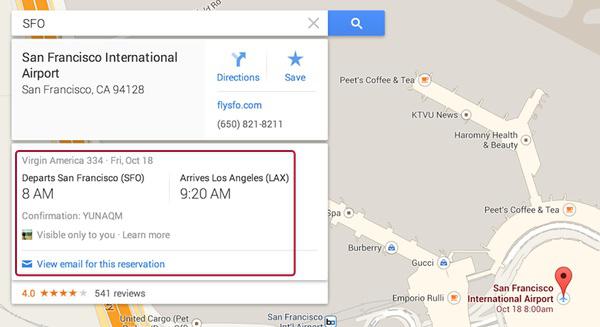

Nachdem sie jeweils vieles davon ermitteln konnte (häufigste Klage war, dass man im Nachteil sein, wenn man keinen FB-Account habe, was in dieser Altersstufe bei rund der Hälfte der Jugendlichen der Fall ist), haben wir diskutiert, warum es für mich gefährlich sein könnte, dass diese Informationen im Netz stehen. Folgende Gefahren sahen alle Klassen (auch meist in dieser Reihenfolge):

Nachdem sie jeweils vieles davon ermitteln konnte (häufigste Klage war, dass man im Nachteil sein, wenn man keinen FB-Account habe, was in dieser Altersstufe bei rund der Hälfte der Jugendlichen der Fall ist), haben wir diskutiert, warum es für mich gefährlich sein könnte, dass diese Informationen im Netz stehen. Folgende Gefahren sahen alle Klassen (auch meist in dieser Reihenfolge):