Der schmale Essay des Philosophen Michel Serres ist 2012 unter dem Titel »Petite Poucette« auf Französisch erschienen – ein Titel, der auf das Märchen »Däumelinchen« von Andersen anspielt. Däumelinchen steht für eine »vernetzte Generation« der »Däumlinge«, an die Serres eine »Liebeserklärung« verfasst hat, wie es im Untertitel der deutschen Übersetzung von Stefan Lorenzer heißt. Sie ist 2013 bei Suhrkamp erschienen, eine Leseprobe gibt es hier (pdf).

Die Generation wächst unter radikal anderen Bedingungen auf als ihre Vorfahren:

Er oder sie, die ich Ihnen vorstellen möchte, lebt nicht länger mit Tieren zusammen, wohnt nicht mehr auf derselben Erde, hat nicht mehr den gleichen Weltbezug. Die Natur, die er oder sie bewundert, ist nur noch die arkadische der Freizeitvergnügungen oder des Tourismus.

Sie hat einen anderen Körper – er kennt keinen Hunger – eine andere Genealogie – sie wurden von Erwachsenen als bewusste Entscheidung gezeugt – einen neuen Raum – in dem räumliche Entfernungen kaum mehr eine Rolle spielen – und einen neuen Kopf.

Geboren unter Periduralanästhesie während einer geplanten Geburt, fürchten sie nicht länger den gleichen Tod, zumal ihnen die Segnungen der Palliativmedizin zur Verfügung stehen. Mit einem anderen Kopf ausgestattet, erkennen sie anders, als ihre Eltern es noch taten.

Dieser Kopf ist anders »formatiert« als der ihrer Eltern: einerseits von Medien, die ihnen bis zum 12. Lebensjahr 20’000 Morde vorführen, andererseits von Werbung, die eine »pädagogische Gesellschaft« begründet. Die Werbung erzieht die Jugend und tritt in direkte Konkurrenz zum Schulsystem.

Däumelinchen ist ein Individuum, das sich nicht längerfristig zugehörig fühlt: Weder zu einer Nation, zu einer Mannschaft, zu einem Verein, einer Ideologie: »Durch das Reisen und die Bilder, durch das Internet, aber auch durch verheerende Kriege sind diese Zugehörigkeiten fast ausnahmslos zerfallen.« Aber das ist für Serres kein Grund zur Klage:

Wenn ich die Folgen dessen, was alte Nörgler »Egoismus« nennen, und die Verbrechen, die aufs Konto der Zugehörigkeitslibido gehen oder um ihretwillen begangen wurden – Hunderte Millionen von Toten –, gegeneinander abwäge, dann kann ich diese jungen Leute nur von ganzem Herzen lieben.

Das hat – so führt Serres seinen Essay im zweiten Teil fort – Konsequenzen für die Bildung: Sie operiert mit Rahmenbedingungen, aus einer Zeit »in der Welt und Menschen waren, was sie nicht mehr sind«. Ein Symptom dafür ist die Geschwätzigkeit in den Hörsälen und Unterrichtsräumen, ein Symptom, das anzeigt, dass eine Unidirektionalität von Wissensvermittlung und Bewertung von Lernprozessen antiquiert ist. Bildung habe stets ein Angebot bereit gestellt, sich aber nie um die Nachfrage gekümmert. Das werde sich ändern, ist Serres sich bewusst – sowohl in der Schule wie auch in der Politik. Die »Inkompetenzvermutung«, dass also Patienten, Studierende, Bürgerinnen und Bürger weniger von etwas verstünden als die »Dinosaurier«, wird umgekehrt: Das Schwatzen ist Ausdruck dessen, dass die Privilegien der Mächtigen nicht länger anerkannt werden, weil sie nicht mehr automatisch kompetenter sind als die, welche sie behandeln, regieren oder belehren.

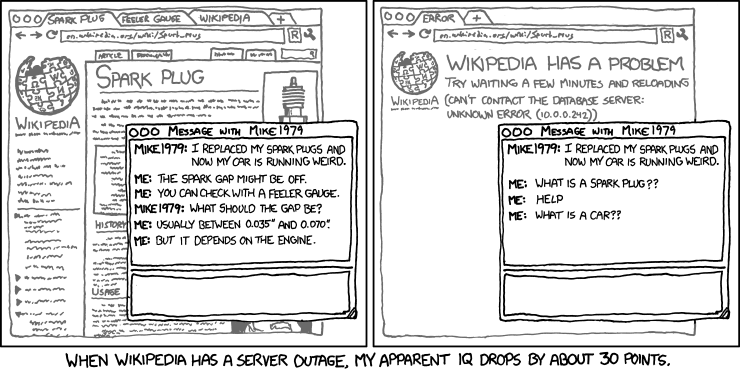

Serres verkündet gar das »Ende des Zeitalters des Wissens«. Wie in der Legende des heiligen Dionysus, der seinen abgeschlagenen Kopf wieder aufgesetzt hat und sich damit weiterbewegt hat, ist der Kopf als Computer oder Smartphone heute abgeschlagen, externalisiert.

Was aber tragen wir nach der Enthauptung noch auf unseren Schultern? Die erneuernde und lebendige Intuition. In die Büchse ausgelagert, entläßt uns die Bildung an die helle Erfindungsfreude. Großartig: Sind wir dazu verdammt, intelligent zu werden?

Die Leere, so Serres, sei eine Chance für einen Neubeginn, bei dem es Erfindungen gebe, vom Buch und seiner Seite gelöstes Denken. Die heutigen Werkzeuge, seien sie noch so digital, hätten sich aber noch nicht vom Diktat (oder eben: der Formatierung) der Seite gelöst. Das Zeitalter des Wissens ist das Zeitalter des Buches, die Elektronik habe sich aber vom Buch noch nicht befreit.

Es brauche eine neue Vernunft, fordert Serres, die sich von Ordnungen löst und Labyrinthe des Denkens schafft und die Departementalisierung des Wissens auflöse. Der abstrakte Begriff habe als Werkzeug ausgedient, weil die Rechenleistung von Computern das Absuchen aller Einzelfälle erlaube und keine Verallgemeinerungen mehr benötige. Denken wird algorithmisch:

Das Objektive, das Kollektive, das Technologische, das Organisatorische … – sie gehorchen heute diesem algorithmischen oder prozeduralen Kognitiven eher als den deklarativen Abstraktionen, wie sie mehr als zwei Jahrtausende von einer aus den Natur- und Geisteswissenschaften sich speisenden Philosophie gefeiert wurden. Die denn auch, weil bloß analytisch, dieses Kognitive nicht heraufziehen sieht und das Denken selbst verfehlt – nicht nur seine Mittel, sondern seine Objekte, ja sein Subjekt. Sie geht an unserer Zeit vorbei.

Das ganze Traktat ist eine Abrechnung mit der Philosophie, die ihre Aufgabe nicht wahrgenommen habe und stehen geblieben sei. Serres vertraut eher den Ingenieuren:

Möge die Komplexität nicht verschwinden! Sie wächst und wird weiter wachsen, weil jeder von den Bequemlichkeiten und der Freiheit profitiert, die sie mit sich bringt; sie charakterisiert die Demokratie. Um aber ihre Kosten zu senken, muß man es nur wollen.

Im letzten Teil wird sein Essay politischer. Seine Hoffnung auf den Paradigmenwechsel, welche das Zeitalter der Wissenschaft zu einem Zeitalter der Algorithmen macht, ist keine naive. Er anerkennt eine Reihe von Problemen – um nur zwei zu nennen: Arbeit und Datenschutz -, die aber, so meint er, durch algorithmisches Denken lösbar seien.

Gedanklich konstruiert Serres auf der dem Eiffelturm gegenüberliegenden Seite der Seine ein neues Gebilde:

Dort der starre, stählerne Turm, der hochmütig den Namen seines Erfinders trägt, die Tausenden aber, die das Bauwerk zusammengenietet haben, dem Vergessen weiht, der Turm, an dessen Spitze sich ein Sender der Stimme seines Herrn befindet. Ihm gegenüber wird mobil, beweglich, bunt, gefleckt, patchworkartig, kaleidoskopisch ein flüchtiger Turm aus Funken chromatischen Lichts tanzen, der das vernetzte Kollektiv repräsentiert, um so wirklicher, aufgrund der Daten jedes einzelnen, als es virtuell, partizipativ – wenn man so will: entscheidend sein wird.

* * *

Als Zugabe noch die Rede der Generation der Däumlinge an ihre Väter:

Das ist der Punkt, an dem die Kleinen Däumlinge das Wort an ihre Väter richten: Ihr haltet uns unseren Egoismus vor – aber wer hat ihn uns vorgelebt? Unseren Individualismus – aber wer hat ihn uns gelehrt? Habt ihr es vielleicht geschafft, geschlossen aufzutreten? Scheiden habt ihr euch lassen, weil ihr nicht zusammenleben konntet. Und ist es euch etwa gelungen, eine Partei ins Leben zu rufen und am Leben zu halten? Schaut euch nur an, wie heruntergekommen sie sind … Konntet ihr eine Regierung bilden, der alle auf Dauer die Treue halten? Oder einen Mannschaftssport ausüben? Mußtet ihr nicht dessen Akteure in fernen Ländern rekrutieren, in denen man noch in Gruppen zu leben und zu handeln vermag? Die alten Zugehörigkeiten, die Waffenbrüderschaften, Pfarrgemeinden, Gewerkschaften, Familienverbände, sie siechen dahin. Bleiben die Interessenverbände, die auf schamlose Weise der Demokratie im Weg stehen.

Ihr macht euch lustig über unsere Sozialen Netzwerke und unseren neuen Gebrauch des Wortes »Freund«. Habt ihr es je vermocht, euch in Gruppen zusammenzufinden, die von so beträchtlichem Umfang sind, daß die Zahl ihrer Mitglieder sich derjenigen der Menschen nähert? Und ist es nicht klug, sich den anderen zunächst virtuell zu nähern, um sie nicht zu verletzen? Ihr habt nur Angst vor den neuen politischen Formen, die aus diesen Unternehmungen hervorgehen und die alten, obsolet gewordenen wegfegen könnten.

Obsolet, allerdings – und nicht weniger virtuell als die unseren, fahren die Kleinen Däumlinge fort und kommen plötzlich in Fahrt: Armee, Nation, Kirche, Volk, Klasse, Proletariat, Familie, Markt … Alles Abstraktionen, die wie Pappkameraden über den Köpfen schweben. Nicht aus Pappe, sondern aus Fleisch und Blut, sagt ihr? Gewiß, nur hat dies menschliche Fleisch, weit davon entfernt zu leben, leiden und sterben müssen. Blutrünstig, wie sie waren, verlangten diese Zugehörigkeiten potentiell jedem das Opfer seines Lebens ab: zu Tode gefolterte Märtyrer, gesteinigte Frauen, bei lebendigem Leib verbrannte Häretiker, vermeintliche Hexen, die auf den Scheiterhaufen in Flammen aufgingen. So viel zur Kirche und zum Recht. Unbekannte Soldaten, in Tausenderreihen auf Militärfriedhöfen begraben, auf denen sich ab und zu irgendwelche Amts- und Würdenträger mit Trauermiene über die Gräber beugen, endlose Namenlisten auf Kriegerdenkmälern – zwischen 1914 und 1918 traf es fast die gesamte Landbevölkerung. So viel zum Vaterland. Konzentrationslager und Gulags. So viel zur irrsinnigen Theorie der »Rassen« und zum Klassenkampf. Was die Familie anbelangt, so bietet sie der Hälfte aller Verbrechen ein Zuhause: Täglich stirbt eine Frau an Mißhandlungen durch ihren Gatten oder Liebhaber. Und schließlich der Markt: Mehr als ein Drittel der Menschheit leidet Hunger – an dem jede Minute ein Kleiner Däumling stirbt –, während die Reichen sich mit Abmagerungskuren plagen. Selbst bei Hilfsaktionen steigt die Spendensumme in eurer Gesellschaft des Spektakels mit der Zahl der ausgestellten Leichen, und eure Berichterstattung lebt von den kolportierten Verbrechen, weil für euch feststeht: Eine gute Nachricht ist gar keine Nachricht. Seit einigen Jahrhunderten zählen wir diese Toten aller Art in Hunderten von Millionen. Den durch abstrakte Virtualitäten benannten Zugehörigkeiten, von deren blutigem Ruhm die Geschichtsbücher künden, den gefräßigen, zahllose Opfer verschlingenden falschen Gottheiten eurer Geschichte ziehen wir unser immanent Virtuelles vor, das, wie Europa, niemandes Tod fordert. Unsere Gemeinschaften sollen nicht vom Blut zusammengehalten werden. Das Virtuelle erspart uns zumindest dieses Fleisch und Blut. Kein Kollektiv mehr auf das an einem anderen verübte Massaker und die Behauptung des Eigenen zu gründen: So sieht angesichts eurer Todespolitik und Todesvergangenheit unsere Lebenszukunft aus. Also sprachen die Kleinen Däumlinge, lebhaft.