Die Diskussion über die im Titel gestellten Fragen wird rege geführt. Hier meine Haltung – vorweg aber einige Annahmen, die den Text begleiten:

- Die terroristischen Anschläge und Attacken in Paris haben mit diesen Fragen nichts zu tun. Die Terroristen verfolgen terroristische Ziele: Angst verbreiten, Unsicherheit stiften, Menschen radikalisieren, Aufmerksamkeit erregen. Hätte »Charlie Hebdo« auf Mohammed-Karikaturen verzichtet, hätten sie ein anderes Ziel gefunden.

- Juristisch stehe ich für vollumfängliche Meinungsfreiheit ein. Aus einem einfachen Grund: Es ist aus meiner Sicht ein Missbrauch des Gewaltmonopols, wenn ein Staat festlegt, welche Aussagen wahr oder zulässig sein sollen und welche nicht. Es geht also hier nicht um juristische Fragen, sondern um ethische und allenfalls rechtsphilosophische.

* * *

Das Problem an Satire oder Spott ist ein einfaches: Sie verletzen Menschen emotional. Ich halte es für vernünftig, Menschen nicht zu verletzen – weder emotional noch physisch. Dort liegt eine Grenze, die ich ungern überschreite.

Gegen diese Sicht gibt es zwei Einwände, die ich besprechen möchte. Erster Einwand: Satire als Kritik. In seinem berühmten Aufsatz »Was darf Satire?« definiert Tucholsky Satire als übertriebene Wahrheit, die deshalb zuweilen auch ungerecht sei. Aber:

Und wir müssen nun nicht immer gleich aufbegehren, wenn einer wirklich einmal einen guten Witz über uns reißt. Boshaft kann er sein, aber ehrlich soll er sein. Das ist kein rechter Mann und kein rechter Stand, der nicht einen ordentlichen Puff vertragen kann. Er mag sich mit denselben Mitteln dagegen wehren […]

»Einen ordentlichen Puff« müssen gewisse Menschen sicher ertragen können – zum Beispiel solche mit Privilegien. Weil eine satirische Übertreibung oft der richtige Weg ist, Kritik zu üben, muss auf die Betroffenheit Kritisierter keine Rücksicht genommen werden.

Aber auch da gibt es wiederum Grenzen, die das Erträgliche vom Unerträgliche trennen.

Damit sind wir beim zweiten Einwand: Wenn nur Betroffene entscheiden können, was sie verletzt, führt das zu einer Reihe von Schwierigkeiten.

- Handlungen können nur subjektiv, nicht objektiv beurteilt werden.

- Es ist möglich, eine Verletztheit vorzutäuschen, die gar nicht in diesem Ausmaß besteht.

- Menschen können in bester Absicht handeln und doch andere verletzen.

Wir kennen diese Schwierigkeiten von einem anderen Problem: der sexualisierte Gewalt. Definiert man sie als »sexuelle Handlung, die gegen der Willen einer Person erfolgt«, dann ist es durchaus möglich, dass dieser Wille 1. nicht objektiv erkennbar ist, 2. nachträglich geändert wird, 3. von der handelnden Person als Einverständnis gedeutet wird.

Denken wir konsequent darüber nach, dann ergeben sich die Schwierigkeiten aus der Natur der menschlichen Gefühle. Sie entsprechen nicht einem juristischen Kriterienkatalog, der bestimmte Handlungen erlaubt, andere verbietet. Entscheidend ist: Die Bedeutung einer Handlung ergibt sich durch ihren Kontext.

Dazu möchte ich zwei Beispiele einfügen:

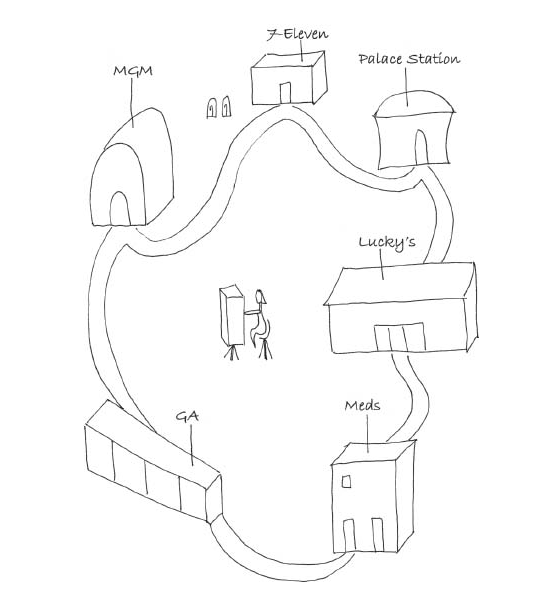

(1) In den Skiferien habe ich mit Freunden vor Jahren ein Spiel gespielt, bei dem es darum ging, etwas Fiktives zu beschreiben. Andere mussten dann Begriffe oder Figuren erraten. Der Abend zuvor war sehr lustig und in einer Männergruppe wurden Geheimnisse verraten, die durchaus intimer Natur waren. Ein Spieler verwendete nun im Spiel Details aus den Geheimnissen, welche die Freundin eines anderen Spielers nicht kannte. Die Situation wurde für den Betroffenen unerträglich, die Eskalation führte zu einer tiefen Krise in einer engen Freundschaft. Die Handlung an sich – ein Spiel spielen – war völlig harmlos, die Verletzung hingegen tief und bedeutend. Allen Anwesenden war klar, dass hier jemand zu weit gegangen war.

(2) An Fussballspielen skandieren gewisse FCZ-Fans sinngemäß: »Deine Mutter schafft bei uns an der Langstrasse an.« Das mag nun eine Äußerung sein, wie man sie an einem Fussballspiel erwarten muss (warum eigentlich?), aber sie kann bei bestimmten Menschen – deren Mutter z.B. tatsächlich einmal Prostituierte war etc. – durchaus Verletzungen bewirken, die weder beabsichtigt sind noch objektive Gestalt haben.

Zurück zum Spott und zur Satire. Entscheidend ist: Kann eine Person sie verantworten? Und hier ist meine Meinung: Nur dann, wenn sie keine Verletzungen verursacht oder diese Verletzungen rechtfertigen kann. Und das lässt sich immer nur in der Situation beurteilen. Ja, es kann sein, dass beste Absichten zu unerwünschten Ergebnissen führen. Ja, es kann sein, dass einige Menschen schneller verletzt sind als andere. Aber sind das Gründe, die Gefühle Verletzter zu ignorieren? Warum sollen nicht die Betroffenen den moralischen Maßstab für eine Handlung bereitstellen?

Um es klar zu machen: Daraus können sich nur unter sehr schwierigen Bedingungen rechtliche Normen ableiten lassen. Aber das heißt nicht, dass moralische Überlegungen diese Zusammenhänge ignorieren könnten. Zu sagen, man habe halt nicht gewusst, dass diese Äußerung verletze, es sei objektiv nicht erkennbar und zudem könnte die Verletzung ja nur erfunden sein, scheint mir im zwischenmenschlichen Bereich – z.B. zwischen Freunden – völlig absurd. Warum also sollte diese Denkweise in einem größeren Kontext Bestand haben?