In der Septemberausgabe von Fritz und Fränzi ist wieder ein Ratgeber Medien erschienen, an dem ich mitgeschrieben habe. Das pdf findet sich hier.

Autoren-Archive: Philippe Wampfler

So lassen sich Fake-Profile erkennen

Zwei Geschichten aus den sozialen Netzwerken sorgen in den letzten Wochen für Furore:

- Zunächst die Schilderung auf dem Blog von »Victoria Hamburg«, die im Internet »Kai« kennen gelernt hat, der sie über Monate manipuliert hat, um eine Beziehung mit ihr aufzubauen;

- dann der Blog kleines-scheusal.de, der zusammen mit einem Twitter-Profil entweder von einer PR-Agentur oder aber einem Mann betrieben wurde, die/der vorgab, eine junge Frau stünde hinter Blog und Profil.

Bei beiden Vorfällen spielen aufwändige Fakes eine große Rolle. Unter einem Fake-Profil verstehe ich im Folgenden ein Profil, mit dem vorgegeben wird, die Betreiberin oder der Betreiber hätten bestimmte Eigenschaften, die sie nicht haben. Diese Eigenschaften werden in der Folge benutzt, um andere Menschen zu manipulieren. (Obwohl es auch viele maschinenbetriebene, automatische Fakes gibt, klammere ich die hier aus. Ein interessantes Zitat dazu findet sich in der NYT: »Dating sites provide especially fertile ground for socialbots. Swindlers routinely seek to dupe lonely people into sending money to fictitious suitors or to lure viewers toward pay-for-service pornography pages.«)

Es geht hier nicht darum, die Tatsache zu beklagen, dass soziale Netzwerke die Möglichkeit bieten, oder Prüfung einer staatlich versicherten Identität Profile aufzubauen. Es kann für viele Zwecke sinnvoll und wichtig sein, erfundene Profile anzulegen. Erfundene Profile erachte ich nicht als verwerflich, selbst dann nicht, wenn Plattformen sie aus irgendwelchen Gründen nicht zulassen. Ein Problem entsteht erst dann, wenn anderen Menschen Schaden zugefügt wird.

Wie erkennt man, ob es sich bei einem Profil um einen Fake handelt oder nicht?

- Aufwand spielt keine Rolle.

Fake-Profile werden oft über längere Zeiträume intensiv gepflegt. Die Betreiberinnen und Betreiber genießen es, andere Menschen zu täuschen und investieren entsprechend viel Zeit in ihre Profile. - Triangulationsmethode.

Es ist einfach, zu einem falschen Profil ein weiteres hinzuzufügen, das gegebenenfalls die Echtheit bestätigen kann. Aber sobald zwei unabhängige Quellen beigezogen werden, die ebenfalls seit längerer Zeit aktiv sind und echt wirken, wird es schwierig, alle drei Profile gefälscht zu haben. - Bilder überprüfen.

Ähnlich wie bei der Verifikation von Nachrichten (die wichtigsten Prinzipien finden sich bei Konrad Weber) geben Bilder oft darüber Aufschluss, ob ein Profil echt oder gefälscht ist. Die Google-Bildersuche ermöglicht es, nach ähnlichen Bildern zu einem bestehenden zu suchen. Das kann dabei helfen, herauszufinden, ob Profilbildern von anderen Menschen und oder Agenturen stammen.

- Bei Ausreden skeptisch sein.

Benutzt jemand ein falsches Bild oder einen falschen Wohnort, dann fallen gewisse Dinge schwer (z.B. Videotelefonie, Beschreibung des Ortes, Treffen etc.). Dabei werden immer wieder Ausreden verwendet, die erklären, warum etwas nicht geht (Kamera kaputt, Unfall, schlechte Erfahrungen gemacht etc.). Sobald diese Ausreden neue Informationen beinhalten, aufpassen. - Realistisch bleiben.

Es gibt gewisse Dinge, die auf sozialen Medien nicht passieren, ohne gefälscht zu sein: Dass ein attraktiver Mensch gerade mich besser kennen lernen möchte, beispielsweise. Oder dass mich jemand übermäßig lobt, meinen Schreibstil, meine Ausstrahlung, you name it.

Google findet Profile, die mit einem Bild einer Agentur versehen sind. - Googlen.

Menschen hinterlassen an verschiedenen Orten Spuren, die auf Google auffindbar sind. Gemachte Angaben sollten immer wieder überprüft werden. - Beziehungsnetz überprüfen.

Wer auf Social Media aktiv ist, hat ein ähnliches Beziehungsnetz: Verwandte und Schulfreundinnen/-freunde bei Facebook, alte Bekannte und Arbeitskolleginnen und – kollegen auf allen Profilen. Ist das bei jemandem nicht der Fall, ist das ein Indiz für einen Täuschungsversuch. - Auf das Urteil erfahrener Social-Media-Userinnen und -User hören.

Man sieht vielen Fake-Profilen nicht an, dass sie gefälscht sind. Aber einige Dinge, die dort geschehen, machen misstrauisch. Bevor man sich einer anderen Person anvertraut oder eine eigene Grenze überschreitet, sollte man mit jemandem darüber sprechen, die oder der viel Zeit mit sozialen Netzwerken verbringt und bestimmte Effekte beurteilen kann. - Dem eigenen Gefühl misstrauen.

Wer Fake-Profile betreibt, ist häufig geschult in Manipulation. Gerade dass ein gutes Gefühl entsteht, Vertrauen möglich ist, kann oft ein Zeichen dafür sein, dass Manipulation vorliegt.

Zu viel Zurückhaltung ist nicht angebracht: Betrügerinnen und Betrüger stecken nicht hinter vielen Profilen. Aber sobald man davor steht, eine aussergewöhnliche Beziehung einzugehen oder die Aussagen, die auf einem bestimmten Profil gemacht werden, zum Anlass für bestimmte Handlungen nimmt, ist Vorsicht geboten.

Über weitere Hinweise in den Kommentaren freue ich mich.

Cybermobbing beobachtet? – Das sollten Sie tun.

Das Fatale an Mobbing bzw. Cybermobbing ist die Verstärkung der Dynamik zwischen Täterinnen/Tätern und den Betroffenen durch die Öffentlichkeit der Übergriffe: Wer vor anderen fertig gemacht wird, schämt sich stärker und fühlt sich wertlos, weil es so viele Menschen gäbe, die etwas hätten tun können, aber nichts taten.

Daher diese kurze Anleitung für Zeuginnen und Zeugen von Cybermobbing. Mehr zum Phänomen Cybermobbing habe ich in meinem Grundlagenartikel festgehalten.

- Wie sieht Cybermobbing aus?

Es beginnt oft mit hässlichen Kommentaren zu Bildern oder Links von anderen Personen. Alles, was aussieht, als würde der Erwartung von jemandem in auffälliger Art und Weise nicht entsprochen, kann Ausdruck von Cybermobbing sein. Auffällig ist auch, wenn mehrere Personen sich abschätzig und beleidigend äußern. - Betroffene ansprechen

Wenn etwas wie Mobbing aussieht, sollte man Betroffene darauf ansprechen und nachfragen, wie sie die Situation erleben. Nicht nur, weil ein Eindruck täuschen kann, sondern weil das sofort das Gefühl gibt, dass die Vorgänge zumindest jemandem nicht egal sind und Mitgefühl vorhanden ist, was für Betroffene wichtig ist. - Öffentlich seine Meinung äußern

Sobald jemand klarstellt, dass etwas abläuft, was nicht in Ordnung ist, gibt das anderen den Mut, das auch zu sagen. Die Dynamik kann gebrochen werden, die Mobbenden können sich nicht sicher sein, eine stille Menge vorzufinden, und geraten unter Druck. - Sich an Fachpersonen und pädagogisch Verantwortliche wenden

Fachpersonen und Verantwortliche wie Lehrpersonen, Sozialarbeiterinnen und -arbeiter, Mitarbeitende von Beratungsstellen etc. können Fälle genau beurteilen und sinnvolle Maßnahmen einleiten, sie übernehmen auch die Verantwortung für die Begleitung solcher Fälle. - Bei der betreffenden Plattform melden

Alle Social-Media-Plattformen schließen Cybermobbing aus. Es gibt die Möglichkeit, Vorfälle zu melden. Das ist wichtig, damit die Verantwortlichen das mitbekommen. - Die Polizei einschalten

Nicht alle Fälle von Cybermobbing, aber viele haben eine strafrechtliche Komponente, für welche die Polizei zuständig ist. Dort arbeiten medienpädagogisch geschulte Fachkräfte, die weiterhelfen können und oft mehr bewirken können, als andere Fachleute.

Diese Maßnahmen können alle gleichzeitig sinnvoll sein, sie schließen sich gegenseitig keinesfalls auf und geben auch keine klare Reihenfolge vor.

Lange Google-Gedichte

Ich habe kürzlich darüber berichtet, wie der kreative Umgang mit Google dazu führen kann, Gedichte herzustellen. Heute bin ich auf Google-Gedichte in der »longform« gestoßen: Dabei werden mehrere kurze Google-Gedichte aneinandergehängt.

Ein Beispiel dafür ist das Gedicht mit dem Titel »Drunkard’s Confession«:

Generell würde ich – in Abweichung der Regeln von googlepoetics.com – dafür plädieren, die Gedichte im Anschluss etwas zu polieren, ihnen vielleicht sogar eine ganz eigene Form geben (handgeschrieben etc.), und die algorithmische Vorgehensweise nur als poetologisches Prinzip betrachten, nicht als sichtbare Eigenschaft des fertigen Gedichts.

Digitales Lernen – Hangout bei SOMEXCloud

Heute habe ich mich mit Christoph Hess und Eva-Christina Edinger über digitales Lernen unterhalten.

Meine Links dazu:

Schnell ein paar Links so SoMeX on Air:

Mein Buch: http://phwa.ch/buch

Lernnetzwerk: http://phwa.ch/pln

Howard Rheingold: https://schulesocialmedia.com/?s=rheingold

Digitale Bildung Community:https://plus.google.com/communities/101706762884213061135

Ununi.tv: http://www.ununi.tv/

Datenschutz an der Schule

Datenschutz wird mich künftig etwas stärker betreffen, weil ich im Rahmen der ict-edu-Tagung in Zürich einen Vortrag dazu halten werde.

Daten zu schützen ist ein komplexes Unterfangen: Es hat eine technische Seite, eine soziale und eine persönliche. Im Folgenden halte ich zentrale Grundsätze fest, an denen sich Lehrpersonen und Schulen in der Schweiz orientieren müssen. Um das ganz klar festzuhalten: Ich bin kein Jurist.

Generell sind Daten schützenswert – auch solche, die unbewusst und oder automatisch erhoben werden (vgl. Überwachung als pädagogische Versuchung). Das gilt auch für die Daten, zu denen Sie Zugriff haben. Dabei gelten folgende Regeln:

- Kein Datensammeln auf Vorrat.

Schulen sollen die Daten bearbeiten und sammeln, die sie für ihren Auftrag benötigen. Nicht mehr. - Transparenz

Daten müssen bei denen erhoben werden, die sie betreffen, nicht bei Dritten. - Information der Betroffenen

Wenn Daten erhoben werden, müssen die Betroffenen das wissen und erfahren können, wer Zugang zu den Daten hat und wie lange sie gespeichert werden. - Daten müssen an einen Zweck gebunden sein

Die Schule darf Daten nur für pädagogische Zwecke verwenden. - Datensicherheit

Daten müssen so geschützt werden, dass Dritte darauf keinen Zugriff haben.

Wenn ich das mit Klassen bespreche, stelle ich folgende Fragen und Übungen:

- Sie werden (als Schülerin) von einer Schülerin der Parallelklasse gefragt, ob Sie die Handynummer eines Schülers haben kann, den sie attraktiv findet. Was tun Sie?

- Der Sohn eines Lehrers erfährt, dass eine Schülerin dasselbe seltene Instrument wie er spielt. Weil er gerne ein Duett aufnehmen möchte, bittet er seinen Vater, ihm die Email-Adresse zu geben.

Was soll der Vater tun? - Eine Schülerin erhält einen Verweis, weil sie oft zu spät kommt. Als sie sich auf einen Ferienjob bewirbt, ruft der Zuständige beim Sekretariat an, um zu fragen, ob die Schülerin zuverlässig sei.

Darf die Schule mitteilen, dass die Schülerin einen Verweis erhalten hat / oft zu spät kommt? - Ein Schüler findet, die Daten auf dem schuleigenen System (z. B. Schul-Netz) seien ungenügend geschützt: Heute könne man nur sicher sein, wenn Daten nicht im Internet stehen. Er möchte deshalb, dass die Schule seine Noten nur auf Papier speichert, nicht aber im Internet.

Was halten Sie von der Forderung?

Das digitale Leben einer Schulklasse

In einem Workshop lasse ich Schulklassen (10. Klasse, Gymnasium) ein Leitbild für die digitale Kommunikation erstellen. Ausgangspunkt sind folgende Anregungen, auf welche die Klasse dann reagiert und Grundsätze formuliert, die der Gruppe wichtig sind.

- Relevante Informationen (Ausfall von Lektionen, Verschiebungen von Prüfungen, Vorbereitungsmaterial) soll schnell für alle verfügbar sein.

- Alle Mitglieder der Klasse sollten sich auch zuhause austauschen können.

- Welche Bilder darf man (nicht) auf dem Internet veröffentlichen (auf Facebook stellen, per WhatsApp rumschicken)?

- In was für einem Ton kommuniziert man online mit anderen Schülerinnen/Schülern und mit Lehrpersonen? (Und in welcher Sprache?)

- Freundschaften und Beziehungen entstehen, wenn sich Menschen in die Augen sehen und echt miteinander reden, ohne permanente Ablenkung durch blinkende Geräte.

- Ständig online zu sein ist für einige Menschen stressig und verhindert, dass sie sich konzentrieren können.

- Niemand soll gezwungen werden, bei einem sozialen Netzwerk ein Profil anzulegen oder sich ein Smartphone zulegen zu müssen.

- Auf sozialen Netzwerken werden Menschen gemobbt. Was tut man, wenn etwas passiert, das wie Mobbing aussieht?

- Es schafft Schwierigkeiten, wenn sich eine Klasse bei verschiedenen Diensten einloggen muss (Passwörter gehen verloren, einige Informationen werden übersehen).

- Digitale Kommunikation senkt die Hemmungen, zu betrügen (Informationen zu kopieren, bei Prüfungen zu spicken etc.).

- Darf man auf dem Internet über andere Personen lästern (z.B. Mitschülerinnen und Mitschüler, Lehrpersonen)?

- Die Schule und das Privatleben müssen aneinander anschliessbar sein, sollen aber als Bereiche auch getrennt werden können: Schülerinnen und Schüler brauchen Freizeit ohne digital ständig in der Schule zu sein.

- Vielen fällt das Lernen einfacher, wenn es mit Papier, Buch und Stift erfolgt statt am Bildschirm.

- Wie möchten Sie an Ausflügen, in Pausen, im Abteilungslager mit Handys umgehen?

- Gibt es für eine Klasse auch einmal eine digitale Pause?

Phubbing

Eine Familie schaut fern. Während zwei Kinder fast am Hauptbildschirm kleben, sind die Teenager und Erwachsenen mit weiteren Bildschirmen beschäftigt. Eine Interaktion mit den Anwesenden scheint für sie undenkbar.

Ein Beispiel für ein Phänomen, das im Englischen einen Begriff erhalten hat: »phubbing«. Es ist zusammengesetzt aus den Wörtern »phone« und »to snub« (dt. jemanden abweisen).

Gemeint ist also, dass eine Person ignoriert, übersehen, nicht gewürdigt, nicht angesehen wird, weil eine andere sich mit ihrem Gerät beschäftigt. Das Vorhandensein eines Wortes macht das Phänomen dabei deutlicher greifbar. Auf Deutsch muss jemand aufgefordert werden, das Telefon wegzulegen – meist eine etwas heikle Angelegenheit, weil es ja durchaus sein könnte, dass die Person nicht gerade Vögel auf Schweinearchitektur schießt, sondern dazu beiträgt, die Welt zu retten. »Stop phubbing« ist eine viel klarere Formel, die auch das Problematische am Verhalten zeigt: Die Erwartungen eines Gegenübers zu ignorieren.

Zur Definition von Memes

In einer Diskussion mit Philipp Meier und Valentin Abgottspon ging es um die Frage, was ein Meme ist. Die beiden bezeichneten ihre beiden folgenden Bild/Text-Kombination als Memes:

Dabei verwenden sie den Begriff Meme als Bezeichnung eines Stils: Wenn Bilder mit (weißer) Schrift – oft auf zwei Teile aufgeteilt – verbunden werden, handelt es sich dabei um ein »Meme«.

Dabei verwenden sie den Begriff Meme als Bezeichnung eines Stils: Wenn Bilder mit (weißer) Schrift – oft auf zwei Teile aufgeteilt – verbunden werden, handelt es sich dabei um ein »Meme«.

Diese Definition halte ich für wenig sinnvoll, weil dadurch das Besondere an der Memetik verloren geht. In der Folge von Richards Dawkins Theorie sind Memes Informationseinheiten, die sich ähnlich verhalten wie Gene. Was man bei Christopher von Bülow genauer nachlesen kann, fasse ich hier kurz zusammen:

- Informationen werden kopiert und erzeugen so Varianten von sich selbst (z.B. werden immer neue Bilder mit immer neuen Texten kombiniert).

- Diese Varianten unterliegen Selektionsprozessen, indem sie unterschiedlich viel Aufmerksamkeit erhalten (sie werden von anderen Teilnehmenden in sozialen Netzwerken verbreitet, verwendet, wiederum variiert etc.).

- So ergibt sich ein evolutionärer Vorgang, der erklärt, wie neue Information entsteht und unter welchen Bedingungen sie sich etablieren kann.

Memes wären letztlich die Informationen, die sich in der Selektion durchsetzen können. Beispiele wie das Bildforum 4chan zeigen, dass das unabhängig von der Identität der Urhebenden und vom Stil oder der Art der Information ist. Memes können Bruchstücke von Melodien sein, Redewendungen, kurze Szenen, Zitate aus Filmen, Bildern, Büchern; Mode, Tanzstile, Youtube-Videos etc. Niemand kann bestimmen, ob und wie etwas zum Meme wird, oft wird eine Variante von einer Information das, was sich durchsetzt, oft finden viele unkontrollierbare Veränderungen statt und vieles geht schnell wieder vergessen. (Hier eine spannende Maturarbeit, die einer meiner Schüler vor einer Weile dazu geschrieben hat.)

Ich lege nicht Wert auf die Unterscheidung zwischen Stil und Informationsgenese, weil ich ein Pedant oder Besserwisser wäre, sondern weil für mich der Begriff auf eine wichtige Eigenschaft der Informationsverbreitung hinweist, die in der europäischen Kultur oft vergessen geht, weil sie stark auf den Status der Kulturschaffenden abzielt. Das Internet funktioniert als Modell ähnlich wie die Informationsvermittlung und -verbreitung im Großen: Wir können miterleben, wie sich Informationen durchsetzen und wie nicht. Der Reiz der Memetik ist letztlich auch der, dass sie zeigen könnte, dass die Evolution von Informationen gleich wichtig oder wichtiger ist als die biologische Evolution (weil ja auch die letztlich Informationen kopiert und verbreitet).

Sind Memes nur noch Bilder mit weißen Texten, droht das vergessen zu gehen. Und das wäre dann natürlich einfach der Lauf der memetischen Evolution…

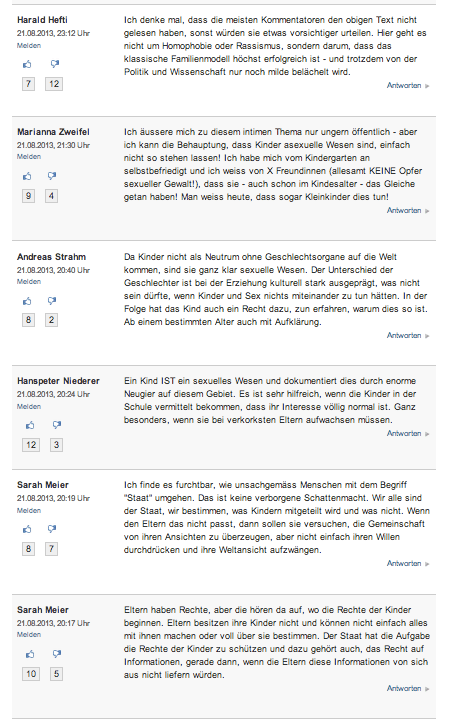

Kommentare als journalistisches Produkt

I feel that freedom of expression is given to people who stand up for what they say and not hiding behind anonymity. We need to evolve a platform to meet the needs of the grown-up Internet. – Adriana Huffington

Gawker Media is flying in the face of conventional media wisdom. While other outlets are doing away with anonymity, we’ve built anonymous accounts into our new comment system. We’ll accept some disorder if that’s the price of freedom in one’s personal life, in politics and the press. – Nick Denton

In der amerikanischen Debatte um die Möglichkeit, anonym Kommentare zu verfassen, werden wichtige Fragen verhandelt: Dürfen auch Menschen ihre Meinung sagen, die nicht mit ihrem Namen auftreten wollen oder können? Soll eine Kommentarplattform die ausschließen, die unter Umständen ungerechtfertigterweise Repressionen ausgesetzt sind, wenn sie ihre Meinung vertreten? Die Antwort scheint mir recht klar zu sein.

Doch der Fokus der Debatte scheint mir einen wichtigen Aspekt zu ignorieren: Das Prinzip von Social Media ist die Gratisarbeit. Die Dienstleistung von sozialen Netzwerken ist das Bereitstellen von Werkzeugen, die Usern erlauben, ihre eigenen Inhalte zu präsentieren und die Inhalte anderer zu konsumieren.

Kommentare sind wichtige Inhalte. Auf vielen amerikanischen Plattformen lese ich die witzigen, schlauen Kommentare mit viel Gewinn. Die standardisierte Berichterstattung profitiert von originellen, tiefschürfenden Meinungen, die damit verbunden werden können. Eine Faustregel besagt, dass eine Lehrerin und ein Lehrer intelligenter sein sollten als der Durchschnitt einer Klasse. Und eine Journalistin oder ein Journalist sollte intelligenter sein als der Durchschnitt der Lesenden. Und wenn das so ist, gibt es immer noch viel Platz für clevere Rückmeldungen, Erweiterungen, Hinweise in den Kommentaren.

Ja – das Moderieren von Kommentaren erfordert Zeit und kostet Geld. Diese Kosten müssen aber in eine Perspektive gesetzt werden: Kommentare sind ein journalistisches Produkt. Ich besuche eine News-Seite, um Kommentare zu lesen; damit verdient sie Geld und erhält Aufmerksamkeit.

Meine Anregung:

- Warum nicht halb so viel Arbeit in Kommentare stecken wie in Artikel?

- Warum nicht der Leserin und dem Leser die Möglichkeit geben, Kommentare zu filtern? Z.B. ganz einfach die von Menschen oben zu sehen, deren Meinung man schätzt.

- Warum nicht Leserinnen und Leser für die Moderation einsetzen?