Im folgenden Artikel lege ich dar, wie ich Computerspiele im Deutschunterricht einsetze, stelle Methoden vor und begründe, weshalb mir das wichtig scheint. Das Projekt läuft weiter – es ist eine erste Reflexion einer neuen didaktischen Praxis. Deshalb freue ich mich wie immer über Feedback, Kritik und Anregungen.

Die Präsentation habe ich für ein Fachdidaktik-III-Modul an der Uni Zürich zu »Medienwechsel« vorbereitet.

Warum Computerspiele im Deutschunterricht?

In einen grundsätzlichen Aufsatz zu digitaler Literatur im Deutschunterricht habe ich folgende Argumente aufgenommen:

Es ist argumentativ nicht einzusehen, weshalb Verstehenskompetenzen an eine bestimme mediale Form gebunden werden sollen. »Sprache oder Literatur stehen nicht dichotomoisch zu den Medien, sie besitzen vielmehr selbst eine spezifische Medialität« – diese von Michael Staiger formulierte Einsicht wird in der Gestaltung des Deutschunterrichts immer wieder ausgeblendet.19 So verweisen auch fachdidaktische Plädoyers für die Berücksichtigung von digitalen Texten im Deutschunterricht an zentralen Stellen immer wieder auf die »Transferierbarkeit literarästhetischer Verstehensleistungen zwischen Computerspielen und literarischen Texten«.20 Games werden als Motivations- und Hilfsmittel für leseschwache Lernende gesehen, aber nicht als primäres Handlungsfeld des Deutschunterrichts. Das hat weniger mit den in den Curricula beschriebenen Kompetenzen als vielmehr mit der dort verankerten Perspektive auf die medialen Möglichkeiten im Deutschunterricht zu tun. Während gedruckte Texte das Problem einer »virtuellen Welt« offenbar nicht einer Reflexion zuführen können, scheinen digitale dazu in der Lage zu sein. Neuere Lehrwerke zur Deutschdidaktik stellen diese Perspektive aber zunehmend infrage und enthalten zumindest am Rande Ausführungen, die eine stärkere Einbindung digitaler Literatur erahnen lassen.21

Selbstverständlich ist der Deutschunterricht in Strukturen eingebunden, die sich nicht über fachdidaktische Einsichten verändern lassen: Bildungs- und Lehrpläne, Prüfungsformate, die Ausstattung von Lernräumen und andere Einschränkungen verunmöglichen die Arbeit mit digitaler Literatur und Computerspielen in vielen Unterrichtssituationen.

Grundsätzlich geht es bei der Arbeit mit Computerspielen um das, was Literarisches Lernen genannt wird. Waldt versteht literarisches Lernen als »Herausforderung durch ästhetisch-anspruchsvolle Literatur« – eine umfassende persönliche, intellektuelle und sprachliche Herausforderung, könnte man vielleicht ergänzen.

Dafür eignen sich Computerspiele hervorragend. Ihre narrativen Ebenen, der Einsatz von Bild, Sprache, Musik in Kombination mit der Immersion oder Interaktion der Spielenden stellt genau das dar, was mit Herausforderung im Sinne des Literarischen Lernens gemeint ist.

Mehr noch – wie das Zitat von Axel Krommer zeigt, nehmen sie eine Rezeptionsform auf, die Kinder und Jugendliche aus ihrem alltäglichen Umgang mit Medien sehr gut kennen. Dieser Umgang ist aber keineswegs unproblematisch. Die Redaktion der Games-Studies-Zeitschrift Paidia hat in einer Einleitung folgende Beobachtung festgehalten:

SpielerInnen werden Gewissensentscheidungen abverlangt, sie werden unter (Zeit-) Druck gesetzt, mit (moralischen) Dilemmata konfrontiert und bekommen zum Lohn für ihre Mühen eine bunte Palette unterschiedlicher Schrecken als Konsequenzen ihrer Entscheidung präsentiert.

Machen Spiele so noch Spaß? Oder gewinnen sie an Tiefe, weil sie plötzlich auch existentielle Probleme thematisieren und die SpielerIn auf ganz eigene Art involvieren?

Hier zeigt sich ein Reflexions- und Analysebedarf, eine Aufgabe für Medienkritik, die über die Forderung hinausgeht, mit Computerspiele müssten Jugendliche lernen, dass reale und fiktionale Welten zu unterscheiden seien (als Jugendliche das nicht von selber lernten).

Kurz: Computerspiele gehören über kurz oder lang in den Kanon für den Deutschunterricht, weil sie ästhetische und sprachliche Herausforderungen darstellen, die zum Aufbau literarischer und sprachlicher Kompetenzen einlädt.

Methoden: Wie bearbeitet man Computerspiele im Deutschunterricht?

Zunächst scheinen die technischen Hürden riesig, um im Unterricht mit Computerspielen arbeiten zu können. BYOD schafft hier Abhilfe: Es gibt für mobile Geräte eine ganz Reihe von Spielen, die sich für den Unterricht eigenen (mehr dazu unten). Die Lernenden verwenden also ihre Smartphones mit Kopfhörern, allenfalls Tablets oder Laptops.

Spiele müssen unter Umständen gekauft werden. Das Geld dafür entnimmt man den Quellen, mit denen man sonst Schulbücher kauft: Ein Computerspiel ist ein Lernmittel, das etwas kosten darf. Mit den verschiedenen Stores (App Store, Google Play, Steam) sind viele Spiele für unterschiedliche Plattformen verfügbar.

Ich arbeite mit folgenden Methoden (eine genauere Beschreibung eines konkreten Verfahrens findet sich hier), versuche hier aber zu erweitern:

- »playing out loud«

Jemand spielt vor der Klasse und kommentiert das eigene Spiel. - Let’s-Play-Videos

aktiv: eigene Videos herstellen

passiv: Let’s-Play-Videos ansehen und besprechen - »close reading« einzelner Szenen

entweder direkt spielen oder über Let’s-Play-Videos - Lektüreaufträge

a) »Spielen Sie eine Stunde.«

b) »Spielen Sie bis zu Checkpoint 3.« - Lektüretagebuch

Analog zu den etablierten deutschdidaktischen Verfahren - Medienwechsel

Vergleich von Spiel und Film, von Spiel und Text etc.

Generell lassen sich fast alle Methoden, die mit Ganzschriften eingesetzt werden, mit etwas Phantasie auf Computerspiele übertragen.

Die Auswahl der Spiele

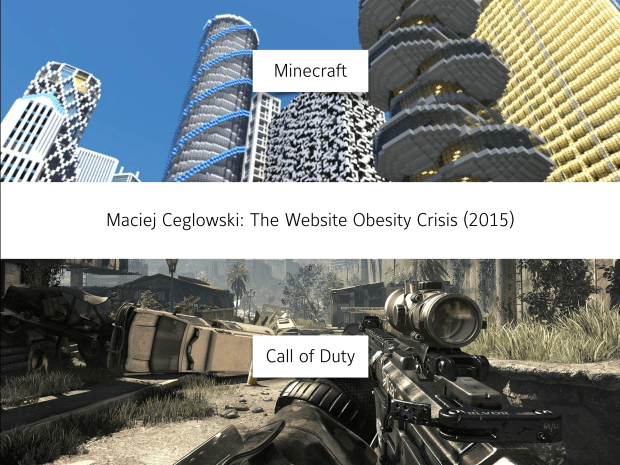

Die Spiele sollten an die Medienerfahrungen der Jugendlichen anschließbar sein, sie aber nicht wiederholen, sondern durch ästhetische Verfahren erweitern, die sie bislang noch nicht gekannt haben. Zudem sollte der Umfang des Spiels überschaubar sein.

Im Idealfall liegt das Spiel auf Deutsch vor oder ist sogar in Deutschland entwickelt worden. Solche Beispiele fehlen auf meiner Liste noch, ich werde aber im nächsten Jahr sicher ein solches Spiel mit einer meiner Klassen bearbeiten. Auch hier freue ich mich über Ideen oder Anregungen.

Aus diesen Gründen eigenen sich Autorenspiele, also Independent-Entwicklungen grundsätzlich gut für den Deutschunterricht. Sind die Spiele bereits etwas älter und auf Resonanz gestoßen, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit Let’s-Play-Videos bearbeitet sind und gut verfügbar sind.

Drei Beispiele

Konkrete Erfahrungen mit Spielen habe ich dokumentiert und verlinke hier auf die einzelnen Beiträge:

Wer das Buch lesen will,

Wer das Buch lesen will,