Mein Interview mit Philipp Loepfe bei Watson hat Christian Füller, einen profilierten Bildungsjournalisten, zu einer Kritik veranlasst: Wampfler, der Mahner, sei »ein kluger Analyst«, schreibt er, während ihn Wampfler der Medienpädagoge langweilt, weil er »abwiegelt, verkleinert und verharmlost«.

Füllers Wertung möchte ich nicht kommentieren, seine wichtige Analyse jedoch aufgreifen und erweitern. Beim Gespräch mit Philipp Loepfe ist mir dieser Wechsel zwischen Perspektiven auf aufgefallen. Spricht man über das Verhalten von Jugendlichen im Netz, dann kann man unterschiedliche Zugänge wählen:

- Historische Sichtweise:

Medienwandel löste in der Kulturgeschichte stets Verunsicherung aus, Widerstände, Kritik an denen, die neue Praktiken ausprobierten und alte infrage stellten. Das sagt alleine nichts über den Wert des Neuen aus – haben sich aber neue Arten des Umgangs mit Wissen und seiner Vermittlung durchgesetzt, haben es Menschen immer geschafft, damit ähnlich gute Resultate zu erzielen wie mit früheren Methoden. Ann M. Blair hat in ihrem Buch »Too Much to Know« beispielsweise gezeigt, dass die Einführung von gedruckten Büchern erst dann als eine Bereicherung verstanden wurde, als entsprechende Techniken erfunden waren, mit denen Bücher und ihre Sammlungen strukturierbar wurden. Rückblickend sehen wir den Buchdruck als Fortschritt an und blenden diesen Adaptionsprozess aus. - Ideale Sichtweise:

Es gibt Jugendliche und Schulklassen, die mit digitalen Werkzeugen hervorragende Resultate hervorbringen. Sie zeigen, welche Voraussetzungen nötig sind, damit das passieren kann – und loten das Potential neuer Werkzeuge aus. Zu zeigen, wie eine Fischerrute funktionieren könnte, um Fische zu fangen, mag in Bezug auf all die Fischexpeditionen, bei denen keine Fische gefangen wurden oder gar Unbeteiligte durch das ungeschickte Auswerfen von Haken verletzt wurden, verharmlosend klingen. Es zeigt aber letztlich, was möglich wäre. - Systematische Sichtweise:

Technologie ist kein isoliertes Phänomen, dessen Einfluss unabhängig von anderen Einflüssen untersucht werden könnte. Social Media verbreiten sich beispielsweise in einer Zeit, in der Arbeit flüssig wird und von Arbeitsplätzen und Arbeitskräften als Personen getrennt wird. Alle sollen von überallher etwas Arbeit leisten können – dafür brauchen sie entsprechende Tools. Nur innerhalb einer breiten Sichtweise auf Wissen, Kommunikation, Technologie und Gesellschaft kann eine Interpretation technischer Phänomene etwas leisten. - Normative Sichtweise:

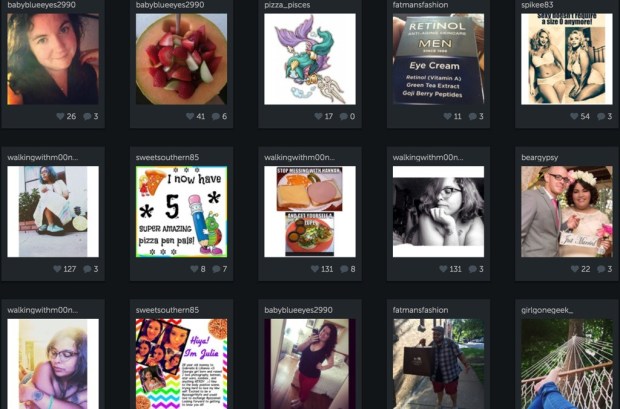

Vorstellungen einer gesunden, korrekten, wertvollen Entwicklung von Jugendlichen werden mit beobachteten Verhaltensweisen gemessen. Abweichungen werden kritisiert, Übereinstimmungen gelobt. - Deskriptive Sichtweise:

Hier wird einfach einmal beschrieben, was Jugendliche genau tun mit dem Netz. Wie nutzen sie es und was hat das auf sie für einen Einfluss? Dabei gibt es zwei Vorgehensweisen, die einander zwingend ergänzen müssen: Statistisch sauber ausgewertete Befragungen und gehaltvolle qualitative Untersuchungen. In meinem neuen Buch beschreibe ich das Vorgehen von Awan und Gauntlett, das ich für exemplarisch halte:Soziale Strukturen sind immer symbolisch mit Bedeutung aufgeladen. Konzepte wie Vertrauen, Zugehörigkeit oder Sympathie lassen sich nicht analytisch ergründen, sondern resultieren aus subjektiven Einschätzungen und Wahrnehmungen. Das führt zu gravierenden Problemen für quantitative Zugänge, welche zumeist mit Befragungen Erkenntnisse zu Fragestellungen gewinnen wollen, welche nur nuancierte Antworten zulassen, welche wiederum nicht mit einer Skala oder einer Statistik messbar sind.

Es ist deshalb zu begrüßen, dass auch qualitative Zugänge vorliegen. So haben beispielsweise Fatimah Awan und David Gauntlett mit 14- und 15-jährigen Jugendlichen einen kreativen Prozess durchgeführt: Nach einer Einfü rung ließen sie »Identitätskisten« herstellen, welche einen Innen- und einen Außenraum hatten, den die Jugendlichen mit Collagen beklebten. Sie sollten dabei an drei Dinge denken: »Ich«, »meine Welt«, »meine Medien«. Diese Boxen ließen sie von den Jugendlichen ohne ein bestimmtes Fragenraster präsentieren, so dass sie die Aspekte hervorheben konnten, die für sie von besonderer Bedeutung waren. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse bilden einen guten Ausgangspunkt für eine vertiefte Diskussion der Auswirkungen digitaler Medien, die anders als zu Beginn der Geschichte des Internets immer auch mit den eigenen sozialen Strukturen verbunden ist. (S. 84, Kapitel Beziehungen)

Diese Perspektiven geraten schnell durcheinander, wenn bestimmte Fragen gestellt werden. Nehmen wir als Beispiel die Suchtfrage: »Werden Jugendliche zunehmende abhängig von Social Media?«

Diese Perspektiven geraten schnell durcheinander, wenn bestimmte Fragen gestellt werden. Nehmen wir als Beispiel die Suchtfrage: »Werden Jugendliche zunehmende abhängig von Social Media?«

Dazu lässt sich unter (1.) sagen, dass der Suchtbegriff kulturgeschichtlich immer zur Abwertung von unerwünschten Verhaltensweisen verwendet worden ist, ohne dass dafür klare Kriterien vorgelegen haben. (2.) können Bedingungen notiert werden, unter denen Jugendliche nicht süchtig werden, (3.) festgestellt werden, dass Verhaltensweisen, die als Mediensucht erscheinen, oft sozial bestimmt werden – Jugendliche messen Freundschaften einen sehr hohen Stellenwert bei. (4.) kann kritisiert werden, dass das Suchtverhalten Ressourcen beansprucht, die für gehaltvollere Tätigkeiten genutzt werden sollten und (5.) gezeigt werden, dass je nach Messmethode zwischen 5 und 15 Prozent der Jugendlichen süchtig nach Social Media sind.

Wer eine differenzierte Betrachtung ermöglich will, kommt nicht umhin, die fünf Sichtweisen zu koppeln und immer wieder einen Spagat zu wagen. Dabei sind oft Einschätzungen nötig, die selbst bei gut informierten Expertinnen und Experten zu blinden Flecken führen. Es wäre naiv zu meinen, die Hirnforschung oder die empirische Sozialwissenschaft alleine könnten Antworten auf Fragen liefern, die einen hohen sozialen und symbolischen Gehalt haben.

Die Idee packte mich. Ich wollte mithelfen, sie umzusetzen, und schrieb ein paar Mails und führte ein paar Telefongespräche. Das tat auch Regula Stämpfli. So entstand das Projekt, das ich #wmfair nennen wollte – Regula Stämpfli mochte »Social Pay Per View« besser. Wir hatten vor WM-Start eine Homepage, eine Facebook-Seite, Flyer und eine SMS-Nummer, mit der man für Projekte von

Die Idee packte mich. Ich wollte mithelfen, sie umzusetzen, und schrieb ein paar Mails und führte ein paar Telefongespräche. Das tat auch Regula Stämpfli. So entstand das Projekt, das ich #wmfair nennen wollte – Regula Stämpfli mochte »Social Pay Per View« besser. Wir hatten vor WM-Start eine Homepage, eine Facebook-Seite, Flyer und eine SMS-Nummer, mit der man für Projekte von