Gestern wurde ich von Méline Sieber vom Regionaljournal Zürich Schaffhausen dazu befragt, was die Gründe dafür sind, dass im Netz eine unsägliche Kommentarkultur herrscht. Wüste Beschimpfungen und Drohungen sind an der Tagesordnung. Mitarbeitende von Newsportalen sind mit der Kommentarflut überfordert.

Es ist naheliegend, eine Verrohung der Sitten zu konstatieren. Schnell wird angeführt, früher, also zu Zeiten des Usenets oder des frühen Internets, habe eine »Netiquette« dafür gesorgt, dass Spielregeln eingehalten worden seien. Das Zerfallsnarrativ halte ich für irreführend (eigentlich immer – Zerfall entsteht nicht zufällig). Zielführender scheint es mir, vier Faktoren zu beschreiben, welche die Kommentarkultur beeinflussen. Dann wird deutlich, dass durchaus auch Interessen dahinter stecken, welche diesen Zustand mit finanziellen und politischen Mitteln herbeigeführt haben und für wünschenswert halten.

Das Phänomen bezeichne ich mit dem Begriff der »Meinungspornografie«. Wie jeder Vergleich ist auch dieser fehlerhaft, aber er zeigt drei Punkte auf, die mir relevant scheinen: Erstens macht gerade das Explizite die Faszination aus, die zweitens tabuisiert und versteckt wird. Drittens geht es um eine Inszenierung: Profis führen ein scheinbar natürliches Geschehen vor.  1. Faktor: Psychologie

1. Faktor: Psychologie

Aufmerksamkeit ist ein menschliches Bedürfnis. Mit Online-Kommentaren lassen sich spezifische Formen von Aufmerksamkeit generieren, gegenüber der schnell eine Toleranz aufgebaut wird: Wer darauf abfährt, braucht schneller härteren Stoff.

Dasselbe gilt für das Publikum: Es gewöhnt sich schnell an ein bestimmtes Level von Wut oder Aggression und ist fasziniert von Grenzüberschreitungen. Zivilisierte Gesellschaften wandeln Aggressionen in differenzierte Ersatzsysteme um: Die Kommentarschlacht ist eines davon. Es führt die mögliche Aggression und Wut vor, reduziert komplexe Probleme darauf.

Das funktioniert psychologisch auch deshalb, weil sich schnell Nischen bilden. Anders als am Mittagstisch sind alle in einer bestimmten Facebook-Gruppe gleicher Meinung. Um herauszuragen, braucht es extremere Positionen oder krassere Formulierungen. Und weil eine Reihe anderer bereits gezeigt hat, dass es akzeptabel ist, ausfällig zu werden, sind User bereit, einen Schritt weiterzugehen.

2. Faktor: Technologie

Social Media spielen sich heute auf Plattformen ab, hinter denen massive finanzielle Interessen stecken. Stark reduziert gibt es nur ein Ziel: User möglichst stark an Plattformen zu binden, deren Inhalte andere User erstellen. Meinungspornografie ist ein bewährtes Geschäftsmodell, das gezielt aufgebaut wird.

Dazu werden die Schwellen gesenkt. War das Usenet einer Elite vorbehalten, kann in Europa heute jede und jeder ins Netz. Und soll dort als identifizierbares Individuum agieren. Es bilden sich weniger geschlossene Interessensgruppen und Gemeinschaften, die bereit sind, einen Aufwand zu betreiben und eine konstruktive Diskussion zu ermöglichen. Diskussionen spielen sich auf scheinbar anonymen Plattformen ab, deren Vertreterinnen und Vertreter als Teil des Systems wahrgenommen werden, das nichts anderes zu tun hat, als die eigenen Interessen zu befriedigen.

Kurz: Social-Media-Anbieter agieren nicht neutral. Es entspricht ihrem Geschäftsmodell, intensive Diskussionen zuzulassen und Regeln kaum durchzusetzen. Ihre neoliberale Argumentation besagt, dass sich alle selbst vor Übergriffen schützen müssen.

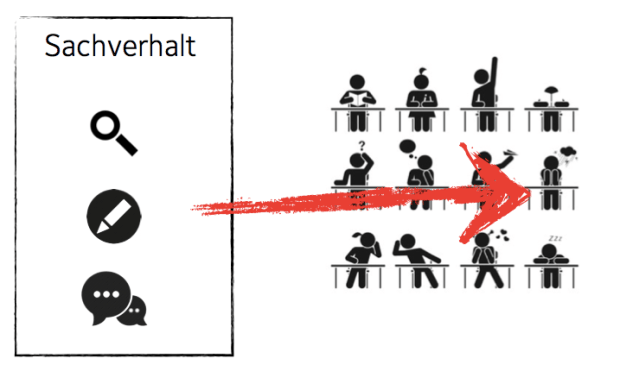

3. Faktor: Massenmedien

Immer wieder beklagen sich Newsportale über die Belastung durch die Kommentarflut. Gleichzeitig ist auch ihre Währung Aufmerksamkeit: Was zählt, sind Klicks. Artikel, zu denen sich heftige Diskussionen ergeben, generieren diese Klicks. Es wäre leicht, bei heiklen Inhalten die Kommentarfunktion gar nie zu öffnen oder ein technisches System einzuführen, bei dem eine konstruktive Community belohnt wird: Nur ihre Beiträge wären direkt sichtbar, die der Kommentartrolle verschwänden direkt nach »unten« oder »hinten«. Aber Kommentare sind bestes Boulevard: Sie ermöglichen Kampagnen. Heute werden während jeder großen Geschichte auch die Diskussionen dazu zum Thema.

Extreme Meinungen werden so belohnt. Noch immer ist die Erwähnung in Massenmedien ein klares Zeichen von Relevanz. Werden Kommentare abgedruckt oder zitiert, adelt sie das.

Kurz: Massenmedien wollen »Meinungspornografie«, weil sie ihnen Aufmerksamkeit, Klicks und damit auch Einnahmen bringt.

4. Faktor: Politik und Gesellschaft

Die Themen, die hochkochen, wurden schon lange von politischen Akteuren warm gehalten. Die KESB, die Islamisierung, Geschlechterrollen etc. stehen auf der politischen Agenda – teils, weil bestimmte Interessenvertreter damit Veränderungen herbeiführen wollen, teils, weil sie von anderen Themen ablenken wollen.

Geschickt taktierende Politikerinnen und Politiker äußern die entsprechenden Kommentare nicht selbst. Sie distanzieren sich gar: Aber es entspricht genau ihren Zielen, dass sie so geäußert werden.

Die Kommentare entsprechen einem gesellschaftlichen Bedürfnis, Komplexität reduzieren zu können. Die Morddrohung gegenüber einer Person ist die reduzierteste Form der Schuldzuschreibung und der Übergabe von Verantwortung. Die symbolische Auslöschung einer Person entspricht dem Bedürfnis nach monokausalen Erklärungen.

Verbindung und Vernetzung

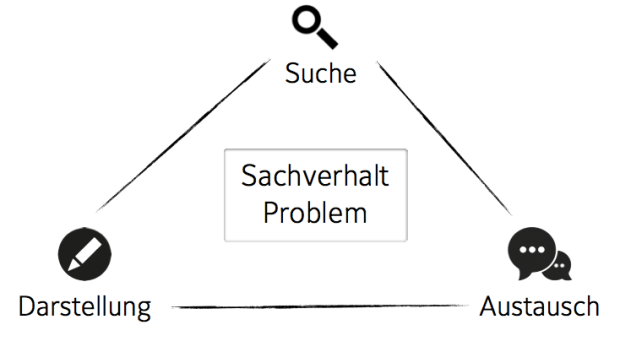

Die Faktoren lassen sich nie trennen. Politik schafft Rahmenbedingungen für Technologie und diese beeinflusst wiederum die Form der politischen Kommunikation – um nur ein Beispiel zu nennen.

Wer eine Verbesserung der Kommentarkultur anstrebt, muss alle vier Faktoren berücksichtigen. Es ist also naiv, wenn Newsportale denken, sie hätten die Möglichkeiten in der Hand, gesittete Diskussionen zu ermöglichen. Aber genauso naiv wäre es, wenn sich die Verantwortlichen einredeten, dass nur externe Faktoren zu diesem Zustand führen.