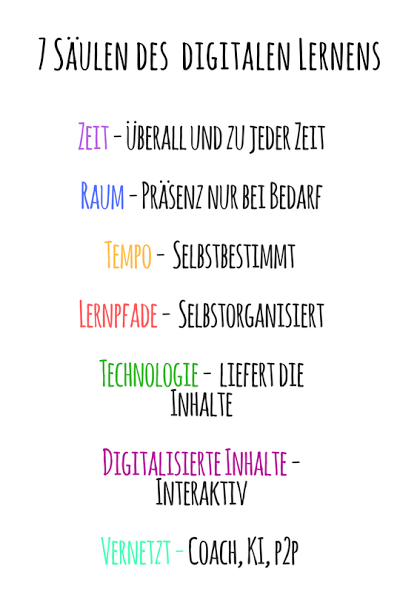

Kürzlich habe ich für ein Referat auf einer Folie zu Beginn die »7 Säulen des Digitalen Lernens« eingeblendet. Die Darstellung stammt aus dem neuen Buch von Angelica Laurencon und Anja C. Wagner und ist hier kommentiert.

Die Idee der Liste hat mich überzeugt: Es ging darum, zu zeigen, wie Lernprozesse unter den Bedingungen der Digitalisierung ablaufen. Daran kann man schulisches Lernen messen – warum z.B. werden Zeiten und Räume so stark reglementiert, wenn das doch gar nicht mehr nötig wäre?

Gleichwohl fand ich einige Formulierungen ungünstig: Angefangen beim Titel, wo das Adjektiv »digital« eine Abkürzung für den gesellschaftliche, medialen und wirtschaftlichen Kontext darstellt, bis zur Aussage, »Technologie« würde »Inhalte« liefern – mein Publikum stolpert über sowas, fragt nach, übt Kritik.

Deshalb habe ich die Inspiration aufgenommen und eine neue Version erstellt. Die aktuelle findet sich hier (kann unter CC BY 4.0 verwendet werden). (Unten ein paar Kommentare.)

- Als Titel habe ich den Vorschlag von Dejan Mihajlovic aufgegriffen, von spreche von »zeitgemäßem« Lernen. Bei Dejan heißt es dazu:

Zeitgemäße Bildung unterscheidet beim Lernen nicht zwischen einzelnen Fächern, Klassen, Schularten oder formaler und non-formaler Bildung. Das Web nimmt dabei eine bedeutende Funktion ein. Die Rolle des Lehrenden und Lernenden ist flexibel und kann wechseln. Zeitgemäße Bildung braucht Räume für Lernprozesse mit Trial and Error. Räume, um neue Konzepte zu entwickeln oder Projekte durchzuführen. Nur neue Prüfungsformate und Bewertungsansätze werden diese Räume ermöglichen. Zeitgemäße Bildung leitet eine Epoche der zweiten Aufklärung ein und strebt eine Mündigkeit an, die unsere Gesellschaft aus der Beobachterstellung befreit und zur Mitgestaltung des digitalen Wandels befähigt.

Hier zeigt sich schon: Meine Liste lässt vieles weg. Fehlerkultur, Prüfungsformate, flexible Rollen, informelles Lernen: All das fehlt oder wird nur angesprochen. Die Liste ist eine Anregung, sich Gedanken zu machen, keine differenzierte Position zum zeitgemäßen Lernen (diese findet sich bei Dejan).

- Die Icons sind aus einem Set, das mir gefällt. Sie lockern die Liste auf und nehmen meine Präsentationsstrategie auf, mit Bildern zu Zuhörerinnen und Zuhörern kleine Aufgaben zu stellen. Aber sie passen nicht alle gleich gut. Hier zeigt sich: Ich bin ein Amateur in diesem Bereich. Meine Mittel sind beschränkt. Wer die Idee aufgreifen und verbessern will: Es würde mich freuen.

- Ich habe meine Grafik zuerst in einem eher kleinen Lernnetzwerk geteilt und sehr gemischte Reaktionen erhalten – mein Eindruck war: Das war eine blöde Idee, diese drei Stunden hätte ich besser einsetzen können. Ein paar Tage später habe ich Folien gestaltet und gemerkt, dass ich diese Darstellung doch ganz gerne benutzen würde. Also habe ich sie noch einmal leicht überarbeitet und sie gestern auf Twitter geteilt – mit der Bitte um Kritik. Daraus sind viele Anregungen entstanden. Ich habe zwei Punkte ergänzt, Icons ausgetauscht und einige Formulierungen angepasst. Auch den Titel habe ich angepasst. Fazit:

(Mittlerweile habe ich schon wieder weitere leichte Veränderungen vorgenommen, die ich hier nicht alle dokumentieren werde. Eine Versionsgeschichte kann hilfreich sein:

Mir ist bewusst, dass das nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Wichtiges fehlt. Gewisse Begriffe sind unterschiedlich besetzt (besonders das Lernen in Projekten, was offenbar auf mehr Widerstand stößt, als ich erwartet hätte). Die Formulierungen sind viel zu knapp. Aber ich hoffe, mit meiner Arbeit lässt sich weiterarbeiten.