Update November 2018: Felix Schnitz hat einen Aufsatz zur Arbeit mit diesem Spiel publiziert.

Im Akzentfach »Die digitale Gesellschaft und ihre Medien« haben wir eine Einheit zu Games und Game Studies mit dem Spielen von The Stanley Parable (Galatic Cafe/Valve, 2013) begonnen. Kurz die technischen Voraussetzungen: Die Klasse arbeitet im BYOD-System und ist so mit Laptops ausgerüstet und wurde aufgefordert, das Spiel auf Steam zu kaufen. Das hat gut geklappt, mehr als zwei Drittel der Klasse konnte das Spiel auf ihrem eigenen Gerät spielen. Im Folgenden notiere ich nicht didaktische Überlegungen, sondern stelle die Idee hinter dem Spiel kurz vor.

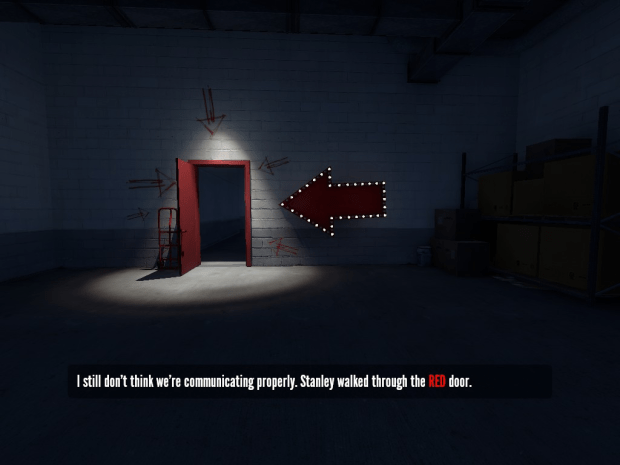

Stanley ist der Avatar, den die Spielerin oder der Spieler steuert. Er beginnt das Spiel an seinem Schreibtisch, wo er bemerkt, dass er sich anscheinend alleine in einem großen Bürogebäude aufhält – alle seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind verschwunden. Ganz alleine ist er aber nicht: Eine Stimme erzählt nämlich seine Geschichte. Eine Geschichte, die schnell zu einer Vorgabe wird: Stanley soll an einer Verzweigung durch die linke, nicht die rechte Tür gehen.

Die Spielenden sind vor eine Wahl gestellt: Folgen sie der Erzählung und damit den Vorgaben – oder tun sie das nicht? Schnell wird deutlich, dass die Linearität des Spiels problemlos aufgebrochen werden kann (vgl. dazu die Arbeit von Peric, der das Spiel mit Texten von Max Frisch vergleicht): Anders als Spiele mit der Mechanik eines Ego-Shooters führt jede Entscheidung zu einem unterschiedlichen Ausgang des Spiels (The Stanley Parable ist kein Shooter, basiert aber auf der Source Engine, die für Half Life 2 entwickelt wurde). Die Entscheidungen sind also nicht narrative Kniffe, sondern haben gewissermaßen echte Konsequenzen. Oder auch nicht: An der Situation, dass Stanley in einer öden Arbeitswelt gefangen ist, in der seine Gefühle und seine Handlungen keine Rolle spielen, ändern sie nämlich nichts. Er kann zwar gegen Vorgaben verstoßen, aber er bleibt so im Spiel drin. Die einzige wirkliche Entscheidung ist es, das Spiel abzubrechen, vom Computer aufzustehen – aber nicht im Spiel, sondern im »Real Life«. (Oder eben weiterzuspielen.)

Was Wreden [der Autor des Spiel, pw] offenlegt, ist, dass es wenig Sinn ergibt, einem fast schon pathologischen Bedürfnis nach Achievements nachzujagen. Dies ist aber keineswegs gleichzusetzen mit einer Abwesenheit von Subjektivität, es soll das Subjekt vielmehr dazu anregen, kritisch mit seinen Handlungen und seiner Umwelt umzugehen. Das Spielziel, insofern The Stanley Parable denn eines hat, besteht nicht darin, einem unterdrückenden System zu entfliehen, indem man es abschaltet und dann in eine technikfreie Welt tritt, es besteht darin, sich selbst vom Druck des Systems zu befreien, indem man die Strukturen hinterfragt und nicht nur jene Handlungsoptionen in Betracht zieht, die andere einem aufzeigen.

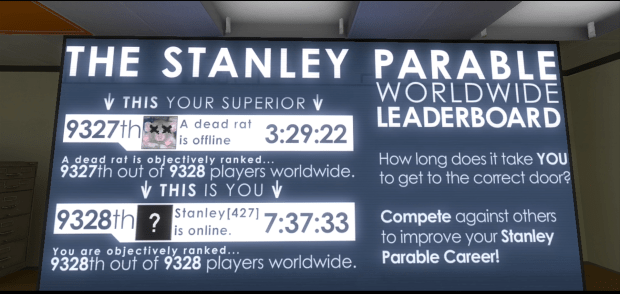

Diese Bemerkung von Kai Matuszkiewicz verweist auf einen wesentlichen Aspekt der Spielerfahrungen: Die unten stehende High-Score-Liste ist nichts als ein Scherz – die Spielerin und der Spieler können im Spiel nichts erreichen, sie können nur verschiedene Enden entdecken und seine Absurdität erkunden.

Entsprechend verweist das Spiel auf der Ebenen: Die Parabel von Stanley bezieht sich auf das Spielen von Computerspielen und das Verhalten von Spielerinnen und Spielern, auf die Arbeitswelt, in der Menschen Anweisungen ausführen (oder nicht) und sich in derselben Situation befinden wie Stanley – und letztlich auch auf das Leben. Die Entscheidungen, die sich im Spiel sehr echt anfühlen, führen zu Stanleys Tod – und verweisen so auf die fehlende Außenseite der Systeme Spiel, Arbeit und Leben: Wie auch immer wir uns darin entscheiden, wir verlassen sie nicht, sondern wählen nur Alternativen innerhalb derselben Bedingungen. Verweist Matuszkiewicz auf das kritische Potential des Spiels, dann lässt sich fragen, was letztlich die Botschaft wäre: »Strukturen zu hinterfragen« ist nur dann möglich, wenn die Strukturen eine Außenseite hätten, wenn echte Alternativen vorhanden wären.

Für mich führt das Spiel zurück zu Camus‘ Sisyphus: Es fordert uns auf, die Absurdität zu bejahen. Nicht aufhören zu spielen, zu arbeiten, zu leben – sondern die Absurdität anzunehmen, ihr mit Humor und Vergnügen zu begegnen. Die Kunst wäre, The Stanley Parable als Spiel zu genießen. Es ist ein kleiner und ein großer Test: »Wann verhalte ich mich konform?«, ist die kleine Frage, »Wie verhalte ich mich der Absuridtät gegenüber?« die große.

Bei Camus heißt es im berühmten Schlussabschnitt:

Darin besteht die verborgene Freude des Sisyphos. Sein Schicksal gehört ihm. Sein Fels ist seine Sache. […] Der absurde Mensch sagt ja, und seine Anstrengung hört nicht mehr auf. Wenn es ein persönliches Geschick gibt, dann gibt es kein übergeordnetes Schicksal oder zumindest nur eines, das er unheilvoll und verachtenswert findet. Darüber hinaus weiß er sich als Herr seiner Tage. In diesem besonderen Augenblick, in dem der Mensch sich seinem Leben zuwendet, betrachtet Sisyphos, der zu seinem Stein zurückkehrt, die Reihe unzusammenhängender Handlungen, die sein Schicksal werden, als von ihm geschaffen, vereint unter dem Blick seiner Erinnerung und bald besiegelt durch den Tod. […] Dieses Universum, das nun keinen Herrn mehr kennt, kommt ihm weder unfruchtbar noch wertlos vor. […] Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen.