Gestern führte ich eine Diskussion mit Lisa Rosa. Sie entzündete sich an ihrer Klage, das Lesen im Netz sei bevormundend und didaktisiert: Schon nur die Zeitangaben, wie lange die Lektüre eines Textes dauern könnte, zeige an, dass den Lesenden nicht zugetraut wird, ausführliche und differenzierte Argumentationen zu bewältigen. Alles werde im Netz in verdaubare Texte »runtergebrochen«. Das ideale Lesen erfolge, so Rosa, in einem Sachbuch, das große Kontexte aufreiße – etwa in Rifkins »Die empathische Zivilisation«.

Ich nahm die Gegenposition ein: Ich lasse mich im Netz nicht bevormunden. Meine Lektüre ist emanzipiert: Fasst jemand eine Studie zusammen, greife ich direkt auf die Studie zu und lese das Original. Verwendet jemand einen Begriff, interessiert mich seine Geschichte und ich gehe ihr im Netz nach. Texte, für deren Lektüre 8 Minuten veranschlagt sind, können mich so zwei Stunden beanspruchen. Oder 10 Sekunden, wenn ich abspringe.

(Eine kleine Zwischenbemerkung: Für diese Form des Lesens im Netz braucht es zwei Voraussetzungen – viel Übung und Zugang zu den abgesperrten Teilen des Netzes. Ich kann mit Uni-VPNs und anderen Zugängen zu Textarchiven fast alles im Original lesen. Das ist aber ein Privileg, was mir bewusst ist.)

Was bedeuten diese hier nur umrissenen Veränderungen im Leseprozess für die Bildung? In einem Essay für Forschung & Lehre hat der Medienkulturhistoriker Heiko Christians folgende Feststellung gemacht:

Die von Bildungsprozessen erhofften mentalen Effekte werden immer noch in den Kategorien einer am Buchformat ausgerichteten Lektürepraxis gedacht und formuliert: Identität, Kontinuität, Stabilität, Integrität oder Ganzheit sind längst zu gesellschaftlichen Werten und psychologischen Kernparametern aufgestiegene Effekte einer täglich unwahrscheinlicher werdenden Lektüreform.

Unterhaltung, so seine Kernthese, sei heute durch die Abkehr von einer Buch- und Romankultur keine »konstruktive, impulsgebende Umgebung mehr für die Bildung«. Das Subjekt, sich mit Romanen unterhält, ist auch das Subjekt, das in humanistischen Bildungsprozessen gebildet wird.

Aber was ist mit den Netflix-Subjekten, den Steam-Subjekten, den Youtube-Subjekten? Christians‘ Kritik: Wir wissen noch nicht genau, was diese Medien mit den Menschen machen, die sie nutzen – haben aber immer noch dasselbe Bildungsideal einer integren und integralen Persönlichkeit. Bildung muss Unterhaltungsmedien so einbinden, dass sie weder »rein verbrauchend« noch »distanzlos vereinnahmen«. Doch verbrauchend und vereinnahmend wirken Netflix, Steam-Games und Youtube. Mehr noch: Die dort erworbene Aufmerksamkeitsstruktur überträgt sich auf Bildungssettings.

Diesen Problemaufriss verwendet Christians dafür, Werbung für seine Forschung zu machen:

[Das] Bildungsprogramm müsste verhindern, dass an die Stelle einer ‚bildenden‘ Praxis des Lesens und Schreibens die pauschale Hoffnung auf eine Technisierung und Dynamisierung der Umgebung und den pfingstlichen Ausbruch eines ‚kritischen Bewusstseins‘ tritt. Es müsste verhindern, dass zwar die Parole ‚Schulen ans (immer noch schnellere) Netz‘ ausgegeben wird, aber keinerlei Wissen mehr über diejenigen Kulturtechniken erarbeitet und vermittelt wird, die gerade durch eine verhältnismäßige Verlangsamung den wunderbaren Eifer der Jüngeren in die langfristig Halt gebende Form der Persönlichkeit verwandeln halfen.

Gerne möchte ich einen anderen Zugang zur Frage finden: Das Problem besteht also darin, dass Menschen in Bildungsprozessen heute eine Mediensozialisation erleben, die sie zu anderen Subjekten macht, als die humanistische Bildung vorsieht. Ihre Aufmerksamkeit verändert sich, sie sind nicht an Bücher gewöhnt, die Textstellen in größeren Kontexten zusammenhalten, sondern klicken sich durchs Netz.

Damit komme ich zu meiner Vorstellung von »emanzipierten Lesen« im Netz zurück. zur Seite stellen kann man ihr eine Idee, die Lisa Rosa in ihrem Vortrag formuliert hat: Angehende Lehrpersonen, aber nicht nur sie, sollten doch auf einem Blog ihr eigenes Buch schreiben. Durch das Formulieren längerer Zusammenhänge lernt man kritisch denken; das schriftlich formulierte Denken wird differenzierter und komplexer.

Tritt man für diese Medienformen ein, kann man von kulturpessimistischen Sichtweisen abrücken, wie sie bei Christians gegen seine Absicht halt doch zu finden sind. Es wird dann erahnbar, dass im Netz neue Werte auftauchen, diese aber eine ernstzunehmende Alternative zu denen der Buchkultur darstellen: Neben Identität, Kontinuität und Ganzheit treten vielleicht Empathie, Kollaboration, persönliche Entwicklung, Offenheit.

Mit neuen Medienformen entstehen neue Subjekte. Diese brauchen neue Formen von Bildung. Damit ist keine Wertung verbunden. Das von Christians umrissene Problem besteht tatsächlich: Aber es markiert eine Ungleichzeitigkeit – die Unterhaltungsmedien ändern sich einfach schneller als die Bildungsangebote. Aber das ist kein Grund, an den Bildungsangeboten so festzuhalten.

Abschließend eine Anekdote, welche dieses Nebeneinander zeigt: An einer Tagung habe ich kürzlich meine Übersicht zum »zeitgemäßen Lernen« vorgestellt. Im Anschluss daran fand ein Gespräch in einer Fachgruppe von Deutschlehrpersonen statt. Eine Lehrerin hat mich scharf kritisiert und gesagt, wenn ich von Austausch und Kommunikation rede, könne sie damit nichts anfangen: Sie vertiefe sich isoliert in einen Text, lasse ihn wirken und schreibe dann etwas dazu – und zwar ohne Einfluss von außen, einfach aus sich selbst heraus. Diese Deutschlehrerin verkörpert ein Ideal der Buchkultur. Heute steht sie aber neben mir, der diesen Text nur schreiben kann, weil ich gestern einen Nachmittag lang mit Menschen gesprochen habe und im Netz viele Texte gelesen und darüber diskutiert habe.

* * *

* * *

Zusatz, 25. Juni:

Maik Riecken hat mir diesen Kommentar zugeschickt:

Da es mir nicht gelingt, auf deinem Blog zu kommentieren: Du nimmst einen Impuls auf, der sich kritisch mit Entwicklungen im Netz auseinandersetzt. Du stellst deine Kultur im Umgang damit dagegen und entwickelst daraus ein überzeugendes didaktisches Szenario. (Furchtbar – klingt wie aus einem Abiturgutachten entsprungen) Das ist ein Muster, dass ich sehr häufig in deinen Argumentationsgängen zu sehen glaube. Du kannst so agieren, weil du dich in einer privilegierten Position befindest (was du selbst schreibst) und du kannst so agieren, weil du einen hohen Bildungsgrad erreicht hast. Damit sind für mich auch die Voraussetzungen für dein resultierendes didaktisches Modell bzw. dessen Erfolg genannt. Das Modell bewegt sich nicht kontextlos, sondern steht in einem kulturellen Raum, in dem diese Voraussetzungen eben nicht vollständig in der Breite erfüllt sind. In der Breite des digitalen Lesens sind diese Ansprüche unwirksam bzw. schlicht nicht gegeben, sondern eben auch technologische Entwicklungen dafür verantwortlich, dass sich bestimmte – aus meiner, deiner und Lisas Sicht nicht wünschenswerte – Muster festigen können -– relativ simpel, aber auch massentauglich bringt es Schlecky Silberstein in „Das Internet muss weg“ auf den Punkt. Daher haftet für mich vielen deiner Gedanken etwas Utopisches, kaum Realistisches an, weil es eben auf anderer Ebene vor allem technologische Entwicklungen gibt, die dem entgegenstehen und einen immensen Impact auf kulturelle Entwicklungen besitzen. So verstehe ich Lisa. Deine Modelle bewegen sich prinzipiell konform zu diesem sich entwickelnden, technologischen Umfeld, sie sind prinzipiell innerhalb diese Sphäre realisierbar (wenn man die Domestikationsfähigkeit der dahinterstehenden Technologien negiert, z.B. im Bereich des addictive design – wunderhübsche Kombi aus Technologien und ihrer intendierten Wirkung).

Dein Muster auf diese Form der Kritik zu reagieren, ist oft der mehr oder weniger latente Vorwurf des Kulturpessimismus. Das greift für mich zu kurz. Mir ginge es neben didaktischen Modellen, die sich innerhalb des sich gerade entwickelnden digitalen Umfeldes bewegen, auch darum, die Mechanismen „beyond surface“ in einen kulturellen Kontext zu stellen (was Lisas Ausgangspunkt war – Dagstuhl: „Was macht das? – Wie wirkt das?“). Das geht auf Ebene der Anwendung allein eher gar nicht. Auf den konkreten Fall bezogen eben nicht nur: „Wie geht das besser? Wie kann ich produktiv nutzen? Wie kann ich sinnvoll digital lesen (bzw. du meinst ja eher ’schreiben‘) ?“, sondern auch „Was passiert da? Welchen Effekt hat das? Warum ist es also überhaupt SINNvoll, es anders zu machen?“ („Sinn“ kann natürlich auch durch z.B. Kollaboration erreicht werden, die aber im schulischen Kontext immer auch organisiert sein will und nicht „aus sich heraus“ entsteht).

Darauf möchte ich reagieren – indem ich mich zunächst für den differenzierten Kommentar bedanke und mich für die technischen Schwierigkeiten entschuldige.

»Was passiert da?« Diese Frage scheint mir sehr sinnvoll zu sein. Sie ist auch nicht das, was ich mit Kulturpessimismus meine. Beantwortet man diese Frage differenziert, z.B. auf das Lesen bezogen, dann sieht man, dass Kinder und Jugendliche heute vielfältige Formen von Texten lesen, zu denen ich auch filmische und spielerische Formen des Erzählens dazuzähle. Sie lesen anders als Kinder vor 30 Jahren gelesen haben. Ihre Aufmerksamkeitsstruktur verändert sich.

Was Christians argumentativ macht, ist Folgendes: Er sagt, diese Andersartigkeit verhindere es, dass das Bildungssystem seine Aufgaben wahrnehmen könne, es müsse deshalb als Korrektiv funktionieren. Das ist dann eine normative Setzung.

Da halte ich dagegen, indem ich Praktiken vorstelle, die diese Andersartigkeit als Stärke erscheinen lassen.

Aus dem Kommentar von Maik höre ich nun eine Mahnung zu Vorsicht heraus: Wer jede Veränderung so begleitet, dass er (oder sie) darin auch mündige Strategien entdeckt, schwächt den politischen Widerstand dagegen. Es wird schwierig zu sagen: »Das wirkt nicht so, wie wir es wollen«, wenn es Stimmen wie meine gibt, die sagen: »Doch, ich will das so.« Zumal diese Stimmen häufig von Privilegierten kommen, die damit möglicherweise verdecken, was alle Nicht-Privilegierten erleiden. Also so wie beim Kapitalismus, wo das Loblied die mit dem System erzielten Fortschritte selten in den Rohstoffminen, aber häufig in den Gourmetrestaurants angestimmt wird.

Mein Argument gegen diesen Vorwurf ist Folgendes: Wir müssen drei Ebenen unterscheiden: Eine wissenschaftliche, eine individuelle und eine politisch-gesellschaftliche Ebene unterscheiden. Nehmen wir »addictive design«:

- Auf der wissenschaftlichen Ebene können wir darüber streiten, ob »addiction« der richtige Begriff dafür ist, ob sich Anreize an Aufmerksamkeit bei digitalen Medien wirklich von Effekten bei anderen Erzählformen unterscheiden etc., wir können das Design beschreiben, statistisch untersuchen…

- Auf der individuellen Ebene gibt es diese Apps und Spiele und Serien. Wir können uns dazu verhalten. Nein: Wir müssen uns dazu verhalten.

- Auf der politisch-gesellschaftlichen Ebene können wir daran etwas ändern, mit Verboten, Kampagnen, negativen Anreizen etc.

Aus meiner Sicht ist die Aufgabe in erzieherischen Kontexten die zweite. Und es ist ein Fehlschluss, sie mit der dritten zu verwechseln: Viele engagierte Lehrpersonen wollen über die Schule und moralische Appelle Probleme lösen, die sich auf einer ganzen anderen Ebene stellen. Das klassische Beispiel ist der Datenschutz: Sie halten Jugendlichen Vorträge darüber, wie sie ihre Daten schützen sollen, und denken, dass sie so auf einer individuellen Ebene ein politisches Problem lösen können. Das geht aus meiner Sicht nicht.

Und Kulturpessimismus bricht dann ein, wenn ich nicht nach Wegen suche, mit den kulturellen Gegebenheiten produktiv umzugehen, sondern ihre Wirkungen beklage.

Nun ist das kein Gespräch mehr, sondern eine lange Reaktion auf den Kommentar von Maik. Deshalb mein Wunsch an ihn: Bei Interesse würde ich gerne seine Replik hier noch einmal publizieren und ihm auch das letzte Wort überlassen.

* * *

* * *

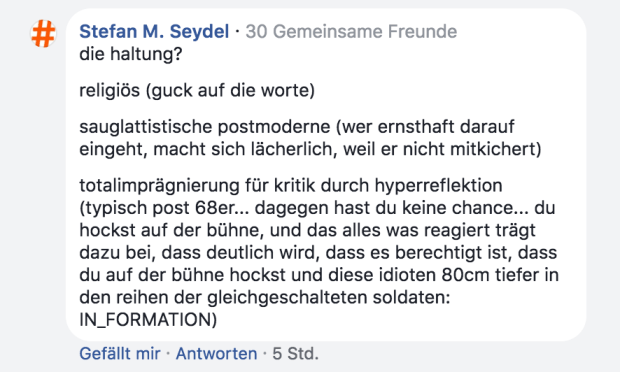

Zwei Tendenzen versammelten mehrere Anwesende hinter sich: Beiträge zu ignorieren oder zu filtern, die Nonsens enthalten. Oder direkte Gespräche mit anderen Personen zu suchen, ihnen beim Bier oder am Telefon zu erklären, weshalb man eine kritische Haltung einnimmt und ihre Perspektive zu hören.

Zwei Tendenzen versammelten mehrere Anwesende hinter sich: Beiträge zu ignorieren oder zu filtern, die Nonsens enthalten. Oder direkte Gespräche mit anderen Personen zu suchen, ihnen beim Bier oder am Telefon zu erklären, weshalb man eine kritische Haltung einnimmt und ihre Perspektive zu hören.