Nein, iOS 9 habe ich auf meinem Gerät noch nicht installiert. Gleichwohl lenkt es die Gedanken wieder einmal auf das Thema der AdBlocker, die auch bei mir seit Jahren dazu führen, dass Webseiten schneller laden und schöner aussehen.

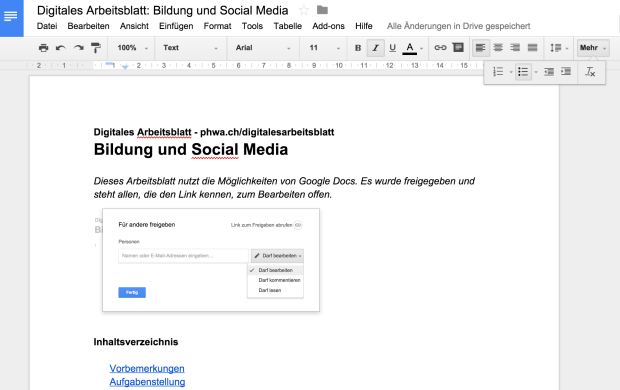

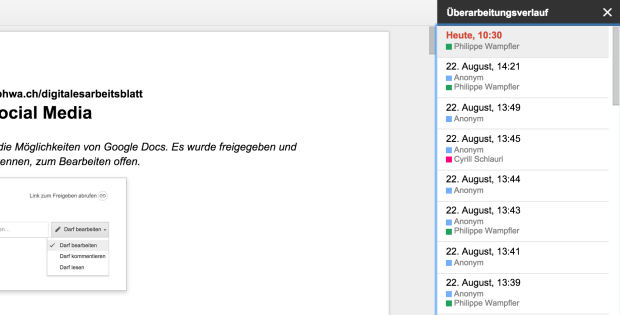

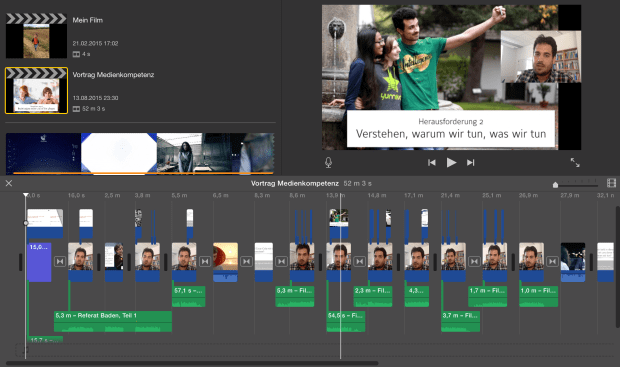

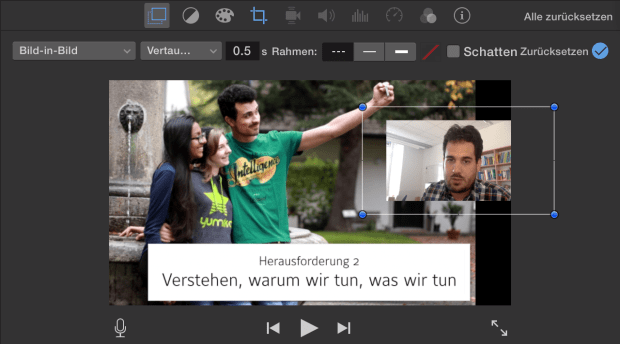

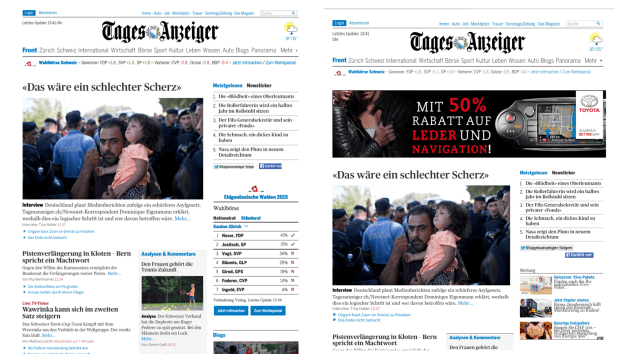

Ein Beispiel – links meine Ansicht von tagi.ch in Chrome mit AdBlockern, rechts die Safari-Ansicht ohne.

Neu macht Apple die AdBlock-Erfahrung auch auf mobilen Geräten verfügbar – für Android gibt es solche Tools schon länger.

Die Entscheidung, AdBlocker einzusetzen, ist aus einer Konsumentensicht einfach: Anzeigen sind unangenehm und stören die Informationsverarbeitung. Sie wegzufiltern führt zu weniger Ablenkung und einer besseren Erfahrung im Umgang mit Informationen.

Diese Argumente kann man noch stärken, indem man generell jedem Menschen ein Recht auf die Steuerung der Wahrnehmung zuschreibt. Oder darauf hinweist, dass ein Geschäftsmodell letztlich nicht selbstverständlich ist und neue gesellschaftliche und technologische Bedingungen andere wirtschaftliche Möglichkeiten hervorbringen.

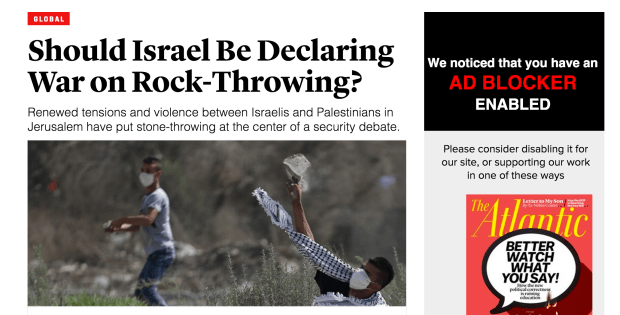

Aus der Perspektive des Journalismus stellt sich die Frage, ob AdBlocker nicht schlicht die Abmachung verletzen, dass Inhalte zwar gratis verfügbar sind, aber durch Werbung finanziert werden. Warum sollten User verhindern wollen, dass die Redaktionen ein Einkommen erzielen können?

Auch dieses Argument lässt sich verfeinern: Die Weigerung, sich Anzeigen einblenden zu lassen, bedeutet letztlich, dass Redaktionen technische Lösungen finden müssen, um Anzeigen so clever mit ihrem Angebot zu vermischen, dass ein Filtern schwierig oder unmöglich wird. Unbeholfene Vorgehensweisen wie die der Washington Post, welche User mit AdBlocker zu einer Newsletter-Anmeldung zwingt, oder flehende Bitten, den AdBlocker doch für die eigene Seite auszuschalten, wie sie The Atlantic vorbringt, werden bald von einer Flut von Native Ads und anderen Experimenten abgelöst.

Davon werden enorme Ressourcen verschlungen: Die ohnehin dünn besetzten Redaktionen werden sich nicht um eine Vermittlung der Realität bemühen, sondern nach Ideen suchen, wie sie diese finanzieren können. Der etablierte Weg, diese wichtige Arbeit durch Anzeigen zu bezahlen, wäre aus dieser Sicht vernünftiger. Leiden werden letztlich die kleinen und technikfernen Akteure: Apple, Google und Facebook werden Wege finden, Anzeigen anzuzeigen und mit Daten Geld zu verdienen. Zeitungsredaktionen wahrscheinlich nicht.

Letztlich findet die Entscheidung aber nicht auf dieser theoretischen Ebene statt. AdBlocking findet im Alltag graduell statt: Wir gehen bei Fernsehwerbung auf die Toilette, überblättern die ersten fünf Seiten von Magazinen und lesen was auf dem Smartphone, statt Plakate zu rezipieren. Und doch wirkt Werbung. So sollte es wohl auch im Netz sein: Was zu laut und zu lang ist, darf ausgeblendet werden – alles andere hat eine Funktion und nützt wohl mehr, als dass es schadet. Die radikalen Positionen bringen uns nicht weiter – also die hämische Freude über die Möglichkeit des Filterns und die »Disruption« des Journalismus‘ wie absolute moralische Appelle an die Verantwortung von Leserinnen und Lesern.

Ich persönlich arbeite mit Whitelists und füge Ausnahmen für die Webseiten hinzu, bei denen die Anzeigen erträglich sind.

Wie immer findet @swiftonsecurity den humorvollen Zugang zum Thema:

https://twitter.com/swiftonsecurity/status/644661178220703744