Zusatz September 2017: Dieser Beitrag ist in überarbeiteter Form auch als Artikel erschienen. Eine Kopie findet sich hier.

Zusatz Juni 2018: Bei einer Tagung ist mir das bewusst geworden:

Wer Kahoot im Unterricht einsetzt, spürt sofort: Das wirkt. Das Tool präsentiert Lernenden eine Abfolge von Multiple-Choice-Fragen und einen Countdown. Zur passenden Musik müssen sie nun möglichst schnell eine richtige Antwort antippen – auf ihren digitalen Geräten (geht mit Smartphone, Tablets oder Laptops).

Die Klassen sind hochkonzentriert und mit Eifer dabei. Zwischenstände werden oft laut kommentiert, auch die Schlussresultate lösen einiges aus. Direkt im Anschluss ist ein Feedback möglich, viele Klassen wünschen dann direkt, bald wieder zu kahooten.

Ich beschreibe dieses Erlebnis als »Sog«, als »Kahoot-Sog«. Er kann auch mit anderen Tools wie Socrative erreicht werden, aber bei Kahoot ist die Gamifizierung des Lernens, also das Gestalten von Lernprozessen als Spiel, am deutlichsten erkennbar.

So verlockend der Sog als Methode im Repertoire ist, so verdächtig kommt er mir aber aus didaktischer Perspektive vor. Das hat vier Gründe:

- Das Tool manipuliert die Lernenden. Es gibt vor, objektiv Punkte für Leistungen zu verteilen, einen Prozess durchzuführen, der ein Wettbewerb darstellt.

- Der Zeitdruck verhindert kritische Reflexion der Fragen, der Antworten oder der Methoden. »Ich muss schnell die richtige Antwort drücken, um bestehen zu können« – das ist nicht eine Haltung, die ich pädagogisch verantworten kann.

- Wird Lernen und Wissen als Quiz dargestellt – als gäbe es einfache Fragen mit einfachen Antworten. Richtiger wäre es, von komplexen Problemen zu sprechen, die im Lernprozess gelöst werden.

- Ist es die Lehrkraft, die Fragen stellt – und die Lernenden, die darauf antworten.

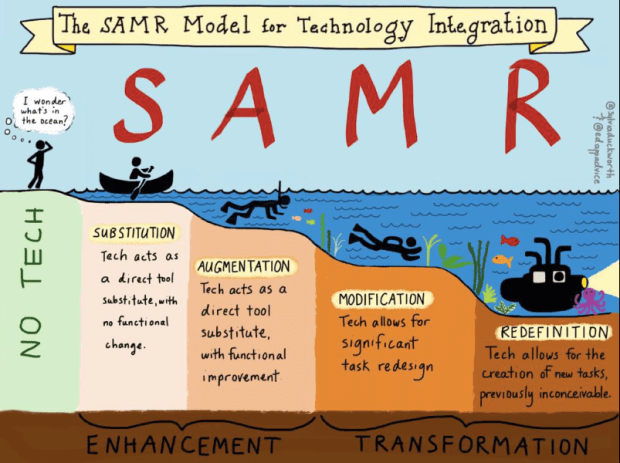

Diese Quizifierung des Lernens ist in der Analyse von Lisa Rosa (Prezi) ein Rückschritt, indem sie herkömmlichen Unterricht mit seinem starken Fokus auf der lehrer*innenzentrierten Planung von 45-Minuten-Einheiten und passiven Lernenden in einen digitalen Rahmen überträgt.

Dieser Beitrag ist kein Plädoyer gegen Kahoot – der Sog darf, kritisch reflektiert, durchaus im Unterricht vorkommen. Aber Kahoot – auch in den speziellen Spielarten wie in der unten dargestellten Spielart der »Blind Kahooting« – löst nicht das Versprechen digitaler Bildung ein: Das Versprechen, dass Lernende mit digitalen Hilfsmittel selbstorientiert und kooperativ Probleme bearbeiten und dafür auf verschiedene Quellen zugreifen, Material bearbeiten und kombinieren und anderen Lernenden ihre Resultate wieder zur Verfügung stellen.

Oder anders formuliert: Kahoot besteht den Maschinen-Test nicht. Aufgaben, bei denen Maschinen besser performen als Menschen, haben einen sehr beschränkten didaktischen Wert – weil die so erworbenen Kompetenzen die Grundlage von Tätigkeiten sind, die in absehbarer Zeit nur noch Maschinen erledigen werden.