Vor einem Jahr habe ich mich intensiv damit beschäftigt, wie digitale Kommunikation Aufmerksamkeit beeinflusst. Meine zentralen Einsichten waren, dass Angebote im Netz viele Anreize für unsere Aufmerksamkeit schaffen. Diese Anreize sind an Verfahren der Glücksspielindustrie angelehnt, die uns ständig suggerieren, es gebe etwas zu erleben, obwohl wir uns nur von Video zu Video durchs Netz klicken. Empty-Fridge-Syndrome: Wir öffnen den Kühlschrank immer wieder, auch wenn wir wissen, wie leer er ist. Diese Aufmerksamkeitsstrukturen prägen wir uns ein, wir gewöhnen uns daran: Und übertragen die damit verbundenen Erwartungen auf andere Settings. Schule und Romane sind im Vergleich mit Games und Netflix langweilig, weil sie nicht dieselben Anreize für unsere Aufmerksamkeit schaffen (können).

Das Konzept von »deep work«, das Cal Newport 2017 in einem Buch entwickelt hat, hilft dabei, den Fallen der Aufmerksamkeitsökonomie zu entgehen. Newport bezeichnet mit »deep work« die Fähigkeit, sich ohne Ablenkung auf eine anspruchsvolle Aufgabe zu konzentrieren. Das klingt ähnlich wie Konzentration, welche jedoch häufig unabhängig von der Komplexität einer Aufgabe verstanden wird. Für einfache Routineaufgabe verwendet Newport den Begriff »shallow work«.

Um zufrieden arbeiten zu können, fordert der Autor bewusste Phasen von »deep work« und eine Effizienzsteigerung bei »shallow work«. Das ist nachvollziehbar: Arbeitstage, an denen wir versucht haben, uns anspruchsvollen Aufgaben zuzuwenden, aber stundenlang oberflächliche Leistungen erbracht haben, sind belastend und unbefriedigend. Newport bietet vier Tipps an:

- »deep work« planen und im Kalender eintragen, sich dafür Zeit nehmen und sich nicht wünschen, dass man bald einmal viel Zeit hat, um »deep work« angehen zu können.

- Sich langweilen lassen, um das Gehirn daran zu hindern, sich ständig ablenken lassen zu wollen.

- Verzicht auf Social Media.

- Wenig Zeit für »shallow work« aufwenden.

Die Logik hinter Newports Argumentation: Sobald wir unsere Aufmerksamkeit von dem, was wir gerade tun, auf etwas anderes umlenken, geht ein Teil davon verloren, wir ermüden und die Konzentration bricht ein – der nächste Unterbruch wird wahrscheinlicher.

Für mich ist besonders Regel 1 wichtig: Gelingt es mir, mich nicht einfach mal an den Computer zu setzen und mich treiben zu lassen, sondern mir vorzunehmen, bewusst zwei Stunden lang zu korrigieren oder einen Text zu schreiben, dann bin ich zufriedener und effizienter.

Gleichzeitig bin ich aber skeptisch, was die Gefahr der Ablenkung und die von Social Media anbelangt. Der Wechsel der Aufmerksamkeit ist nicht nur eine Belastung, er hat dient mir auch dazu, mir über meine Prioritäten und meine Planung Gedanken zu machen. Er bietet eine Lösung für ein Problem an, das sich mit noch mehr Konzentration nicht lösen ließe. Auch Langeweile ist aus meiner Sicht ein Trugschluss: Menschen meiden Langweile aus einem Grund. Klar: Eine Straßenbahnfahrt lang nicht aufs Smartphone zu sehen, sondern zu sich zu kommen und aus dem Fenster zu gucken – das kann gut tun und konzentrierteres Arbeiten erlauben. Aber dabei handelt es sich nicht um Langweile.

Ein Zitat von Newport hat mich besonders beeindruckt – da stimme ich ihm zu:

When it comes to topics like distraction in the workplace, my philosophy is that instead of focusing too much on what’s bad about distractions, it’s important to step back and remember what’s so valuable about its opposite. Concentration is like a super power in most knowledge work pursuits. If you take the time to cultivate this power, you’ll never look back.

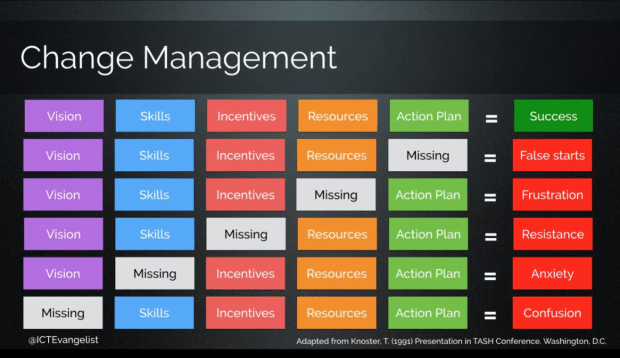

So verstanden weist die Frage nach dem »Mehrwert« darauf hin, dass zu wenige Ressourcen zur Verfügung stehen (also etwa Zeit, Räume, Geld, Geräte, Bandbreite, WLAN etc.) oder dass digitaler Unterricht nicht angemessen entschädigt wird (mit Wertschätzung, organisatorischer Erleichterung, Geld, Weiterbildung etc.).

So verstanden weist die Frage nach dem »Mehrwert« darauf hin, dass zu wenige Ressourcen zur Verfügung stehen (also etwa Zeit, Räume, Geld, Geräte, Bandbreite, WLAN etc.) oder dass digitaler Unterricht nicht angemessen entschädigt wird (mit Wertschätzung, organisatorischer Erleichterung, Geld, Weiterbildung etc.).