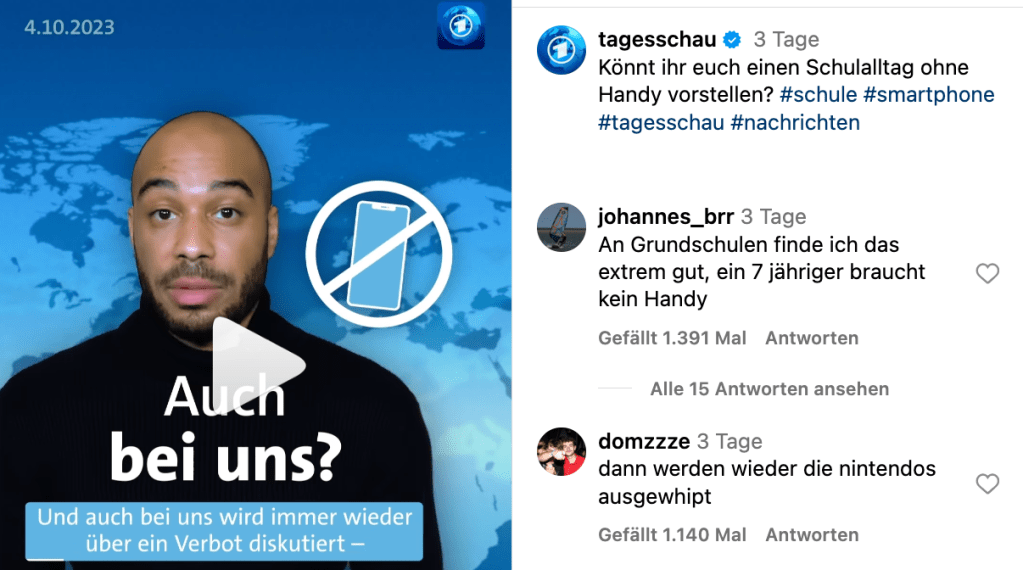

»Auch bei uns?«, fragt ein Beitrag der deutschen Tagesschau auf Instagram. Gemeint ist: Sollten auch in Deutschland Smartphones an Schulen verboten werden? Der Beitrag eröffnete eine Diskussion, die Resonanz erzeugt. Nicht erstaunlich: Sie hat eine lange Geschichte. 2012 habe ich an dieser Stelle die Argumente rund um die Forderung nach einem Handy-Verbot an Schulen zusammengefasst. Im Folgenden werde ich kurz darlegen, weshalb diese Diskussion am Thema vorbeigeht. Sie konstatiert Probleme und bietet dafür eine Lösung an, die keine ist.

Was sind die Probleme?

Grundsätzlich gibt es fünf Problembereiche, die in dieser Diskussionen miteinander verbunden werden:

- Schulkrise.

Schüler*innen erleben schulisches Lernen immer wieder als wenig sinnstiftend. Sie klinken sich aus, lenken sich ab. Das geht mit Handys sehr gut, Smartphones sind ein Zeitvertrieb, der sinnvoller erscheint als das, was die Schule zu bieten hat. - Abhängigkeit.

Viele Apps sind so designt, dass sie ähnlich wie Glücksspiele in Casinos oder an Slotmachines Abhängigkeiten erzeugen sollen. Smartphones animieren besonders Kinder und Jugendliche, mehr Zeit mit bestimmten Anwendungen zu verbringen, als sie eigentlich möchten. - Mobbing und Gewalt.

Viele Formen von Gewalt und Mobbing unter Schüler*innen sind mit digitaler Kommunikation verbunden. Chats, Videos, Bilder etc. werden auch genutzt, um anderen Leid zuzufügen. - Digitale Transformation.

Die Schule und die damit verbundenen Lernerfahrungen wurden in den letzten 20 Jahren digitalisiert. Für Lehrpersonen bedeutet das, dass sie ihren Unterricht so gestalten müssen, dass er auch in einer Kultur der Digitalität funktioniert. Das ist mit viel Aufwand und einem veränderten Rollenverständnis verbunden. - Jugendkultur.

Jugendliche haben Werte und Kommunikationsformen, die Erwachsene nicht verstehen (sollen). Diese zeigen sich im Umgang mit Smartphones sehr stark. Erwachsene werten Jugendkultur oft aus einem Reflex ab, weil sie merken, dass sie keine Jugendlichen mehr sind und weil sie befürchten, was Jugendliche ausprobieren, könnte später zu einer gesellschaftlichen Norm werden, an die sie sich anpassen müssten.

Welche Probleme löst ein Smartphoneverbot?

Keines. Das wissen auch alle, die ein solches Verbot fordern. In einem NZZ-Artikel schlagen Zierer und Montag vor, schulische Regelungen einzuführen und mehr Schulgeräten für digitales Lernen anzubieten. Die Experten wollen also Schüler*innen daran hindern, private Geräte in der Schule zu nutzen, sie aber an Schulen mit Geräten ausstatten. Das löst keines der Probleme. Schulen müssen bessere Lernorte werden, damit sich schulisches Lernen für Jugendliche sinnvoll anfühlt. Sie müssen professionell mit Jugendkultur umgehen und Unterricht anbieten, der in eine Kultur der Digitalität passt.

Umgekehrt braucht es sinnvolle Prävention, um digitale Formen von Gewalt und Abhängigkeit zu reduzieren. Verbote an Schulen sind hier eine Scheinmaßnahme – sie fühlt sich gut an und macht Probleme an Schulen unsichtbar. Zur Lösung tragen sie nicht bei, im Gegenteil: Smartphone-Verbote belasten Schulen und absorbieren Ressourcen, die für Kontrolle und Durchsetzung eingesetzt werden müssen.

Wer ein Smartphone-Verbot fordert, um Abhängigkeiten oder Übergriffe zu reduzieren, versteht nicht, welche Faktoren zu Abhängigkeit oder Übergriffen führen. Smartphones verursachen diese Probleme nicht, sie moderieren sie: Das heißt, es fällt Schüler*innen leichter, Abhängigkeiten auszuleben oder Gewalt auszuüben, wenn sie ein Smartphone haben. Die Gründe dafür sind aber andere: Mobbing und Cybermobbing sind oft Reflexe von Gewalt, die Jugendliche von Erwachsenen erfahren, wie Constanze Marx nachgewiesen hat. Abhängigkeit entsteht aus einer Mischung aus Veranlagung und Lebenssituation.

Eine Scheindiskussion

Praktisch alle Schulen im deutschen Sprachraum reglementieren den Umgang mit Smartphones. Sie legen fest, wann Schüler*innen diese mitbringen und nutzen dürfen. Die Verbotsdiskussion geht an dieser Realität vorbei. Sie fordert eine globale Verschärfung, die vor Ort oft wenig Sinn ergeben und aus nachvollziehbaren Gründen nicht eingeführt wurden. Zum Beispiel, weil Schüler*innen ihr Smartphone brauchen, weil sie direkt nach der Schule zum Training oder zu einer Therapie fahren und sich auf dem Smartphone ihr Bus-Abo und ihre Kreditkarte befinden. Oder weil Schüler*innen zu stark darunter leiden, wenn sie einen ganzen Tag nicht mit Familie und Freund*innen chatten können.

Die Parallelen zur Kleiderordnung

Smartphone-Verbote funktionieren ähnlich wie Verbote bestimmter Kleidung: Überforderte Erwachsene, welche die Verhaltensweisen von Jugendlichen nicht verstehen, bilden sich ein, über Regeln Probleme lösen zu können, deren Ursachen sie nicht verstehen. Damit verbessern sie aber nichts, im Gegenteil: Sie verhindern pragmatische, lokale Lösungen unter Einbezug der Jugendlichen. »Am ersten Schultag habe ich ganz bewusst ein bauchfreies Shirt angezogen, nur weil ich wusste, hier darf ich das«, hat mir kürzlich eine Schülerin gesagt. Vom Verbot an ihrer früheren Schule ist ihr nur geblieben, wie wütend es sie gemacht hat.