Anlässlich einer Twitter-Diskussion möchte ich das im Titel erwähnte Thema einmal etwas breiter aufrollen. Dabei werde ich zwei Beispiele erwähnen – sie stammen beide aus dem Deutschunterricht – und danach allgemeine Aussagen zur Frage nach dem Einsatz digitaler Werkzeuge in der Schule machen.

(1) Zwei Beispiele

Die Diskussion wurde durch einen Tweet von Peter Jochum ausgelöst. Er beschrieb darin eine Unterrichtsphase:

Es ist klar: Es geht um »handlungs- und produktionsorientierten Literaturunterricht«, wie ihn etwa Haas, Menzel und Spinner beschreiben haben:

Die Schülerinnen und Schüler werden angeregt, eigene Vorstellungen zum Text zu entwickeln und sie in mannigfacher Form gestaltend zum Ausdruck zu bringen. […]

[Was diese Verfahren besonders gut können] ist die »Konfrontation eigener Erfahrungen« mit dem »Unbestimmtheitsbetrag« eines Textes zu verschärfen, die Spannung zwischen eigenen […] Erwartungen und den im Text gegebenen Irritationen zu erhöhen, denn all diese Verfahren motivieren dazu die Aufmerksamkeit […] auf das Unbestimmte oder das Besondere oder auf die poetische Machart eines Textes zu lenken.

Aus diesen beiden kurzen Auszüge aus dem Basisartikel lassen sich fachdidaktische Begründungen für den Einsatz von Snapchat in einer Faust-Einheit ableiten (Jochum hat auf Twitter erklärt, dass das nur einer von mehreren Zugängen war, der die Lernenden zur selbsttätigen Auseinandersetzung mit der literarischen Vorlage herausforderte, mittlerweile hat er ausführlich über die Einheit gebloggt).

Axel Krommer hat bei Jochum nachgefragt, was die konkrete Begründung für den Einsatz von Snapchat sei. Damit ist nich grundsätzlich ein produktionsorientierter Deutschunterricht infrage gestellt, sondern der Vergleich mit Alternativen gefordert. Betrachten wir einige Antworten (Szene wird indirekt vorgeführt, visuelle Effekte der App eigenen sich, keine Archivfunktion, Beiträge verschwinden wieder, Motivation der Lernenden), scheinen verschiedene Aspekte und Absichten zu verschwinden. Über alle lässt sich diskutieren und das wurde dann auch gemacht – ginge es etwa um das fehlende Archiv, müsste konsequenterweise die Szene vor der Klasse vorgespielt werden. Das aber führt zu Hemmungen, die Snapchat vielleicht nimmt. Dann könnte man fragen, ob die Snapchat-Ästhetik die Faust-Ästhetik nicht dominiere, ob letztlich die Aufmerksamkeit beim literarischen Lernen liege und nicht beim visuellen Gestalten der Snapchat-Beiträge – und ob sich die damit verbundene Motivation auf die Auseinandersetzung mit dem Theaterstück übertragen lasse.

Jochum selber hat dazu Folgendes bemerkt:

Der Vergleich der Schülerprodukte und die Begründungen der einzelnen Gruppen für die formale Gestaltung des Bildaufbaus und der Bildkomposition (Mis en scène) bieten zahlreiche Ansatzpunkte für Literaturgespräche und eine tiefgründige Interpretation. Impulse für ein Auswertungsgespräch könnten sein:

1. Beschreiben Sie die Darstellung: Identifizieren Sie die abgebildeten Personen und ordnen Sie die Szene einer Textstelle zu?

2. Begründen Sie Ihre Szeneauswahl: Welche Funktionen haben diese Szenen für die Gesamthandlung bzw. für das Schicksal Fausts/ Gretchens?

3. Beschreiben Sie Mimik, Gestik und Körperhaltung der dargestellten Personen sowie ihre Stellung im Raum

4. Was sagt dies für die Beziehung der Figuren zueinander (zu diesem Zeitpunkt der Handlung) aus?

5. Vor welchem Hintergrund spielt die Szene? Warum wurde gerade dieser Hintergrund ausgewählt?

Am Schluss der Diskussion eröffnete sich die in Lehrerkreisen beliebte Differenz zwischen Theorie und Praxis:

Betrachten wir ein anderes Beispiel eines digitalen Tools: Die Textanalyse mit dem Tool von schreiblabor.com:

Diese Analyse zeigt mir, wie gut lesbar mein Text ist. Ich werde auf bestimmte stilistische Aspekte aufmerksam gemacht und kann sie für die Überarbeitung nutzen. Diese Verwendung eines digitalen Tools ist singulär: Es gibt kein analoges Äquivalent, mit dem ich die Flesch-Formel berechnen könnte oder mir die langen Wörter, langen Sätze und Wiederholungen in einem Texte markieren lassen könnte. Die Begründung, warum dieses Tool im Schreibunterricht verwendet werden soll, liegt auf der Hand.

(2) Die Mehrwert-Frage

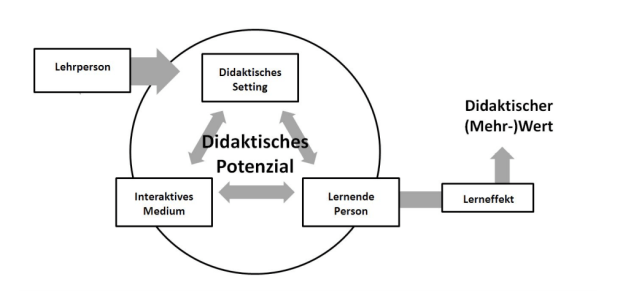

In ihrem Aufsatz zum Mehrwert interaktiver Medien gehen Peter Baumgartner und Erich Herber von der Erwartung aus, »dass sich aufgrund der vielseitigen Nutzungs- und Interaktionsmöglichkeiten automatisch auch ein Nutzen- und Qualitätsvorteil für das Lernen« ergeben müsse.

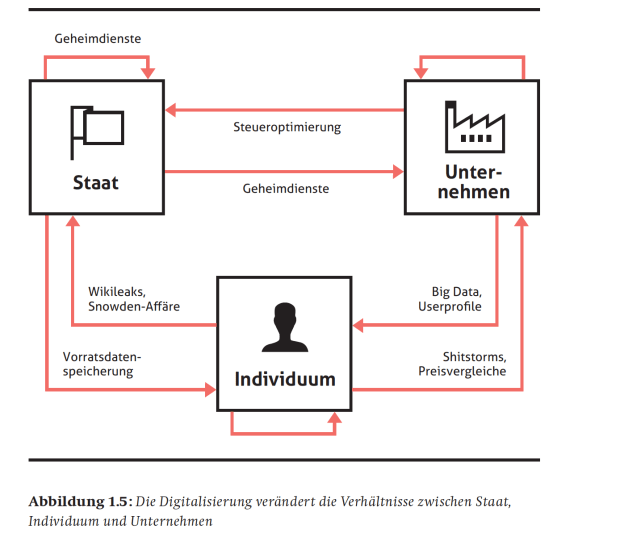

Das sei nicht automatisch gegeben, wenn digitale Tools genutzt werden, wie in einer Abbildung deutlich wird. Grundsätzlich sei nur ein didaktische Potenzial vorhanden, das nur eingelöst werde, wenn der Lerneffekt dem »gegenüber einer Situation ohne Nutzung dieser Medien überlegen« sei. Das sei deshalb eine wichtige Perspektive, weil der Aufwand für die Nutzung digitaler Tools recht hoch sei.

An dieser Sicht könnte man einiges aussetzen. Einen Unterricht ohne Medien gibt es nicht. Die Darstellung des Kreises kann insofern vereinfacht werden – Medien gehören zu jedem didaktischen Setting. Im Sinne von digitalen Mainstreaming und der Verfügbarkeit mobiler Geräte gibt es keinen nennenswert höheren Aufwand für den Einsatz entsprechend einfacher digitaler Tools. Im Lexikon oder auf Wikipedia nachschlagen, eine digitale Projektion oder eine auf dem OHP sind vom Aufwand her vergleichbar.

(3) Vom Mehrwert zur didaktischen Begründung

Diese Kritik an der Mehrwert-Formel impliziert aber nicht, dass der Einsatz digitaler Tools per se einen didaktischen Nutzen erbringe oder dass die Frage nach der Begründung hinfällig werde. Überholt ist der Vergleich von Unterrichtssettings mit digitalen Medien mit solchen ohne – nicht aber der Vergleich verschiedener Werkzeuge und Methoden in Bezug auf die Lerneffekte und die Erreichung von Lernzielen.

Zwei Überlegungen scheinen vorschnell nahezulegen, die Recherche im Internet, die Präsentation mit PowerPoint oder eben die szenische Inszenierung mit Snapchat würden allein durch die Verwendung von Werkzeugen zu einem Aufbau von Kompetenzen führen.

- Das Motivations-Argument.

In Schulzimmern lässt sich engagiertes Arbeiten beobachten, wenn bestimmten digitale Tools eingesetzt werden dürfen. Doch welcher Art ist diese Motivation, worauf bezieht sie sich? Ist es Snapchat-Motivation oder Faust-Motivation? Bleibt sie bestehen oder verpufft sie? Hilft sie dabei, die harten Walpurgisnacht-Passagen mit einem Wörterbuch zu lesen? Motivation entsteht bei den Lernenden selbst. Selbst über Tools bestimmen zu können, unterstützt diesen Prozess oft. Aber per se begründet eine oberflächlich erkennbare Motivation nicht den Einsatz jeglicher digitaler Hilfsmittel. - Das Medienkompetenz-Argument.

Medienkompetenz ergibt sich auf einer Kombination von Wissensaufbau, Mediennutzung und Medienreflexion. Das alles müsste sichergestellt werden, damit diese Vorstellung didaktisch wirksam werden kann.

Von Lehrkräften zu fordern, dass sie den Einsatz ihrer Methoden begründen können, ist aus meiner Sicht kein theoretischer Zwang, der die Erfordernisse der Praxis ausblendet. Lehrkräfte, die mit Klassen was Neues ausprobieren, sind zu unterstützen – aber auch dabei, explizit zu machen, welche Lerneffekte sie beobachten und mit dem Einsatz bestimmter Methoden verstärken können. Können sie das nicht, sind sie unter Umständen nicht in der Lage, Schülerinnen und Schüler in ihrem Lernen zu unterstützen.

(4) Fazit

Gehen wir von hier aus zu den Beispielen zurück, dann wird deutlich, dass es digitale Tools gibt, für deren Einsatz es kaum eine Begründung braucht. Bei anderen ist das stärker der Fall – gerade, wenn etablierte didaktische Konzepte mit neuen Tools angereichert werden. Hier in einer Phase auszuprobieren und dann die Ergebnisse der Prozesse auszuwerten, ist absolut legitim. Aber nur die Reflexion über den Einsatz dieser Werkzeuge kann transparent machen, in welcher Form Lerneffekte ausgelöst worden sind und wie sie verstärkt und oder überprüft werden können. Oder anders gesagt: Wenn Schülerinnen und Schüler Faust auf Snapchat nachstellen, müsste in einem zweiten Schritt gesagt werden, was sie dabei gelernt haben.