Vor einer Woche musste ich eine Diskussion mit über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern leiten. Die Besprechung war informell, ein Protokoll wurde nicht explizit benötigt. Ich gab mein Handy mit Snapchat-App an eine Schülerin und einen Schüler, welche die Veranstaltung mit Snapchat protokolliert. Im Folgenden eine Anleitung, wie ein solches Protokoll funktioniert – und eine Reflexion: Was leistet Snapchat als Protokoll-Tool?

* * *

Anleitung

- Datenschutzbedenken im Folgenden nur dann vorbringen, wenn sie mit der Sache selbst etwas zu tun haben. Snapchat speichert Daten. Es macht Dinge sichtbar. Dienen sie dazu, neue Erfahrungen zu verunmöglichen, weil man die alten so sehr mag, ist diese Anleitung wohl nicht hilfreich.

- Verstehen, wie Snapchat funktioniert – am besten, indem man damit erste Erfahrungen sammelt. (Ich heiße phwampfler und antworte bzw. helfe gerne.)

- Einen installierten Account bei der Veranstaltung dabei haben und den Account-Namen an die An- bzw. Abwesenden kommunizieren. (Snapchat erlaubt auch, Account über Geo-Lokalisierung oder Bilder hinzuzufügen, wenn nicht alle schreiben/lesen können.)

- Die Protokollierenden sollten recht schnell Bilder/Videos machen und in kurzen Notizen dazuschreiben, was gesagt oder beschlossen worden ist.

- Keine Spielereien, keine Filter (damit das schneller geht). Grundeinstellung 10 Sekunden.

- Alles in »Meine Geschichte« / »my story« posten.

- Am Schluss der Veranstaltung diese Geschichte archivieren. Snapchat macht daraus ein Filmfile.

Reflexion

Ich habe schon hunderte von Seiten mit Protokollen gefüllt. Die Textsorte wird schlecht gelesen – meist interessieren nur ganz verbindliche Punkte oder das Wording von polemischen Diskussion (zum Weiterführen einer Polemik). Andere Aspekte von Protokollen verschwinden meist im kollektiven Vergessen. Daher tut dem Format eine Auffrischung gut.

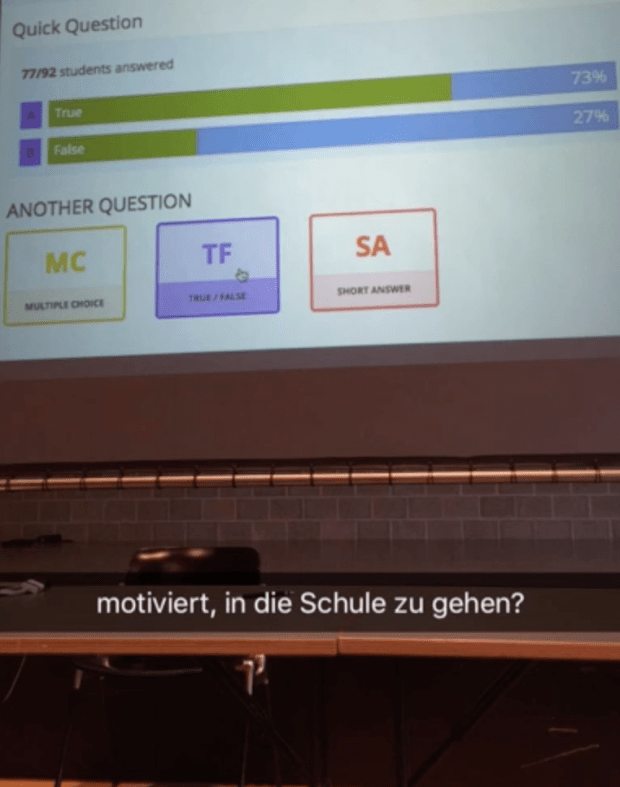

Snapchat ist aus meiner Sicht eine ideale Mischung zwischen Streaming, Bild und Text. Bilder werden in Protokollen stark unterschätzt – an der Veranstaltung habe ich beispielsweise Umfragen mit Socrative gemacht, die bei Snapchat gut dokumentiert werden können. Auch Texte könnten gut ausschnittweise als im Protokoll sichtbar gemacht werden. Streaming leistet keine Verdichtung, transportiert aber Stimmungen und erfolgt live – ohne zeitliche Verzögerung. Und Text kann erklären und kontextualisieren. Aber ist eben nicht für alle Menschen gleich zugänglich. Snapchat-Protokolle kann man auch im Kindergarten anfertigen, mit Menschen, die nicht alle dieselbe Sprache sprechen etc.

Ein Snapchat-Protokoll würde idealerweise kollaborativ erstellt. An Großveranstaltungen wie Football-Spielen sieht man gleichsam ein Crowd-Protokoll: Das wäre mein ideales Vorgehen.