An der SFIB-Fachtagung ICT und Bildung war dieses Jahr die »digitale Bildungsidentität« das Thema. Da ich dazu eine Fachdiskussion mit Dirk Helbing (Mitte), Peter Ganten (rechts) und Jean-Henry Morin (Hintergrund) moderierte, habe ich mich zum Thema vorbereitet und möchte im Folgenden meine Erkenntnisse zusammenfassen. (Meine leicht verkrampfte Haltung erklärt sich dadurch, dass ich mir einbildete, dem Französisch von Herrn Morin problemlos auch ohne Übersetzung folgen zu können.)

Christopher Koska definiert digitale Bildungsidentität wie folgt (S. 81ff.):

Eine digitale Bildungsidentität ist ein virtuelles Abbild von dem Kenntnisstand einer Person in Bezug auf bestimmte Wissensdomänen, ein individualisiertes Lern- oder Forschungsprofil, welches Maschinen beziehungsweise Empfehlungstechnologien ermöglicht, weiterführende Lern- oder Forschungsinhalte auf der Grundlage des jeweiligen Bildungsniveaus zu filtern und personalisiert bereitzustellen. Analog zu den Interessensprofilen, die Internetdienste wie Google oder Facebook erstellen, um zielgruppenspezifische Werbung auf Internetseiten einzublenden, zeichnen sogenannte Tracking-Technologien unter der Motorhaube der Benutzeroberfläche ein möglichst umfangreiches Bild der Anwender (user- and usage mining) auf – allerdings mit dem Ziel, einen kontextsensitiven Zugang zu bisher unbekannten Bildungsinhalten (longtail content) zu schaffen.

Was heißt das konkret? Google Scholar blendet etwa auf der Startseite wissenschaftliche Arbeiten ein, die sich auf meine Interessen beziehen, die ein Algorithmus aus den von mir gespeicherten Zitaten ableitet.

Die digitale Bildungsidentität zeichnet sich in diesem Fall also dadurch aus, dass:

- ein automatisiertes Profil erstellt wird, von dem ich keine (genaue) Kenntnis habe

- dieses Profil insofern individuell ist, als dass ich nicht klassifiziert werden, sondern auf meine Daten zugeschnittene Inhalte eingeblendet bekomme

- Maschinen dieses Profil verwenden, um mir Inhalte zur Verfügung zu stellen

Diese Perspektive unterscheidet sich von einem humanistischen Bildungsideal, das eine selbstbestimmte Aneignung der Welt fordert. Geht es bei einer digitalen Bildungsidentität um Muster, die mein vergangenes Verhalten ergeben haben, nimmt humanistische Bildung mögliche Entwicklungen in den Fokus.

»Identität« ist in diesem Sinne ein Euphemismus für das Sammeln von Daten, für Tracking. Was als »Identität« bezeichnet wird, ist Voraussetzung für das Funktionieren von Automatismen, die selbst keine Identität haben, kein Gespräch führen können, keine Begegnung erlauben.

Diese skeptischen Bemerkungen sollen die möglichen Leistungen einer »digitalen Bildungsidentität« nicht ausblenden. »longtail content«, also Inhalte, die wenig Aufmerksamkeit oder Bekanntheit erhalten, für mich aber eine hohe Relevanz aufweisen könnten, kann durch automatisierte Verfahren erschlossen werden. Unbewusste Muster, in die ich immer wieder Falle, könnten mein Lernen behindern – Maschinen können sie erkennen und auflösen.

Dabei stellen sich aber weitere Fragen, die mit Koskas Formulierung von Minimalbedingungen (S. 86) für eine digitale Bildungsidentität verbinden lassen:

- Transparenzbedingung: Die Kriterien, die Algorithmen anwenden, müssen für Lernende einsehbar sein.

- Kontrollbedingung: Lernende können die Funktion der Algorithmen steuern.

- Authentizitätsbedingung: Das, was letztlich ausschlaggebend ist, wird von Lernenden als etwas Eigenes angesehen, es gehört zu ihnen.

Durch diese drei Bedingungen ergibt sich eine grundlegende Autonomie der Lernenden, die durch den Begriff einer »Bildungsidentität« nicht aufgelöst werden darf. Sehr schnell können fremde Ziele überhand nehmen und dazu führen, dass Lernen gemäß wirtschaftlichen oder politischen Vorgaben erfolgt.

Zu meinem Erstaunen stand diese Perspektive auf die Entwicklung in der digitalen Bildung, die wesentliche Aspekte der Automatisierung und der Datenverarbeitung aufwirft, an der Fachtagung im Hintergrund.

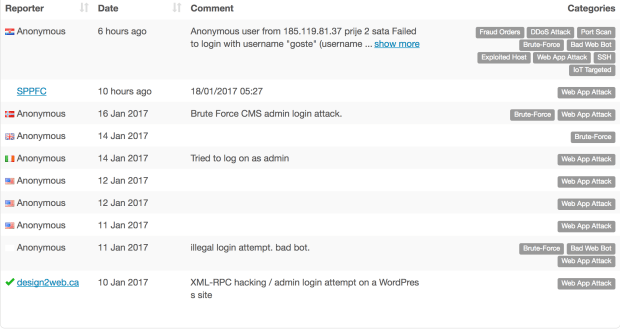

Es ging dort stärker darum, technische Lösungen für Login und Authentifizierung im Netz zu diskutieren. Was wäre nötig, damit Lernende in der Schweiz (oder in Europa) einheitliche Schnittstellen vorfinden könnten, um auf die Lernmanagementsysteme ihrer Institutionen zuzugreifen (und im Idealfall die anfallenden Daten auch selbst verwalten zu können)?

Peter Gantens Firma Univention bietet dafür bereits ein Tool an. Hier stellen sich vor dem Hintergrund der verschiedenen Player und Verantwortlichen in der Schweizer Bildungslandschaft ganz andere Fragen, die noch weit von den Möglichkeiten einer automatisierten Lernumgebung entfernt sind. Diese wird – so ist anzunehmen – von den in den USA operierenden Verlagen und Software-Anbietern nach Europa gebracht.

Die Orientierung an der schulischen Tradition, traditionelle Lernparadigmen sowie eine allgemeine digitale Skepsis dürften dabei ein (vorgeblich) humanistisches Bildungsverständnis noch eine Weile schützen. Ob das für eine Reflexion dieser anstehenden Entwicklung vorteilhaft ist, dürfte man jedoch bezweifeln. Heute ist der Moment gekommen, um Rechte für Lernende einzufordern, die sich in einer digitalen Welt bewegen. (Eine Formulierung für Lernerrechte im digitalen Kontext gibt es bereits, eine deutsche Übersetzung findet sich hier.)

Vom Verlag wurde eine

Vom Verlag wurde eine

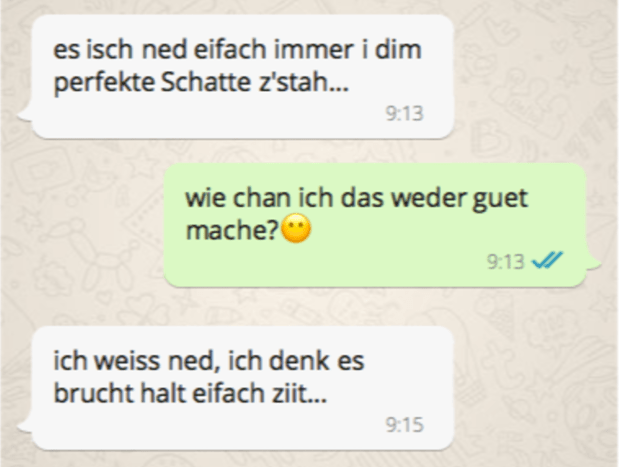

Auf dem Bild sieht man ein Spiel, das sich momentan in der Schweiz in Zugabteilen, in Zwischenstunden an Schulen und in der Freizeit von Jugendlichen großer Beliebtheit erfreut: »Charades!« oder »Heads Up!« heißen die Apps, welche Anlass für anregende Spiele in der Gruppe darstellen. Sie geben Namen oder Begriffe aus, welche die Person mit dem Smartphone erraten muss. Sie hält das Smartphone dabei so, dass sie den Bildschirm nicht sehen kann (idealerweise auf die Stirn). Hat sie einen Begriff erraten, neigt sie das Gerät nach unten und kriegt einen Punkt; will sie einen Begriff überspringen, muss das Gerät nach oben gekippt werden.

Auf dem Bild sieht man ein Spiel, das sich momentan in der Schweiz in Zugabteilen, in Zwischenstunden an Schulen und in der Freizeit von Jugendlichen großer Beliebtheit erfreut: »Charades!« oder »Heads Up!« heißen die Apps, welche Anlass für anregende Spiele in der Gruppe darstellen. Sie geben Namen oder Begriffe aus, welche die Person mit dem Smartphone erraten muss. Sie hält das Smartphone dabei so, dass sie den Bildschirm nicht sehen kann (idealerweise auf die Stirn). Hat sie einen Begriff erraten, neigt sie das Gerät nach unten und kriegt einen Punkt; will sie einen Begriff überspringen, muss das Gerät nach oben gekippt werden.