Diesen Aufsatz habe ich für das Schulblatt Aargau/Solothurn geschrieben, er ist in der Ausgabe 9/2018 leicht gekürzt erschienen (pdf der Printversion). An dieser Stelle möchte ich allen, die ihn bei Google Docs kritisch diskutiert haben, herzlich danken – viele kluge Anmerkungen konnte ich nicht in meinen Text aufnehmen, sie sind aber noch erhalten. Das Thema des Textes habe ich auch an den TabletDays 2018 in einer Keynote ausgeführt, die Unterlagen dazu sind hier einsehbar: phwa.ch/tabletdays

* * *

Werde ich an Schulen für Weiterbildungsveranstaltungen eingeladen, treffe ich in den letzten Jahren oft folgende Ausgangslage an: Die Schule verfügt neu über mehr Laptops oder Tablets als zuvor und sucht nach Ideen, um diese Geräte im Unterricht auch sinnvoll einsetzen zu können. Digitale Didaktik besteht so oft in einer Anpassung einer bestehenden Schul- und Lernkultur an neue Kommunikationsformen.

Bei diesem Vorgehen wird das Pferd aber am Schwanz aufgezäumt. Die Beschaffung und der Einsatz von Geräten müssten aus einer didaktischen Überlegung erfolgen – nicht diese erst notwendig machen. Wie sehen solche Konzeptionen hin zu einer digitalen Didaktik aus? Im Folgenden ein kurzes Programm.

0 Der falsche Gedanke vom Mehrwert

Berufliche und gesellschaftliche Aufgaben haben heute und in Zukunft auch eine digitale Seite. Schreiben, lesen, rechnen – aber auch Recherche, Zusammenarbeit und Kreativität erfolgen häufig mit digitalen und vernetzten Werkzeugen. Was Kinder im Unterricht lernen sollen, ist nicht unabhängig von Entwicklungen in der Gesellschaft und in der Berufswelt. Um das an einem Beispiel zu zeigen: Menschen rechnen heute abgesehen von einfachen Alltagsaufgaben nicht mehr im Kopf. Sie benutzen dazu Maschinen, die das effizient und fehlerfrei machen. Zu fragen, welchen Mehrwert digitale Tools beim Erlernen der schriftlichen Division bringen, ist sinnlos: Digitale Tools machen schriftliche Division obsolet. Lernen muss sie nur noch, wer daran besonderen Spass hat oder dadurch Entwicklungen im abstrakten Denken erwirbt, die auf anderen Wegen anstrengender wären.

1 Wissen wird angeeignet, nicht vermittelt

Der erste Grundsatz der digitalen Didaktik ist die Einsicht, dass Wissen für Menschen in bestimmten Situationen einen Sinn ergeben muss. Dann eignen sie es sich an – indem sie anderen zuhören, nachschlagen, etwas ausprobieren. Die Vorstellung, eine Lehrperson würde ihr Wissen an Lernende weitergeben, ist zwar noch stark verbreitet, aber irrig. Didaktik bedeutet, eine Umgebung zu schaffen, in der Schülerinnen und Schüler individuell Wissen erwerben können.

Daraus ergibt sich ein Blick auf den Unterricht, der von den Lernenden ausgeht und beobachtet, was sie brauchen, um Kompetenzen aufzubauen und mündig zu werden. Kompetenzen sind dann mehr als ein Schlagwort der Bildungsverwaltung, sondern das konkrete Können der Schülerinnen und Schüler. Was hilft ihnen, morgen mehr zu können als heute; besser imstande zu sein, Verantwortung zu übernehmen?

2 Wer lernt, arbeitet zusammen

Die Prüfungskultur, an der sich viele Schulen orientieren, rechnet Leistungen einzelnen Personen zu. Diese Vorstellung ist in allen relevanten gesellschaftlichen Bereichen überholt: Ein Haus bauen, eine Fernsehserie drehen, eine neue Idee entwickeln und umsetzen – das machen Menschen gemeinsam mit anderen und mit allen erdenklichen Hilfsmitteln. Kommunikation und Kooperation sind zentral; auch Diversität ist eine Stärke von Gruppen. Darauf legt der zweite Grundsatz den Fokus: Digitale Didaktik ermöglicht vielfältige Begegnungen, bei denen Lernende sich mit anderen austauschen und mit ihnen zusammenarbeiten können.

3 Schule wird zum »Makerspace«

»Makerspaces« sind offene Räume, in denen Menschen kreativ an Projekten arbeiten und sie umsetzen. Orientiert sich die Schule an diesem Konzept, dann hat das drei Konsequenzen:

- Sie öffnet sich stärker gegenüber Eltern, dem Quartier und externen Fachleuten. Klassen zeigen ihre Arbeiten genau so, wie sie interessante Personen in ihren Unterricht einladen, um mit ihnen zusammen Projekte zu erarbeiten.

- Projektunterricht ist nicht mehr ein Gefäss, sondern der Normalfall. Lernende arbeiten konstant an Projekten – und erwerben als eine der ersten Kompetenzen ein Verständnis für Projektabläufe.

- Im Unterricht entsteht etwas, was einen Nutzen hat. Dieser Nutzen kann ein persönlicher sein, einer Gruppe von Menschen helfen oder gar der Gesellschaft – nur ist er nicht künstlich und willkürlich wie ein Notensystem, das sich nur über schulische Tradition und Selektion legitimiert.

Breite Vernetzung

Lernen ist Vernetzung, also die Möglichkeit, jemandem Fragen zu stellen und Fragen zu beantworten; zu wissen, wer sich womit auskennt und was erklären kann. Diese Vernetzung findet an Schulen immer statt: Primär innerhalb der Klassen und im Kollegium. Digitale Kommunikation erleichtert es, Vernetzung breiter zu denken. Soziale Netzwerke können etwa vorführen, wie leicht es ist, einer Professorin oder einem Politiker eine Frage zu stellen und eine Antwort zu bekommen. Aber es geht nicht primär um prominente Personen: Schon nur im Schulhaus zu wissen, wer an ähnlichen Projekten arbeitet und über Ressourcen verfügt, die beim Lernprozess hilfreich sein können, ist eine wichtige Organisationsform.

Weg von Fächern und Rollen

Findet Lernen so statt – von den Kindern aus gedacht, vernetzt und in Projekten – dann verschwimmen Rollen und Fächer. Organisiert eine Gruppe eine Tauschbörse für Fussball-Bilder, vermischen sich sprachliche Fertigkeiten, mathematisches Denken und Nachdenken über soziale Fragen automatisch. Lehrpersonen unterstützen beim Lernen – sie unterrichten nicht mehr. Sie eröffnen Möglichkeiten, statt Wissen zu vermitteln. Das braucht Flexibilität und die Bereitschaft, auch in einer neuen Rolle zufrieden zu sein, nicht darauf angewiesen zu sein, dass eine Klasse einem ruhig zuhört und tut, was man sagt – sondern dass Begegnungen mit Lernenden möglich werden, die eine neue Tiefe bekommen, weil es um echte Bedürfnisse und nicht schulisch generierte geht.

Technik im Hintergrund

Die fünf diskutierten Aspekte digitaler Didaktik zeigen, dass technische Fragen nicht im Vordergrund stehen. Informatikmittel erleichtern die hier beschriebenen Lernprozesse sehr oft – für ihr Verständnis oder ihre Umsetzung sind sie aber nicht entscheidend. Was hier »digitale Didaktik« heisst, ist daran angelehnt, wie Menschen im Netz heute gut lernen können.

Mit welchen Geräten und welchen Apps gearbeitet wird, das ist eine Entscheidung, die von den Lernenden und ihren Projekten ausgeht. Die Schule schafft auch hier einen Rahmen, der primär aus einem funktionierenden WLAN und den nötigen Sicherheitsvorkehrungen besteht. Sie macht es möglich, dass digitale Kanäle für das Wissensmanagement genutzt werden können. Die Schülerinnen und Schüler, welche die Tauschbörse aufziehen, können eine Homepage erstellen und E-Mails verschicken – wenn sie das für sinnvoll halten. Kommen sie von selbst nicht auf die Idee, zeigt ihnen jemand mit der nötigen Erfahrung Möglichkeiten auf und führt vor, was digitale Abläufe erleichtern.

Zum Abschluss ein Wort zu den Bedenken

Spreche ich in Vorträgen über diese Ideen, dann werden meist zwei primäre Einwände vorgebracht: Die Angst um die schwächeren Schülerinnen und Schüler, die enge Begleitung und übersichtliche Strukturen brauchen, um überhaupt etwas lernen zu können – und die Erfahrung, dass die Projektmethode entweder eine Überforderung darstellt oder sich schnell erschöpft, was sich daran zeigt, dass Schülerinnen und Schüler sich wieder traditionellen Unterricht wünschen.

Diese Bedenken entstehen oft in langjährigen Erfahrungen und sind nicht so einfach von der Hand zu weisen. Gleichwohl halte ich sie nicht für den richtigen Orientierungspunkt: Sie zeigen lediglich auf, dass in der vorherrschenden Unterrichts- und Prüfungskultur die Bedingungen noch nicht vorhanden sind, um digitale Didaktik im hier dargestellten Sinne umzusetzen.

Was heisst das? Schon im Kindergarten werden zur Abklärung vor dem Schulübertritt heute oft standardisierte Kompetenzen erhoben. Die Vorstellung dabei ist, dass alle Kinder in der ersten Klasse ungefähr dasselbe können müssen – weil sie dann ja auch in einer Klasse unterrichtet werden. Hier geht man von den Anforderungen des Systems aus und führt dann beim Schuleintritt auch als wesentliche Kompetenz vor, im Klassenverband zuzuhören, Anweisungen zu befolgen, Hausaufgaben korrekt zu erledigen. Eigene Ideen und Umsetzungen sind im sehr eingeschränkten Rahmen gefragt.

Stellen wir uns vor, die Kinder müssten bei jedem Schulübertritt ein Projekt vorstellen, das sie im Kindergarten durchgeführt haben. Sie würden erklären, was sie dabei gelernt und erfahren haben, mit wem sie sich vernetzt haben, wie ihr Feedback ausgesehen hat – und dann eine Idee für ein nächstes Projekt entwickeln. Ihre Schulsozialisation und ihr Selbstvertrauen wären ganz andere. So entstünde auch eine neue Vorstellung davon, was schwächere Schülerinnen und Schüler sind. Selbstverständlich gäbe es Lernende, die bei ihren Projekten enger betreut werden müssten, denen es weniger leicht fällt, Arbeits- und Lernprozesse zu überblicken. Aber alle Kinder sind in der Lage, Ideen zu artikulieren, Interessen vorzubringen und sie dann umzusetzen, wenn sie an einer Schule die dazu nötigen Ressourcen vorfinden. Die Vorstellung, Kinder aus bildungsfernen Elternhäusern könnten nur trainieren oder Instruktionen folgen, ist heute einer der Gründe, weshalb die Bildungskluft im Schulsystem bestehen bleibt.

Klar ist auch, dass digitale Didaktik sehr langsam und behutsam den Weg in Schulen findet. Sie aber ist es, die Lernende befähigt, im 21. Jahrhundert produktive Arbeit zu leisten.

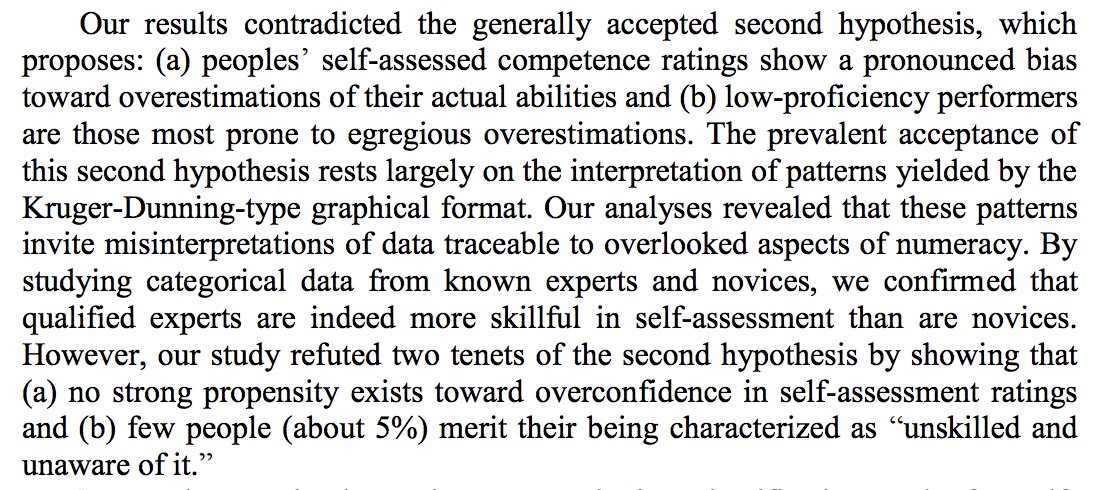

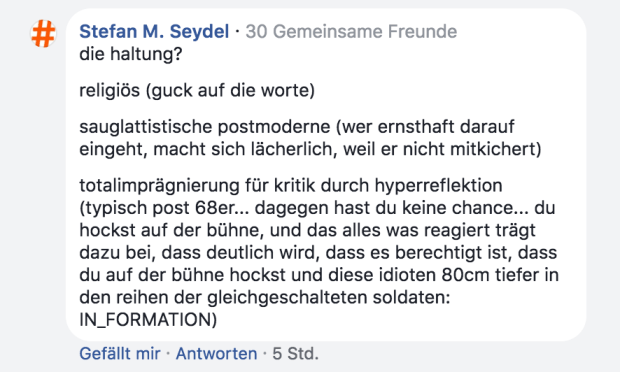

Zwei Tendenzen versammelten mehrere Anwesende hinter sich: Beiträge zu ignorieren oder zu filtern, die Nonsens enthalten. Oder direkte Gespräche mit anderen Personen zu suchen, ihnen beim Bier oder am Telefon zu erklären, weshalb man eine kritische Haltung einnimmt und ihre Perspektive zu hören.

Zwei Tendenzen versammelten mehrere Anwesende hinter sich: Beiträge zu ignorieren oder zu filtern, die Nonsens enthalten. Oder direkte Gespräche mit anderen Personen zu suchen, ihnen beim Bier oder am Telefon zu erklären, weshalb man eine kritische Haltung einnimmt und ihre Perspektive zu hören.