Jedes Jahr erscheinen vor und während der Gymi-Prüfungen im Kanton Zürich Artikel, in denen Fragen rund um das Verfahren aufgeworfen werden. Diese Artikel erzeugen erstens Resonanz, entstehen aber auch deshalb, weil das Verfahren «Kinder unnötig unter Druck setzt, Schülerinnen im Vergleich mit anderen Kantonen benachteiligt und grundsätzlich wenig Rückhalt in der Bevölkerung geniesst», wie ich meinem kürzlich erschienenen Artikel für die Republik geschrieben habe. Darin bin ich ausgehend von einer Studie der Daten und der Forschungsergebnisse zum Schluss gekommen, dass eine Harmonisierung der Gymnasialquote in allen Schweizer Kantonen und eine Vereinheitlichung des Übertrittverfahrens dringend nötig wäre. Die EDK steht hier in der Pflicht, finde ich.

Jedes Jahr gibt es aber auch Artikel, in denen die Qualitäten der Aufnahmeprüfung betont werden. Dieses Jahr wird darin besonders ein Argument stark gemacht:

«Diejenigen, die bestehen, haben – das zeigen unsere Zahlen – sehr gute Chancen, die Probezeit zu bestehen. Diejenigen, die Aufnahmeprüfung und Probezeit bestehen, machen in den allermeisten Fällen, die Matur. So gesehen bin ich auch nicht sicher, ob wirklich so viele von «den Falschen» […] ans Gymi gelangen.»

So formuliert Roland Lüthi, Rektor der Kantonsschule Bülach, das Argument in seinem aktuellen Wochenbrief.

Ähnlich klingt es beim Bildungsökonomen Stefan Wolter. In der SonntagsZeitung sagt er in einem Interview:

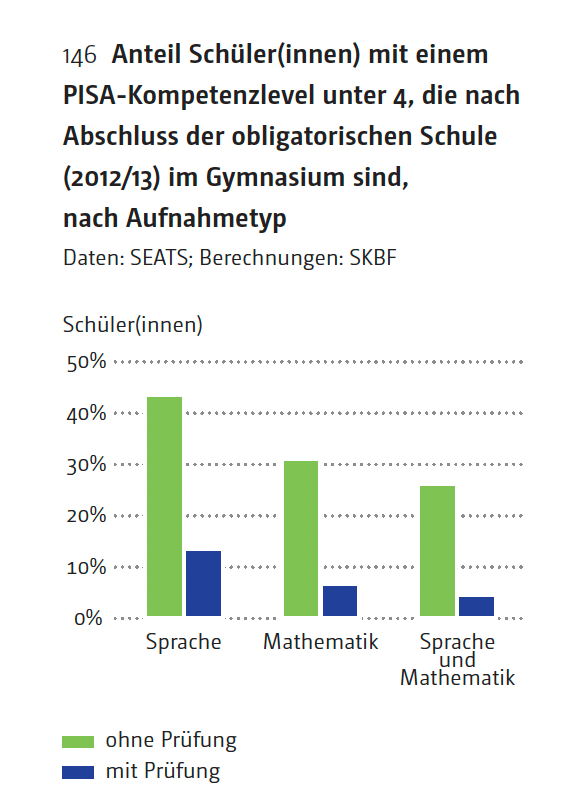

Bei einem Aufnahmeverfahren, bei dem Vornoten und Aufnahmeprüfungen zählen wie in Zürich, ist der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die sowohl in Sprache als auch in Mathematik nicht ins Gymnasium gehören würden, deutlich unter 5 Prozent. [In Kantonen ohne Aufnahmeprüfung] sind es fünfmal mehr, nämlich 25 Prozent.

Wolter bezieht sich hier aus einer Statistik aus dem vorletzten Bildungsbericht von 2018 (S. 145):

Diese Daten sind so überhaupt nicht aussagekräftig, weil in den beiden Kategorien ganz unterschiedliche Kantone zusammengefasst wurden. So ist der Kanton Zürich in der Kategorie «mit Prüfung» mit allen Kantonen zusammengenommen, die tiefe bis sehr tiefe Maturitätsquoten haben, während in der Gruppe «ohne Prüfung» mehrheitlich Kantone mit hohen Quoten sind.

Relevante Vergleiche könnten nur angestellt werden, wenn der Kanton Zürich mit strukturell ähnlich aufgestellten Kantonen wie etwa Zug oder Aargau verglichen würde, die ohne Prüfung auskommen (der Kanton Aargau hat das System umgestellt und wäre ohnehin als Vergleich interessant, weil er auf der gymnasialen Ebene viele Innovationen umsetzt, die der Kanton Zürich mit etwas Verzögerung ebenfalls implementiert).

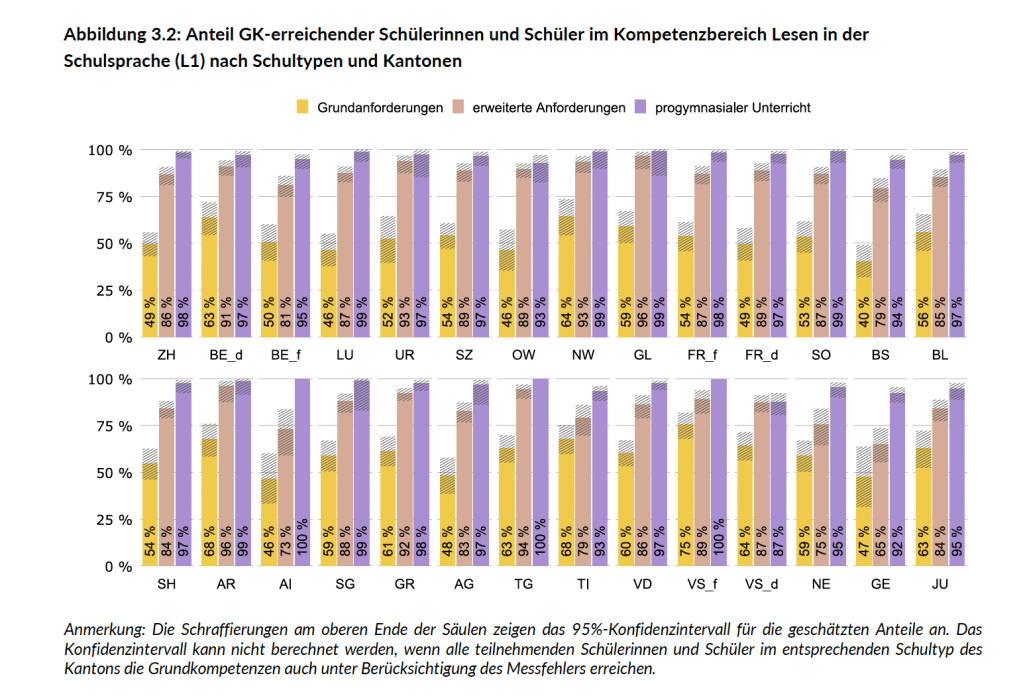

Die ÜGK-Studie hat aufgrund der PISA-Daten von 2022 ausgewertet, wie gut Grundkompetenzen im Bereich Sprachen am Ende der 11. Klasse erreicht werden (das ist der Abschluss der obligatorischen Schulzeit). Im Kanton Zürich betrifft das im Bereich «progymnasialer Unterricht» das erste Jahr Kurzzeitgymnasium oder die Handelsmittelschule, im Kanton Aargau die Bezirksschule. Der Kanton Zug hat bei der Befragung als einziger Kanton nicht mitgemacht. Was zeigt die Statistik? Im Kanton Zürich erreichen beim progymnasialen Weg fast alle Schüler:innen die Grundkomptenzen. Im Kanton Aargau ebenfalls – obwohl nur ein Teil der hier getesteten Schüler:innen eine gymnasiale Ausbildung antreten wird.

Die Aussagen von Wolter sind also sofort falsch, wenn man genauer hinsieht. Er braucht eine veraltete und verfälschte Statistik, um die Aufnahmeprüfung zu verteidigen. (In demselben Interview sagt er, von «10 Schülern, die es schaffen, ins Gymi zu kommen, haben nur knapp 3 Schüler zehn Jahre später einen universitären Master» – und lässt dabei alle weg, die eine Fachhochschule absolviert, einen Bachelor erworben oder eine Lehre abgeschlossen haben.)

Kehrt man zum Argument zurück, dann kann man sagen: Die Daten lassen nicht den Schluss zu, welche die Verfechter der Aufnahmeprüfung gerne ziehen würden. Der Kanton Zürich hat nicht deshalb recht gute Ergebnisse bei den Grundkompetenzen und bei den Studienabbrüchen, weil die Aufnahmeprüfung gut wäre, sondern weil er streng selektioniert und eine tiefe Maturitätsquote hat. Alle Kantone mit vergleichbaren Quoten kommen auf vergleichbare Ergebnisse – unabhängig davon, ob sie eine Prüfung einsetzen oder nicht.

Nun kann man, wie Roland Lüthi, auch finden, die Aufnahmeprüfung sei effizient, was den Aufwand betrifft. Wenn das überhaupt stimmt, wiegt das das aus meiner Sicht den Stress für die Schüler:innen und die Unzufriedenheit in der Bevölkerung aber nicht auf. Elegantere Verfahren wären denkbar und würden die Qualität der Bildung im Kanton Zürich verbessern.