Vor 15 Jahren habe ich mit dem Unterrichten begonnen. Das Konzipieren von Prüfungen und ihre Korrektur hat mich zu Beginn fasziniert: Noten sind emotional besetzt. Ich wollte fair und transparent beurteilen, habe lange an Notenskalen gefeilt, komplexe Systeme mit Streichnoten entwickelt, Durchschnitte mit Excelformeln berechnet und am Schluss sogar noch Zeugnisse von Hand geschrieben. Ja, so war das damals.

Je länger ich unterrichtete, desto mehr habe ich das Vertrauen in die Funktion der Beurteilung verloren. Heute bin ich überzeugt davon, dass Noten nicht nur abgeschafft werden könnten, sondern abgeschafft werden müssten.

In Bezug auf die Testtheorie verlangt man, Bewertungen müssten drei Kriterien erfüllen: Sie sollten messen, was sie zu messen vorgeben – unabhängig von der konkreten Situation der Durchführung und unabhängig von der testenden Person. Prüfungen an Schulen erfüllen keines dieser Kriterien. Es sind eine Art Spiele, die in der Unterrichtskultur entstehen und deren abstrakte Regeln Lernende verinnerlichen.

Diese Regeln – »Was muss ich tun, um bei Lehrer Wampfler eine gute Note zu erhalten?« – überlagern alles Lernen. Das System Schule legt auf die Zahlen, die aus den Bewertungen resultieren, so viel Wert, dass Schülerinnen und Schüler mit der Zeit ihr Lernen den Bewertungsprozessen völlig unterordnen – auch wenn es um gar nichts geht.

Noten sind Fehlanreize. Sie verhindern in meiner Erfahrung wirkungsvolles Feedback und eine Orientierung am Lernprozess. Ihre Erstellung und Pseudo-Validierung erfordert einen enormen Aufwand sowohl bei Lehrkräften wie auch bei Schülerinnen und Schülern. Zudem werden sie als Ersatz für motivierende Lernformen verwendet: Wer Schülerinnen und Schüler motivieren will – was ja schon allein deshalb nicht geht, weil sich Menschen nur selbst motivieren können -, verfällt schnell der Versuchung, das mit Anreizsystemen zu tun. Noten bieten sich an.

Es fallen mir vier zentrale Einwände gegen die Forderung ein, Noten seien abzuschaffen:

- Noten geben Lernenden und ihren Eltern Aufschluss über den Verlauf ihrer Lernprozesse.

- Nur Noten ermöglichen Selektion.

- Für die Berufsvorbereitung sind Noten wichtig.

- Noten führen zu starken Emotionen. Emotionen sind lernwirksam.

Der Reihe nach: Die Rede von »formativen« Beurteilungen ist ein Euphemismus dafür, dass Prüfungen im Kassenverband sinnfrei sind. Wenn Lernkontrollen stattfinden, dass müssen sie in den individuellen Lernprozess passen, kurz: Lernende sollten sich selbst dann prüfen, wenn sie dazu bereit sind. Sollten Kompetenzen oder Entwicklungen beurteilt werden, dann sicher nicht mit Zahlen, sondern mit Selbsteinschätzungen und Feedback. Dieses Feedback dann mit einer Zahl zusammenzufassen, hat keine Funktion.

Noten sind eine feige Form von Selektion. Eine Pseudogenauigkeit verhindert, dass jemand entscheiden muss, ob ein Kind Bildungsressourcen genießen darf oder nicht. Man würde erwarten, dass es für solche Entscheide Begründungen braucht – doch auch hier ersetzen Noten das, was pädagogisch angebracht wäre. Generell ist mir völlig unklar, warum es bei Lernprozessen Selektion braucht. Im Hintergrund steht eine Vorstellung von Lernen, die nicht individualisiert und kooperativ ist. Diese Vorstellung ist aber überholt.

Für Berufsleben brauchen junge Menschen Kompetenzen, Lernbereitschaft und die Fähigkeit, sich selbst einschätzen zu können. Noten unterstützen sie dabei nicht – im Gegenteil. Noten sagen Lernenden: »Du kannst deinen Lernprozess weder selbst verantworten noch selbst beurteilen: Dafür braucht es Lehrpersonen, die Prüfungen durchführen. Die sagen dir dann, wie gut du etwas kannst.« Nein: Jede Person kann das selbst einschätzen. Nur trainiert die beurteilende Schule Kindern diese Fähigkeiten bewusst ab.

Der Einwand mit den Emotionen ist für mich der stärkste: »fire together, wire together« ist eine neuropsychologische Phrase, die mir geblieben ist. Sie besagt unter anderem, dass wir das gut Lernen, was mit starken Emotionen verbunden ist. Deshalb können wir uns alle noch an die gemeine Frage bei einer bestimmten Prüfung erinnern, die wir fast richtig gelöst haben. Nur: Der emotionale Aufwand, der Prüfungen umgibt, ist oft negativ gefärbt. Würden statt Prüfungen Lernprodukte erstellt, die funktionieren und wirken, auf die Jugendliche und Kinder stolz sind und vorzeigen – dann wären die Emotionen auch vorhanden, aber von einer anderen Qualität.

Und wie macht man das, ohne Noten zu unterrichten? Ganz einfach: Feedback geben und ermöglichen. Selbstbeurteilungen anregen. Oder: Noten durch »bestanden mit Auszeichnung«, »bestanden«, »nicht bestanden« ersetzen und jedes dieser Prädikate kurz begründen. Alles ist besser, als aufwändige Systeme von Fehlanreizen.

Nur mal so aus der Praxis. Ich leite ein interdisziplinäres Team mit 18 Vollzeitstellen in einer Fachhochschule in DE. Ich lese mir bei Bewerbungen fast nie Zeugnisse durch, weder aus der Schule noch von vorigen Jobs. Mich interessieren einzig und allein Referenzen und das sind normalerweise URLs. Das kann instagram oder Facebook sein aber besser sind natürlich echte Projekte mit Begleitung via Blog. Linkedin passt hier auch, da es beides abbildet. Daraus die richtigen Schlüsse ziehen ist mein Job als Vorgesetzter. Haben Bewerber keine URLs bzw keine digitale Identität wird es schwieriger, denn dann muss ich die Zeugnisse lesen, die alle irgendwie gleich sind. Nebenbei erwähnt, ich lasse das Zeugnis meist vom Arbeitnehmer selbst schreiben, wie es in meinem Bereich fast immer Standard ist. Zeugnisse sind imho überschätzt. Am liebsten geh ich mit dem Bewerber jedoch essen, das bringt am meisten.

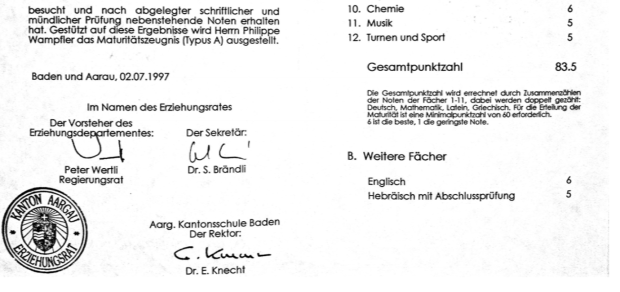

Dieser Knecht unter deinem Maturitätszeugnis war damals mein Lehrbeauftragter für Franz. Fachdidaktik an der Uni Basel. Vielleicht ein Grund mehr an den Noten zu zweifeln. Trotzdem: diese Ur-cloud, die Beat Rüedi ins Gespräch gebracht hat, ist nicht ohne philosophischen Charme. Mit der Abschaffung der Noten kokettieren alle Lehrpersonen früher oder später. Aber das Problem ist die Frage der Differenz. Und eben diese Differenz ist der Urgeist dieser ur-cloud. Sie rechtfertigt unterschiedliche Sälare, unterschiedliche Schönheitsideale und so weiter. An uns Lehrpersonen, diese Differenzproblematik einigermassen gerecht abzuwickeln.

Noten sind nur Symptom des eigentlichen Problems, dass viel zu viele – gerade Lehrer – so verinnerlicht haben, dass eine Debatte fruchtlos ist [seit 40 Jahren bekomme ich sie bewusst und aktiv mit]: Selektion. Noch deutlicher macht es das deutsche Wort ‚Auswahl‘. Wir haben speziell in Deutschland und der Schweiz, aber nicht nur dort, ein überkommenes Bildungssystem, das auf Grundlage feudalistischer Strukturen von den neuen, reichen Bürgern geschaffen wurde, um die alte Hierarchie zu imitieren.

Da mögen noch so viele Humanisten gedacht haben, man müsse alle so gut wie möglich ausbilden, um all die Geheimnisse der Welt finden und entschlüsseln zu können, übrig geblieben ist ein System, dass wenige nach oben bringen soll, viele unten hält. Es fördert die Aus-Wahl, nicht die Talente. Dabei wäre letzteres, was wir benötigen.

Der grosse Irrtum besteht darin zu glauben, man könne gestern vorhersagen, was wir heute ausbilden müssen, damit die Anforderungen von Morgen erfüllt werden können. Noten, vor allem wenn es nur wenige Zahlen sind, sind letztendlich nur die für jeden Deppen einsichtige Auswahlhilfe – 1 und 2 sind gute Menschen, 3 kann man immer noch in der Bank brauchen, 4 und 5 geben notwendige Strassenbauarbeiter, 6 sind die Sozialhilfeempfänger, die wir als abschreckende Beispiele benötigen, damit alle anderen ruhig vor sich hin wurschteln.

Langfristiges Ergebnis eines solchen Systems ist Stillstand. Innovation kommt nur vereinzelt vor, zukunftsträchtig ist nur noch die Subventionsindustrie.

Ich unterrichte an einer Schule für Pflegeberufe und bin in meiner Funktion als Lehrerin ein Neuling. Oft hadere ich mit der Notenvergabe, weil ich da auch eine große Interpretationsweite erlebe, von wegen Abstraktionsniveau…

Bei meinen Schülern erlebe ich eine Notengeilheit. Wenn es keine 1 ist, muss man schon fast die Taschentücher rausholen. Ich versuche ihnen klar zu machen, dass es nicht die Note ist, die ihnen den A…. rettet, wenn es im OP rund geht. Aber es ist wirklich schwer.

Was schwächere Schüler betrifft, so versuche ich ihnen zu zeigen, dass ich sie genauso wertschätze wie die anderen, ihre Meinungen ernst nehme und ihnen nicht ständig ihre Unzulänglichkeiten vorhalte. Stattdessen sage ich ihnen ganz bewusst, was sie gut machen. Damit mache ich bisher gute Erfahrungen.

Für meine Bachelorarbeit hatte ich die Idee darüber zu schreiben, wie man auf Noten verzichten und Schüler in die Lager versetzen kann sich selbst zu beurteilen. Mir wurde gesagt, dass ich dazu vermutlich wenig Literatur finden würde. Hm.

Das ist ein sehr schönes Beispiel – das Lernen dieser Schülerinnen und Schüler ist klar an der Praxis orientiert. Sobald ein solches Setting hergestellt ist, werden andere Faktoren relevant als abstrakte Bewertungen.

Leider ist das Lernsysthem, wie es in Deutschland existiert, von weitaus mehr Faktoren abhängig als von der Benotung. Ich habe in meiner beruflichen Praxis viel Erfahrung mit Schulabgängern sammeln können und eines ist mir besonder aufgefallen. Motivation und Lernbereitschaft wird schon im Elternhaus mit gegeben. Eine Auszubildende mit mitlerem Schulabschluß z. b. entwickelte keinerlei Motivation bis mir auf viel, dass ihr Vater in jedem Gespräch das wir führten, ewähnte wie lange er noch bis zur Rente müsse. Lernen war schon von zu Hause aus negativ besetzt. Eine weitere Auszubildende ohne Schuabschluß, (aufgrund des Benotungssysthems wurde sie als lernbehindert eingestuft) machte ihre Ausbildung mit Erfolg und erlang so den Hauptschulabschluß. In der Schule hatte man den Schülern erzählt sie können sowie so Ausbildung absolvieren. Sie schämte sich für ihren Lernmißstand, da in ihrer Familie tot geschwiegen wurde welche Schule sie besuchte.

Um nach der Schule für einen Arbeitgeber Vergleichsmomente zwischen den einzelnen Bewerbern zu schaffen, brauchen wir ein funktionsfähiges und repräsentatives Notensysthem. Wie kann man diese Brücke bauen?

Ich habe einen ähnlichen Weg im Umgang mit Noten hinter mir. Ich stimme Dir in allen Punkten zu, v.a. darin, dass Noten Fehlanreize für das Lernen und das Benoten eine schreckliche Verschwendung von Ressourcen sind. Inzwischen bin ich dazu übergegangen, die Absurdität der „Notenkultur“ selbst zum Thema zu machen, hin und wieder damit zu „spielen“, die Internalisierung der (schulischen) Strukturen sichtbar zu machen und zu zeigen, wo genau ich qua meines Amtes in diesem Prozess stehe und gleichsam durch die Erwartungen von SuS hingestellt werde. Manchmal gibt es dann schöne Gespräche. Eine Lösung ist das nicht, aber für mich einigermaßen erträglich.

Danke, schöne Idee!

ich sehe in der kontinuierlich Dokumentation (sichtbar machen) und Reflexion der Kompetenzentwicklung im ePortfolio eine Chance ..

Als Schulmusiker ist es mir immer leicht gefallen, gegen die Noten gut argumentieren zu können. Geholfen hats selbstverständlich nicht – ich musste 35 Jahre lang Noten machen, viele Noten machen. Nein, jedes Jahr 2x >300 Noten zu machen ist nicht sonderlich seriös.

Andererseits weiss jeder Lehrer, dass über jeder Klasse ein imaginäres Bewertungssystem hängt. So eine Art Ur-Cloud, in welcher sich mehr als 2 Menschen sofort messen, wenn sie das Gleiche tun. Die Schule respektive die LehrerInnen bedienen sich dieser Cloud unterschiedlich – von gar nicht bis möglichst umfassend. Und manche LehrerInnen übergeben diese Cloud der Klasse, in dem sie die SchülerInnen sich selbst bewerten lassen.

Die Crux an der Notengebung von 3 Sünneli über wunderbare Textaussagen bis zum knallharten 3-er ist, dass die Noten so gut wie nie absolute Werte sind. Ueberhaupt haben absolute Werte viel weniger emotionalen Gehalt als relative. Wer je an einem Leichathletikmeeting war, weiss, was abgeht, wenn der Lokalmatador gewinnt – ungeachtet des absoluten Zeitmasses etwa eines Weltrekords.

Oh, ich gehe so mit dir mit. Wir sind da mittlerweile in einen Teufelskreis geraten, der mich nur noch hoffen lässt, dass wir die leidige Schulzeit irgendwie mit einem blauen Auge überstehen. Ich bin wahrlich nicht die Mutter, die ihr Kind grenzenlos überschätzt und in den Himmel hebt. Aber das was bei er Benotung in der Schule passiert, ist einfach ungerecht. Lernbemühungen werden überhaupt nicht berücksichtigt. Persönliche Fortschritte sind nichts wert, so lange sie nicht in den (vom jeweiligen Lehrer gesetzten) Maßstab passen. Ich erinnere mich noch gut an meine eigene Schulzeit – da gab es keine fünf oder sechs, wenn offensichtlich war, dass der Schüler gelernt und sich Mühe gegeben hat. Heute scheint das irgendwie scheißegal zu sein und mittlerweile macht mich die Schule einfach nur noch wütend und ich mich muss mich oft zurückhalten, da nicht völlig auszuflippen. Das beste Beispiel war die letzte Schulaufgabe in Physik. Die Aufgabenstellung war klar und deutlich: Schreibe die Definition von Strahlung auf und ordne die Strahlungsarten nach ihren Reichweiten von klein nach groß. Genau das hat die Tochter hingeschrieben. Am Ende fehlte ihr ein halber Punkt zur Vier, weil sie die Reichweiten an sich nicht hingeschrieben hat. Aber die waren ja auch gar nicht gefragt…Da predige ich, sie solle die Aufgabenstellungen genau lesen und kaum tut sie das und besteht dann auf ihr Recht, wird sie dafür bestraft. Und so zieht sich das durch alle Fächer. Jeder Lehrer macht seinen eigenen Bewertungsmaßstab und das finde ich nicht in Ordnung.

Zu dem Punkt „Noten erzeugen Emotionen. Emotionen sind lernwirksam“. Da sollte dann stehen, dass das nur gute Noten betrifft. Schlechte Noten erzeugen natürlich auch Emotionen, aber auf keinen Fall lernwirksame. Sie sorgen eher dafür, dass die Kinder den ganzen Scheiß am liebsten hinschmeißen würden und sich fragen, wofür sie überhaupt lernen.

Danke für die interessante Darlegung deiner Meinung zu Noten!

Worüber sich vermutlich alle einig sind: Diejenigen Schülerinnen, die im jetzigen Notensystem erfolgreich sind, werden wahrscheinlich auch in einer Schule ohne Noten erfolgreich sein. Aber was ist mit denen, die im Notensystem zu den wenig Erfolgreichen zählen? Werden ihre Leistungen, die in einer Schule ohne Noten mit Worten statt mit Noten beurteilt werden, besser?

Es gibt doch sicher irgendwo Schulen, die ohne Noten auskommen. Wie sind da die Erfahrungen? Führt die Abwesenheit von Notendruck zu mehr Motivation? Gelingen Lernprozesse besser, wenn sie nicht mit Noten beurteilt werden? Ich wäre dankbar für Hinweise hierzu.

wir haben jetzt gerade an der PHZH ein Semester mit einem „bedingungslosen Vertrauensvorschuss“ Kompetenzen entwickelt und gelernt. Die ersten Reflexionen sind sehr ermutigend. Die Studierenden stellen fest, dass der Freiraum auf sie motivierend wirkt. Bis jetzt hat niemand herausgefunden, dass der fehlende Notendruck zu weniger Entwicklung führt. Jedes Feedback – jede Unterstützung ist auf einen weiteren Fortschritt ausgerichtet und es stellt sich nie die Frage, ob das jetzt wohl reichen würde …

Ich glaube, es geht weniger um das Ersetzen einer Note durch Worte, sondern um persönliche und ermutigende Rückmeldung. In meinen beiden Ausflügen an Waldorfschulen habe ich die Erfahrung gemacht, dass die SuS zwar nicht unbedingt motivierter im Unterricht sind, aber immerhin nicht diesen unsäglichen Fokus auf die Noten haben. Gerade in den oberen Klassen aber war das selbstverantwortliche Lernen in Hinblick auf das sog. „Nichtschülerabitur“ sehr angenehm zu beobachten.

Ich denke auch, dass es keine Lösung ist, die Beurteilung beizubehalten und einfach das, was Noten ausdrücken, in Worte zu fassen. Das Abrücken von Noten ist mit einem anderen Verständnis von Lehre verbunden.

Die Vorstellung über nicht-individualisierte und nicht-kooperative Lernprozesse ist nicht nur ungemein überholt sondern obendrein noch höchst diskriminierend.

Dass Kinder aufgrund Einschätzung einer Lehrperson bzw. Resultat einer Prüfung in eine von vier (4!!!) Niveaugruppen eingeteilt werden und so ihre Bildungschancen nachhaltig beeinflusst werden, ist nur noch fern von Gut und Böse.

Solche Selektionsprozesse, bedingt durch das Benotungssystem, die seit Jahrzehnten Nervosität, Stress und Druck in Familien auslösen und so ziemlich an jeder (aktuellen) pädagogischen Grundhaltung vorbei operieren, gehören für mich höchstens noch in Geschichtsbücher. Oder einfach vergessen und verdammt. Samt Noten.

Real-Utopie: Vergessen wir doch die Frage „Was soll gelernt werden?“ und gehen konsequent über zu „wie wird Lernen möglich?“. Dann brauchen wir auch keine blödsinnige quantitative Messmittel mehr.

Die Idee von Dominik, weg von „was soll gelernt werden“ zu kommen hört interessant an. Aber nur über das Lernen an sich nachzudenken halte ich schwierig.

Klar denkt man dann generell an Projekte und deren Produkte. Aber damit das nicht zu einem oberflächlichem Zusammensuchen von Daten und Infos wird , muss man sicher auch irgendwelche Arten von Forderungen stellen. Das müsste durchdacht werden!