Ob im Lehrplan 21 (siehe unten) oder bei saferinternet.at: Die Vorstellung, in der Schule müsse man lerne Online-Quellen einzuschätzen, ist verbreitet. Sie ist aber, so finde ich, irreführend. Warum erläutere ich im Folgenden.

Der Lehrplan 21 listet Kompetenzen auf, die für den Umgang mit Sachtexten bedeutsam sind. »Sachtexte aus dem Internet« sollen kritisch hinterfragt werden. Die Implikation ist hier klar: Gedruckte Sachtexte wurden schon auf ihre Vertrauenswürdigkeit geprüft.

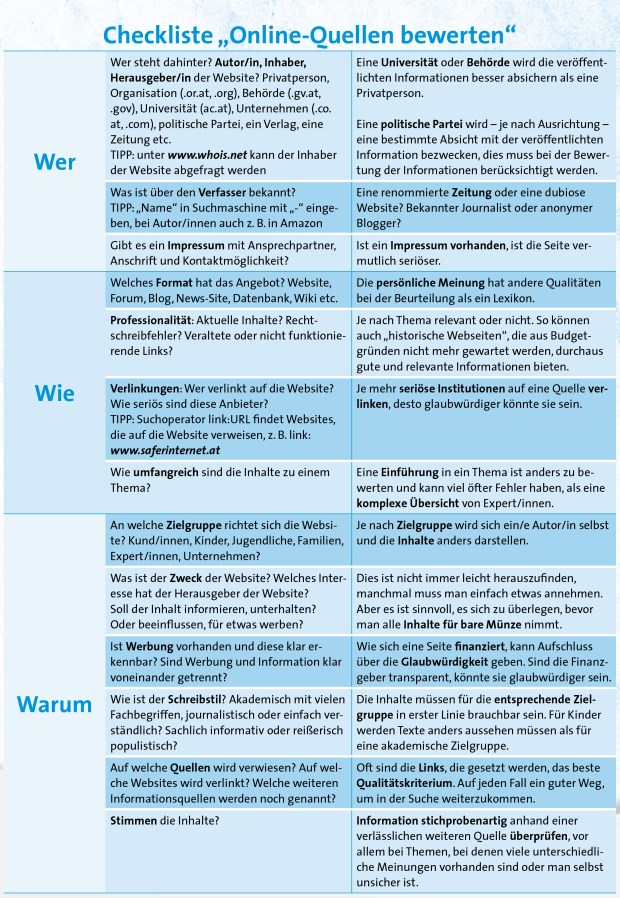

Saferinternet.at argumentiert hier explizit:

Doch als reichhaltiger Fundus an Wissen bietet das World Wide Web auch einen fruchtbaren Nährboden für Halb- oder Unwahrheiten. Frei nach dem Motto „Ist doch egal, woher die Info kommt“ verbreiten sich im Netz auch Fehlinformationen oder Falschnachrichten rasend schnell weiter.

Die rasende Schnelligkeit mag ein Faktor sein, der für Print-Informationen weniger zutrifft. Aber der »fruchtbare Nährboden für Halb- oder Unwahrheiten« ist das menschliche Denken, nicht das Internet.

Nehmen wir das Beispiel mit dem Honigglas, das ein Student einer Mutter im Supermarkt über dem Kopf ausgießt, weil diese ihr Kind antiautoritär erzieht: Diese Urban Legend habe ich zum ersten Mal in den späten 1980er-Jahren in einer Zeitung gelesen. Nie hätte ich als Jugendlicher vermutet, der Schreiber der Glosse hätte das nicht selbst erlebt. Tatsächlich handelt es sich um eine Anekdote, die in zahllosen Variationen seit über 30 Jahren immer wieder erzählt wird – auch im Internet. Psychologische Gründe führen dazu, dass Menschen sich davon überzeugen lassen, jemand hätte wirklich einmal zum Thema »Was ist Mut?« als Aufsatz den Satz »Das ist Mut.« abgegeben oder eine Frau habe ihre Katze in einer Mikrowelle getrocknet. Mit dem Internet hat das nichts zu tun.

Quellenkritik ist wichtig – aber ein gutes Beispiel für das, was Muuß-Merholz »digitales Mainstreaming« nennt: Phänomene sollen nicht als digitale Sonderfälle ausgewiesen werden. Vielmehr fließen digitale Techniken selbstverständlich in ihre Analyse mit ein.

Betrachtet man unter diesem Gesichtspunkt die Checkliste von saferinternet.at, dann wird erkennbar, dass man »Online-Quellen« problemlos durch »Quellen« ersetzen könnte. Ihre Bewertung erfolgt bei einigen Fragen einfacher mit digitalen Mitteln, die Grundfragen »wer«, »wie« und »warum« gelten für die Einschätzung jeder Art von publizierter Information.

Hat dies auf teaching knowledge and creativity rebloggt.

Nehmen wir ein Beispiel: Studierende, die Quellen für schriftliche Arbeiten benutzen. An geisteswissenschaftlichen Fakultäten betreffen die schlimmsten Fehler mit „nicht zitierfähigen“ Quellen regelmäßig Onlinequellen. Warum? Nicht weil Onlinequellen weniger verlässlich wären. Sondern: Weil Studierende auf die Printquellen fast nur über die Bibliotheken ihrer Fächer zugreifen, die eine wissenschaftliche Vorauswahl getroffen haben. Onlinequellen hingegen bekommen sie über Google, die einzige Vorauswahl treffen dort der Googlealgorithmus und Urheberrechtskläger.

Somit liegt da zwar kein kategorischer Sonderfall vor, aber die unterschiedlichen Distributionswege machen in der Praxis durchaus einen Unterschied und stellen unterschiedliche Anforderungen an Quellenkritik. Warum soll man das nicht berücksichtigen?

Wieso sollte man eine Kompetenz als sinnlos bezeichnen, wenn man eigentlich meint, die Kompetenz sei nur unzureichend definiert? Sind wir nicht einig darüber, dass man an eine Quelle gewisse Qualitätsansprüche stellen sollte, ganz gleich, ob es eine digitale oder eine analoge Quelle ist?

Für den Artikel ist „Online-Quellen beurteilen“ ja nur insofern eine sinnlose Kompetenz, als es eigentlich „Quellen beurteilen“ heißen sollte – ohne einen digitalen „Sonderfall“ zu suggerieren.

Ich finde beide Ansätze leicht verfehlt; man darf einerseits nicht so tun, als sei Quellenkritik nur online nötig oder online etwas grundlegend anderes, andererseits muss man aber Unterschiede auch nicht ignorieren.

ja nun, GUNDLEGEND anders nicht, aber die Darstellungsformen von Artikeln sind unterschiedlich und auch die Möglichkeiten zum Umgang damit z.B. durch Untersuchen von Verlinkungen. Insofern ist eine Unterabteilung „Verfahren bei online-Quellen“ schon berechtigt.

Hmm, etwas ähnliches wollte ich auch schreiben 😉 Sinnlos ist aus meiner Sicht die Kompetenzbeschreibung nicht. Sie ist höchstens unvollständig. Es müsste heissen „Online und offline-Quellen beurteilen“. Warum nicht einfach Quellen? Weil wir noch nicht den Grad an Digital Mainstreaming erreicht haben, dass man das Digitale nicht explizit nennen müsste, um es vor dem aktiven oder passiven Ignorieren zu bewahren.

Ja – ging mir nur um einen starken Titel. Aber nicht clever gewählt.

Zur Güte könnte man hier einwenden: Dass für Printpublikationen in der Regel mehr Gatekeeper zu überwinden sind, darf man schon berücksichtigen. Ebenso, dass zur Quellenkritik von Verlagspublikationen eventuell andere Kenntnisse nötig sind als zur Quellenkritik von Wikipedia. Zur Behauptung eines digitalen Sonderfalls darf das aber natürlich nicht führen.

Ich denke, dass scheint nur zu sein bei den Printpublikationen. Im Netz gibt es ja die direkte Reaktion, die ebenfalls als eine Art Korrektiv funktioniert.

Nehmen wir ein Beispiel: Studierende, die Quellen für schriftliche Arbeiten benutzen. An geisteswissenschaftlichen Fakultäten betreffen die schlimmsten Fehler mit “nicht zitierfähigen” Quellen regelmäßig Onlinequellen. Warum? Nicht weil Onlinequellen weniger verlässlich wären. Sondern: Weil Studierende auf die Printquellen fast nur über die Bibliotheken ihrer Fächer zugreifen, die eine wissenschaftliche Vorauswahl getroffen haben. Onlinequellen hingegen bekommen sie über Google, die einzige Vorauswahl treffen dort der Googlealgorithmus und Urheberrechtskläger.

Somit liegt da zwar kein kategorischer Sonderfall vor, aber die unterschiedlichen Distributionswege machen in der Praxis durchaus einen Unterschied und stellen unterschiedliche Anforderungen an Quellenkritik. Warum soll man das nicht berücksichtigen?

[Doppelpost, entschuldigung. Es ist als Antwort auf Kommentar 74534 gedacht.]