Mein Interview mit Philipp Loepfe bei Watson hat Christian Füller, einen profilierten Bildungsjournalisten, zu einer Kritik veranlasst: Wampfler, der Mahner, sei »ein kluger Analyst«, schreibt er, während ihn Wampfler der Medienpädagoge langweilt, weil er »abwiegelt, verkleinert und verharmlost«.

Füllers Wertung möchte ich nicht kommentieren, seine wichtige Analyse jedoch aufgreifen und erweitern. Beim Gespräch mit Philipp Loepfe ist mir dieser Wechsel zwischen Perspektiven auf aufgefallen. Spricht man über das Verhalten von Jugendlichen im Netz, dann kann man unterschiedliche Zugänge wählen:

- Historische Sichtweise:

Medienwandel löste in der Kulturgeschichte stets Verunsicherung aus, Widerstände, Kritik an denen, die neue Praktiken ausprobierten und alte infrage stellten. Das sagt alleine nichts über den Wert des Neuen aus – haben sich aber neue Arten des Umgangs mit Wissen und seiner Vermittlung durchgesetzt, haben es Menschen immer geschafft, damit ähnlich gute Resultate zu erzielen wie mit früheren Methoden. Ann M. Blair hat in ihrem Buch »Too Much to Know« beispielsweise gezeigt, dass die Einführung von gedruckten Büchern erst dann als eine Bereicherung verstanden wurde, als entsprechende Techniken erfunden waren, mit denen Bücher und ihre Sammlungen strukturierbar wurden. Rückblickend sehen wir den Buchdruck als Fortschritt an und blenden diesen Adaptionsprozess aus. - Ideale Sichtweise:

Es gibt Jugendliche und Schulklassen, die mit digitalen Werkzeugen hervorragende Resultate hervorbringen. Sie zeigen, welche Voraussetzungen nötig sind, damit das passieren kann – und loten das Potential neuer Werkzeuge aus. Zu zeigen, wie eine Fischerrute funktionieren könnte, um Fische zu fangen, mag in Bezug auf all die Fischexpeditionen, bei denen keine Fische gefangen wurden oder gar Unbeteiligte durch das ungeschickte Auswerfen von Haken verletzt wurden, verharmlosend klingen. Es zeigt aber letztlich, was möglich wäre. - Systematische Sichtweise:

Technologie ist kein isoliertes Phänomen, dessen Einfluss unabhängig von anderen Einflüssen untersucht werden könnte. Social Media verbreiten sich beispielsweise in einer Zeit, in der Arbeit flüssig wird und von Arbeitsplätzen und Arbeitskräften als Personen getrennt wird. Alle sollen von überallher etwas Arbeit leisten können – dafür brauchen sie entsprechende Tools. Nur innerhalb einer breiten Sichtweise auf Wissen, Kommunikation, Technologie und Gesellschaft kann eine Interpretation technischer Phänomene etwas leisten. - Normative Sichtweise:

Vorstellungen einer gesunden, korrekten, wertvollen Entwicklung von Jugendlichen werden mit beobachteten Verhaltensweisen gemessen. Abweichungen werden kritisiert, Übereinstimmungen gelobt. - Deskriptive Sichtweise:

Hier wird einfach einmal beschrieben, was Jugendliche genau tun mit dem Netz. Wie nutzen sie es und was hat das auf sie für einen Einfluss? Dabei gibt es zwei Vorgehensweisen, die einander zwingend ergänzen müssen: Statistisch sauber ausgewertete Befragungen und gehaltvolle qualitative Untersuchungen. In meinem neuen Buch beschreibe ich das Vorgehen von Awan und Gauntlett, das ich für exemplarisch halte:Soziale Strukturen sind immer symbolisch mit Bedeutung aufgeladen. Konzepte wie Vertrauen, Zugehörigkeit oder Sympathie lassen sich nicht analytisch ergründen, sondern resultieren aus subjektiven Einschätzungen und Wahrnehmungen. Das führt zu gravierenden Problemen für quantitative Zugänge, welche zumeist mit Befragungen Erkenntnisse zu Fragestellungen gewinnen wollen, welche nur nuancierte Antworten zulassen, welche wiederum nicht mit einer Skala oder einer Statistik messbar sind.

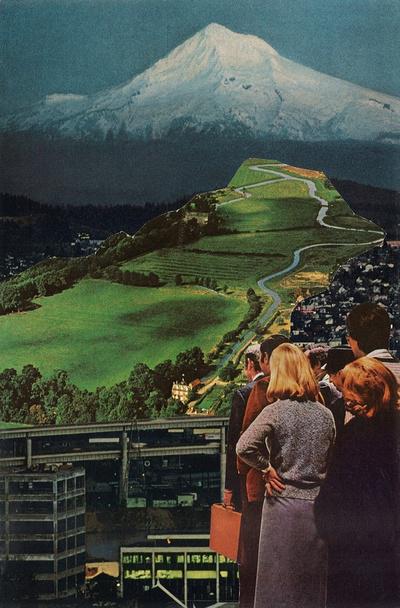

Es ist deshalb zu begrüßen, dass auch qualitative Zugänge vorliegen. So haben beispielsweise Fatimah Awan und David Gauntlett mit 14- und 15-jährigen Jugendlichen einen kreativen Prozess durchgeführt: Nach einer Einfü rung ließen sie »Identitätskisten« herstellen, welche einen Innen- und einen Außenraum hatten, den die Jugendlichen mit Collagen beklebten. Sie sollten dabei an drei Dinge denken: »Ich«, »meine Welt«, »meine Medien«. Diese Boxen ließen sie von den Jugendlichen ohne ein bestimmtes Fragenraster präsentieren, so dass sie die Aspekte hervorheben konnten, die für sie von besonderer Bedeutung waren. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse bilden einen guten Ausgangspunkt für eine vertiefte Diskussion der Auswirkungen digitaler Medien, die anders als zu Beginn der Geschichte des Internets immer auch mit den eigenen sozialen Strukturen verbunden ist. (S. 84, Kapitel Beziehungen)

Diese Perspektiven geraten schnell durcheinander, wenn bestimmte Fragen gestellt werden. Nehmen wir als Beispiel die Suchtfrage: »Werden Jugendliche zunehmende abhängig von Social Media?«

Diese Perspektiven geraten schnell durcheinander, wenn bestimmte Fragen gestellt werden. Nehmen wir als Beispiel die Suchtfrage: »Werden Jugendliche zunehmende abhängig von Social Media?«

Dazu lässt sich unter (1.) sagen, dass der Suchtbegriff kulturgeschichtlich immer zur Abwertung von unerwünschten Verhaltensweisen verwendet worden ist, ohne dass dafür klare Kriterien vorgelegen haben. (2.) können Bedingungen notiert werden, unter denen Jugendliche nicht süchtig werden, (3.) festgestellt werden, dass Verhaltensweisen, die als Mediensucht erscheinen, oft sozial bestimmt werden – Jugendliche messen Freundschaften einen sehr hohen Stellenwert bei. (4.) kann kritisiert werden, dass das Suchtverhalten Ressourcen beansprucht, die für gehaltvollere Tätigkeiten genutzt werden sollten und (5.) gezeigt werden, dass je nach Messmethode zwischen 5 und 15 Prozent der Jugendlichen süchtig nach Social Media sind.

Wer eine differenzierte Betrachtung ermöglich will, kommt nicht umhin, die fünf Sichtweisen zu koppeln und immer wieder einen Spagat zu wagen. Dabei sind oft Einschätzungen nötig, die selbst bei gut informierten Expertinnen und Experten zu blinden Flecken führen. Es wäre naiv zu meinen, die Hirnforschung oder die empirische Sozialwissenschaft alleine könnten Antworten auf Fragen liefern, die einen hohen sozialen und symbolischen Gehalt haben.

Im Gegenteil, robertcaesar (Christian Fueller): Ich finde deinen Beitrag auf deinem Pisaversteher-Blog sinnvoll und sachdienlich für den Diskurs. Aber ich finde den dort vorgetragenen Wunsch, alle Medienpädagogen sollen schweigen, nicht gut. In meinem Kommentar zu deinem Blogbeitrag habe ich geschrieben: «Ich möchte immer alle Seiten lesen, so auch die beiden Seiten von Philippe. Und auch andere Medienpädagogen sollen reden und schreiben und bitte nicht schweigen, so wie du das wünschst.»

Im Gegensatz zu dir wünsche ich nicht, dass diskurshemmend geschwiegen wird. Ich lese deine Beiträge gerne, ebenso wie diejenigen von Philippe. Ich verstehe nicht, weswegen mein Kommentar diskursschädigend sein soll, zumahl du ja selber Philippe in Schubladen versorgst, unter anderem in die Schublade der Medienpädagogen…

Schubladen: Ja, durchaus, ich habe das Gefühl, dich bei den Kulturpessimisten zu verorten. Schon deine Wortwahl bewirken dieses Gefühl. Das Wort «pädagogische Samthandschuhe», das du schubladisierend Philippe überziehst, verursachen Fragezeichen bei mir. Das erinnert mich an an das Wort «Kuscheljustiz»…

Wie erwähnt kann ich inhaltlich nicht mitdiskutieren, weil ich sowohl die Argumente der Optimisten als auch die der Pessimisten verstehe. Seit 1991 beobachte ich beide Seiten in verschiedensten Disziplinen und Szenen. Die Argumente wiederholen sich. Und die Argumentationsmuster von zu Pessimisten Konvertierten wiederholen sich ebenfalls (Weizenbaum, Lanier, Turcle). Ich habe keine «vernünftige» Meinung mehr dazu, sondern nur noch ein Gefühl: Ich bin optimistisch aus folgendem Grund:

Die Stabilität der Moderne wird von den Pessimisten meiner Meinung nach unterschätzt. Die makrosoziologische Theorie «konfliktiver Evolution der Moderne» gefällt mir. Sie zeigt, dass sich die moderne Gesellschaftsordnung westlicher Demokratien immer wieder neu erfindet, so dass die Grundstrukturenen liberaler Gesellschaften erhalten bleiben; es droht kein Chaos. Dank der Konflikte in und zwischen den Generationen, in den Schulen, zwischen und in den Unternehmen und Institutionen und schliesslich auch dank solcher Diskussionen wie dieser hier und dank parallel Geführten in Politik, Wirtschaft und Kultur durchlaufen wir «nur» eine konfliktive Evolution und keine Revolution mit rollenden Köpfen…

Danke für die drei interessanten Beiträge. Der dritte ist von dir, Christian, oder?

Nur zwei Bemerkungen:

1.) Ich bin sicher stark von der Arbeit mit privegierten Jugendlichen beeinflusst, führe aber ehrenamtlich oft Workshops für arbeitslose Jugendliche und solche auf Sonderschulen durch. Ich kenne also zumindest in der Schweiz auch den anderen Pol.

2.) In Christians Darstellung erkenne ich meine Position nicht. Ich bin völlig damit einverstanden, dass im Netz enorme Kräfte zusammenkommen. Jugendliche brauchen Begleitung – aber, und das ist etwas, was ich stark betone – eine, die ihre Wahrnehmungen und Fertigkeiten ernst nimmt. Verurteilungen helfen nichts, Werkzeuge und Hilsmittel schon.

@chapeau Torsten, wie gut beschrieben!

Lieber Philippe,

ja, auch ich finde deine Antwort interessant. Sie hat zwar mit meiner Kritik nichts zu tun, aber sie hat einen narrativen Wert, implizit wie explizit übrigens.

Ich finde ja, dass du dich um deine Aufgabe herum drückst, du wirst sozusagen keiner deiner beiden Rollen gerecht, der des Lehrers und Erziehers nicht und der des Intellektuellen sowieso nicht.

Als Erzieher nicht, weil es natürlich richtig ist, den Kindern und Jugendlichen erstmal mit Empathie und Bestärkung zu begegnen. Aber muss man ihnen vielleicht nicht dennoch ein paar Ratschläge an die Hand geben und, ja, zumuten, mit denen sie im Bezug auf ihren Umgang in sozialen Netzwerken Hilfestellungen bekommen? Die Idee, dass Kinder und Jugendliche die virtuelle Welt vollkommen frei und ungezwungen erkunden sollten, als gäbe es nicht schon das eine oder andere, was man weiß, ist nicht hilfreich; manchmal enthält sie einen – bestenfalls – unguten Zweck: die Gefallsucht des Erziehers, vielleicht sogar die intentionale.

Intellektuell nicht weniger befriedigend ist, dass Du Deinen pädagogischen Samthandschuh auch in deinem Buch nicht ablegst. Das ist sehr schwierig, denn hier sprichst du ja nicht mit Jugendlichen, sondern erkundest mit Kollegen und Kritikern, was es bedeutet im Netz seine Pubertät auszuleben. Wir alle wissen, wie komplex und verwirrend sexuelle und personelle Selbstdefintion in dieser Phase ist/sein kann. Von daher ist das Netz ein unfasslich spannender und vielgestaltiger Erfahrungsraum; fantastisch! Dennoch erweitert, verstärkt und verwandelt „das Netz“ und seine grenzenlosen Möglichkeiten die Selbstfindung auf eine Weise, dass es sich um etwas qualitativ Neues handelt; es findet eine soziale und psychologische Revolution statt, denn die wesentlichen Fragen der Pubertät werden alle im Netz neu gestellt: Nähe und Distanz, Körper und Sex, Traum (Virtualität) und Realität.

Wieso entledigt sich der Intellektuelle in einem intellektuellen Diskurs eigentlich seiner Werkzeuge, wenn es um die Frage geht: Was heißt das denn jetzt? Lassen wir Kinder in Kinderchats genauso sorglos hineinspazieren, als würden sie vor der Tür auf der Strasse spielen? Obwohl wir wissen, wie schnell das ungesund werden kann. Achten wir darauf, dass es technische und prozedurale Mindestanforderungen für die Moderation von Plattformen, Games, Second Lifes etc. gibt – oder sagen wir, unsere medienkompetenten Kinder kriegen das schon ganz allein auf die Reihe? Erheben wir den Anspruch, dass – ähnlich wie im Straßenverkehr – die heim- und schulpädagogische Ermächtigung durch eine durchsetzungsfähige neutrale Gewalt assistiert wird? Oder denken wir tatsächlich, dass es eine wirksame zivilgesellschaftliche Selbstregulation des Netzes gibt – das wäre nun wirklich erschreckend naiv. Nirgendwo ist die Ballung wirtschaftlicher, krimineller und sonstiger Macht so unkontrolliert wie im Netz.

Wer solche Fragen aufwirft, ist dich kein Kulturpessimist. Ich finde diese Schubladisierung zutiefst diskursfeindlich. Die vorsorgliche Neutralisierung eines Diskursbeitrages, wie sie Marc Böhler vorgenommen hat, als „nicht sachdienlich“ hilft der Debatte kein bisschen.

Im Prinzip gibt es ja zwei diametrale Positionen, die im Wesentlichen einen Umgang mit den Schwebezuständen des medialen Wandels darstellen.

Man kann SoMe aufgeschlossen und positiv sehen, indem man die Chancen und Potentiale herausstellt. Du selbst betonst immer wieder, dass Jugendliche kreativ im Umgang mit SoMe experimentieren und ihre Wege finden ohne dabei mehr oder weniger „schlecht“ zu sein als Generationen vor ihr, die auch immer in dem Fokus einer Erwachsenenfraktion standen. (Wir beide arbeiten vorwiegend an „höheren Bildungsanstalten“, die unser Bild von Jugend prägen).

Neu ist, dass Verhalten erstmals digital fixiert wird – zum Nulltarif und mit noch nicht abschätzbaren Folgen.

Man kann SoMe daher und aus diversen weiteren Gründen ablehnen, z.B. der Unkalkulierbarkeit künftiger Datenverwendung, völlig ungeklärter moralischer Codizes, technischer Unkenntnis, drohender Fragmentierung des Alltags (Warum muss man eigentlich überall und jederzeit arbeiten können?).

Es gibt Aspekte des Digitalen, die die üblichen Vergleiche (z.B. der oft bemühte Buchdruck mit seinen soziologischen Impacts) ins Leere laufen oder zumindest aus technischer Sicht falsch erscheinen lassen, weil sie das Immaterielle völlig ignorieren. Das führt jetzt zu weit, aber Fragen nach der Kontrolle von Firmen, die mit Daten umgehen, sind nicht trivial in Digitalien.

Der Buchdruck hat Dinge zum Positiven verändert – zunächst aber nur für einen Bruchteil der Menschen und über einen sehr langen Zeitraum mit wechselnden politischen Systemen. 1:1 übersetzt müsste man in diesem Bild auch das auf SoMe übertragen. Ob SoMe jetzt schon allen nützt, nunja.

Der Umgang mit SoMe braucht Voraussetzungen – der Umgang mit Büchern ja auch. Persönlichkeit, technisches Wissen und Vorbilder im Umgang mit SoMe wären für mich drei Voraussetzungen.

Wenn das nicht da ist, schafft sich die Gesellschaft selbst Umgangsformen mit SoMe. In der Geschichte der Soziologie gibt es Beispiele für das Gelingen eines solches Prozesses und das Scheitern eines solchen Prozesses. Bewerten wird man das erst in der Zukunft können.

Als ich mich noch stärker auf von Hochschulen bestückten Konferenzen bewegte, fiel mir immer wieder auf, dass der Diskurs ständig den gleichen Verlauf nahm: Da ist einer, der entwickelt Thesen, trägt diese mehr oder weniger ansprechend vor, es folgt eine Diskussion. In dieser Diskussion gibt es Zustimmung – alles ist gut.

Wenn es aber Kritik gab, dann ging es schnell nicht mehr um die Thesen, um die Begriffe, wie diese zu verstehen seien und welche Perspektiven alle zu berücksichtigen seien… Die Kritik sei ja schon irgendwo richtig, aber man müsse sich angesichts der komplizierten Begriffe nun beschränken.

Die Botschaft war immer die gleiche, was diesen Diskurs für mich so langweilig werden ließ: Kritik wurde damit beantwortet, dass man ihr nachweisen wollte, dass sie nicht wirklich berechtigt sei, weil man die Begriffe noch weiter ausdifferenzieren müsse, was in so einem Vortrag natürlich nicht gehe, da die Zeit begrenzt sei. Das habe man in der Replik auf die Kritik nun tun können, deshalb sei man für die Kritik dankbar… – Und von der inhaltlichen Seite der Kritik blieb nichts mehr über. Wie Zauberer, die mit dem Publikum so reden, dass dieses nicht so richtig merkt, wie sie etwas verschwinden lassen…

Ein wenig kommt mir diese Aufstellung unterschiedlicher Zugänge genau so vor. Sie wird explizit als Reaktion auf die Kritik von Christian Füller formuliert, aber es wird so getan, als gehe es hier nicht um die Bewertung, die in dieser Kritik steckt, sondern nur um das Aufgreifen des analytischen Teils.

Von der Kritik bleibt nichts übrig, als ob es sie nicht gegeben hätte. Ein Zauberer.